���E�ɂ�����W���|�j�J�Đ��Y�̌���Ɋw��

�\���{�i�퐅��̊C�O�K�p�ƃW���|�j�J�̍ō����ʂ���\

�@�@�@�@�@�@�@�@

�����w���_�����@�@��K�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���e�n�@

�@�@�@�@�@1�A�͂������|�����n�ւ̓������������J���|

�@�@�@�@�@�@��.�ቷ�ɋ����W���|�j�J

�@�@�@�@�@�@��.����������(�W���|�j�J)�̐H����������

�@�@�@�@�@�@��.�S��Ă̋ɓ_�ł������Ă��Ȃ���H���Ȃ��̂��H�@�@

�@�@�@�@�@2�A�W���|�j�J�čl�\���ɒ�����Ƃ��ā|

�@�@�@�@�@�@��.�C�O�K�p��j�v���Ƃ��̍���

�@�@�@�@�@�@��.�J���t�H���j�A�B�ł́e���������܂��f�͔|

�@�@�@�@�@�@��.�A�����J�ł̓��{�i�퐅��|�������̌��ʂƏ����܂̖�Q�|

�@�@�@�@�@�@��.���ė��C�i��ɂ�����_��g�p�ɂ���

�@�@�@�@�@3�A���{�i��̊C�O�K�p�\�A�����J���O���ł͔̍|�������ā|

�@�@�@�@�@�@��.�C�O�K�p��j�v���Ƃ��̍���

�@�@�@�@�@�@��.�J���t�H���j�A�B�ɂ�����e���������܂��f�͔̍|

�@�@�@�@�@�@��.�A�����J�ł̓��{�i�퐅��|�������̌��ʂƏ����܂̖�Q�|

�@�@�@�@�@�@��.���ė����ɂ�����_��g�p�ɂ���

�@�@�@�@�@4�A�W���|�j�J�^����̍ō����ʁ\�����ł̓��B�_�\

�@�@�@�@�@�@��.������������_�̏펯

�@�@�@�@�@�@��.�_��Ȃɂ������̑����n����

�@�@�@�@�@5�A���{�i��̖����������߂ā|痂����Ƒ��l���Ŗ�����|

�@�@�@�@�@�@��.�Ў�ȓ��{�i��ɖ����͂��邩

�@�@�@�@�@�@��.�����ɂ��Č�����邩�|�i����ǂ̕�����͍�����|

�@�@�@�@�@6.�ނ���

�m�E�v�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�C�O�ł̓��{�i�퐅��͔̍|����ɐڂ��A�܂��L���W���|�j�J�͔|�̎�����ώ@�������ʁA�͔|���̕ϓ��ɑ��ĐƎ�ȓ��{�i��̍��{�I�Ȍ������̕K�v���������B

�@���{�i��͊T���Đ[�������ō����ꂪ�������A���|�����Ă��܂��B���ɂ���đ����Ⴍ���đϓ|���������������̂����A���̂��߂Ɉ��ɒ����������������B����ƍ��n�̎�̉��������n�ւ̓�������Ă���B

�@�����̃W���|�j�J�^����̉��Ǖ����ɂ͊w�Ԃׂ��_�������B��_�ɐ��E�Ɉ�`���������߂悤�B�܂��A�H���ɂ������]��ɑ������ւ̓�����������݂̖����i����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������ł��ϋɓI�ɖ��Ԋ��͂𗘗p���ׂ��ł͂Ȃ����B

�@

1�A�͂������|�����n�ւ̓������������J���|

�@�k�C���J�{�i�I�Ɏn�܂������������ɂ����āA���A�҂̐Ȃ��]�͕Ă�H�ׂ����Ƃ������Ƃł������B���n�Ŕ�������サ���������{�͓ԓc���̈����֎~�������A�c�_�ɕK�{�̕i�ł����A�ނ���A���܂̎����͈��Ȃ��ɂ͒B���ł��Ȃ������B�܂��A�Ă�H�ׂȂ���Ήߏd�Ȕ_�ƘJ���ɑς���Ƃ���̏\���ȗ͂��Y�ݏo���Ȃ��̂����{�l�̐��ł���B1887�N�����܂ł͔N���ϋC��9���ł��锟�ٕt�߂ō]�ˎ���̕i��Ԗт��ׁX��5�`6�S�������x�c�܂�Ă��������A�����J�̕Ĕтɑ����]��1929�N�ɂ͓��k�N���ϋC��6���n�т̓V���A��ʁA�ԑ����ނ��Ԑ��ɂ܂łɂ܂ň��k���������L�����B���̉A�ɂ͏Z���̊�]�ɉ����āA�ڂ����A�͂���ڂ����A�_��11���Ȃǂ̒ቷ�ɋ����i��̊J�����ϋɓI�ɂȂ��ꂽ�_�������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�앨�V�i��̐��i�́A���̎���̎Љ��𒉎��ɔ��f���Ă���̂ł���B

�@���O�ɖڂ�]����A���n�A�����J�ږ��ɂ��Ă����l�ɕĐH�ɑ���~���͐₿�������A�V�嗤�ɂ����Đ���͔|�̃p�C�I�j�A�ƂȂ����̂ł���B�܂��A���M�т���M�тɈʒu�����p�ł́A�킪�����̗L����Ⓖ���ɎY�ĉ��ǂ���Ă��ē��n�s����ӎ�������A�̖H���ĕi��Q���琬���ꂽ���Ƃ͂悭�m���Ă���B��������������݂�Ƃ��A���̕Ă͓��{�l�̚n�D�ɓK����S��C�̂��鐆�т̎����ɂ͍�����̊���@�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���n�ł̕s�]�̈���Ƃ��ē����̊C��A���ɂ��i�������������Ƃ�ے�͂ł��Ȃ����A���n�ŏ�p������p�ݏZ�̓��{�l�͌����ĖH���Ă̐H���ɖ����͂��Ă��Ȃ������B

�@����E����A�킪���̌o�ϊ���������������ɂ�ē��{�l�̊C�O�i�o�͖ڊo�����A���̌o�ϓI�����L���ɂȂ��Ă���ɂ�āA�S�肠�鐆�тւ̋��D�����n�Ŗ��������Ƃ��铮�������܂��Ă����B���̎��v�������߂ɔM�ъe�n�ł͓��{�i�퐅��͔̍|�����݂��Ă������A���������e�n�Ő��w�N�^�[�����x�������Ƃ͂Ȃ������B

�@����������ɗl�ς������������̂́A�킪���Ďs��̖�ˊJ�������s����Ă���ł���B���Ȃ킿�A���{�����̏���҂��^�[�Q�b�g�Ƃ����Z���S���Đ��Y����ɃA�����J���O������ђ����Ŋ�悳��A���̂��߂̓��{�i�퐅��̖{�i�I�͔|�������Œ����ɐi�s���Ă���B

�@����A�킪���ɂ�����Đ��Y�͌�������������̎{�s�̂��ƂŁA�����W�]������ꂽ�܂ܓ�������ĂɏW���������Y���Ȃ���Ă���A�K���������y�Ɠ���Ƃ͌����Ȃ��i�킪���y�������߂ɁA�킪���̕��ϒP���̐L�т͖��炩�ɒ���Ă���B����ɉ����ĘV������_�ƘJ���͂́A�C�ۍЊQ�ւ̒�R�͂�����߂Ă���A�s���̎��ԂɑΉ�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�_������芪�����ʂ̎�������Ă���A��H�ł���Ă̊C�O�ˑ��x�͍D�ނƍD�܂���ƂɍS��炸���̌o�߂ƂƂ��ɍ��܂������̂Ɛ����ł��悤�B

�@���̂悤�ȏ�q���Ɏ@�m���Ĉɓ����ꎁ�́A���E�ɂ�����W���|�j�J�Ă̐��Y�E���ʂɊւ���w�p������1991�N�ɃX�^�[�g�������B���̒���������1995�N���當���ȉȊw������u���E�ɂ�����W���|�j�J�Ă̐��Y�E���ʂƐ��ݓI���Y�\�́v(��\�ҁE�ɓ�����)�ւƌp���E���W���āA���̎�̒��������ł͋H�Ɍ��鑧�̒����ō����Ɏ������̂ł���B

�@�M�҂́A�����w�ݐE����茻���_�܂Ŗ{�����Ɋւ��A�Đ��Y�̋Z�p�I�����S�����Ă����B�܂��A1995�N�ɓ���w��ފ���������A�����J���O���ɖ��N�n�q���A�A�[�J���\�E�B����уJ���t�H���j�A�B�ɂ�������{�i�퐅��͔̍|�_�ƂƋٖ��ȊW��ۂ��Ă����B���̊ԂɌo�������A�����J��Sky- farming�ɂ���K�͈��Ƃt�r�`�_������̈�ۂ͋���ł������B20�w�N�^�[���̈��K�͂Ƃ����킪���ł͒��������A�A�����J�̐��c��M�ɂ��y�Ȃ����K�͂ł���B�킪���̈�����邽�߂ɂ́A���̋���ȋ��l�̌J��o����������킷�藧�Ăɂ��āA�O�m���X���Ė͍����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�@�@

�@30�N�O�ɒc�����߂��������Z�p�𗬒c�ɂ��K���ȗ��A�����̐�����n�Z�p�͕M�҂̊w��I�S�̏œ_�ł��������B���ܗ�Âɒ����̏��͂���A���̐�[�I�����Z�p�ɂ����ē��{�́A�c�O�Ȃ���y���ɒ����̌�o��q���Ă���ƒf��������Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ�[�I�Ɏw�E�ł���͈̂��̕���ł����āA�܂������ʕi����琬���Ă����āA�����Ă��̕i���ʂ����ǂ���Ƃ������̉����𒆍��̌����҂����͒����ɕ���ł���B����Ɋr�ׂĂ킪���̐�����͔S��̂���т̖S��ɂƂ�߂���āA���₷���i��̈琬�ɖڂ��ǂ��ł��邩�Ɍ�����̂ł���B

�@�{���_�ɂ����Ă͐M���ł���w�p���Ɋ�Â��āA�����̑����n����̎��̂��앨�w�̕��삩��ڂ����_�c��������ł���B�l���v���B������l�����Е����̔_�Ƃ��嗬���߂�����̒����ł́A���E�L�^�I�Ȑ���P�������ꂽ�ɂ�������炸�w�p�I�ɂ������͂ł�����͓���ł��Ȃ������B���Y�V�X�e�����v��o�ς���s��o�ϕ����ɓ]�����āA���E�ɖ�˂��J���������݂ł͊w�p���ʂ����E�ɊJ������Ă���B���̓x�̒����ŋM�d�Ȑ�����n����̉�̓f�[�^�����ł����B

�@����A���s��w�_�w���̓V�썂�v�����͈ȑO��蒆���̑����n�ɒ��ڂ��č]�h�Ȃō͔|�������s���A�����ɓ��{�i�퐅��̐��Y�����������ꂽ�B�܂��A�������n����ꂽ�_��Ȃɂ����Ă��͔|���������{���ċL�^�I�ȒP�����������B���̕t�߂ŋ��R�ɂ������_�Ƒ�w�̗k���m�͊w�ʘ_���쐬�̂��߂͔̍|�������s���A���̌��ʂɏڍׂȉ�͂��������B�����̐��ʂ́A�M�҂������������咣���Ă�������̑����n���_�m�u�C�l�̉Ȋw�v�A(1970)�A�_�����o�Łn�A�m�u�C�i�쑽���n�_�v(1976)�_�ƋZ�p�̌n�앨��2�A�_�����o�Łn�ł̏����𗠕t���鎑���ł�����̂ŁA���̑�v��{�_�Ɏ��^���ėv�_��_�c�����B�����̒Ƃ��̈��p���������ꂽ�V�썂�v���ɂ����Ő[�r�Ȏӈӂ�\���Ă��������B

�@���̊w�p�����ǂɎQ�������Ă��������āA��X�̎�H�Ƃ���W���|�j�J�^����̍앨�w�I�{�����A���{�I�Ɍ������@��������Ƃ��ł����̂͂܂��ƂɍK���ł������B�����ɁA��H�Ƃ��Ă̕Đ��Y�݂̍���Ƃ��̋Z�p�ɂ��Đ[�����Ȃ�����ꂽ�̂������ł���B���ۉ��̎���Ƃ͂����H�Ƃ̈���m�ۂ́A���Ƒ����̊�Ղł��邱�Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��B���݂̖����Ăɑ�\�����ǐH���Ƃ͉�X�ɂƂ��Ĉ�̉��ł��낤���H�R�V�q�J���ɑ�\�����u�H���͂悢���A���ɂ����i��v�́A���łɂ��ꎩ�̂��H�Ƃ̈���m�ۂƂ����ʂł͌��וi��ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����^�������Ɏ������B����Ɍ����A����������l���ɑΉ������H�Ɛ��Y�̊g��͐l�ނɉۂ���ꂽ�K�{�����ł����āA�����Ȃ鍑�ɂ����Ă����������Ēʂ邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂ł͂���܂����B���肠��_�n�ł��邪�̂ɓy�n���Y���̌���́A�Ȃ�Ƃ��Ă��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@���W�J�̕����͂����ł���Ƃ��Ă��A�킪���̌����Ƃ��ăR�V�q�J���A�T�T�j�V�L�A���������܂��A�Ȃǂ̐H�����̂�����Ƃ��������Ă̐��Y�ɑS�͓��������Ă���B���������S��C�̑������т̎u���ɉ����Ă��A�Ȃ�������l������̕ď���ʂ͌����̈�r�����ǂ��Ă���B����ł́A���N�H�A�����H�Ƃ��ĕĂ𒆐S�ɐ������H���̌n�͌�������Ă���B�V���I�̖`���ɂ������āA�킪���̕Đ��Y�݂̍�������ۓI�Ȏ��삩�獪�{�I�Ɍ������Ă����̂������ēk�J�ł͂Ȃ��낤�B

2�A�W���|�j�J�ččl�|���ɒ�����Ƃ��ā|

�@��.�ቷ�ɋ����W���|�j�J

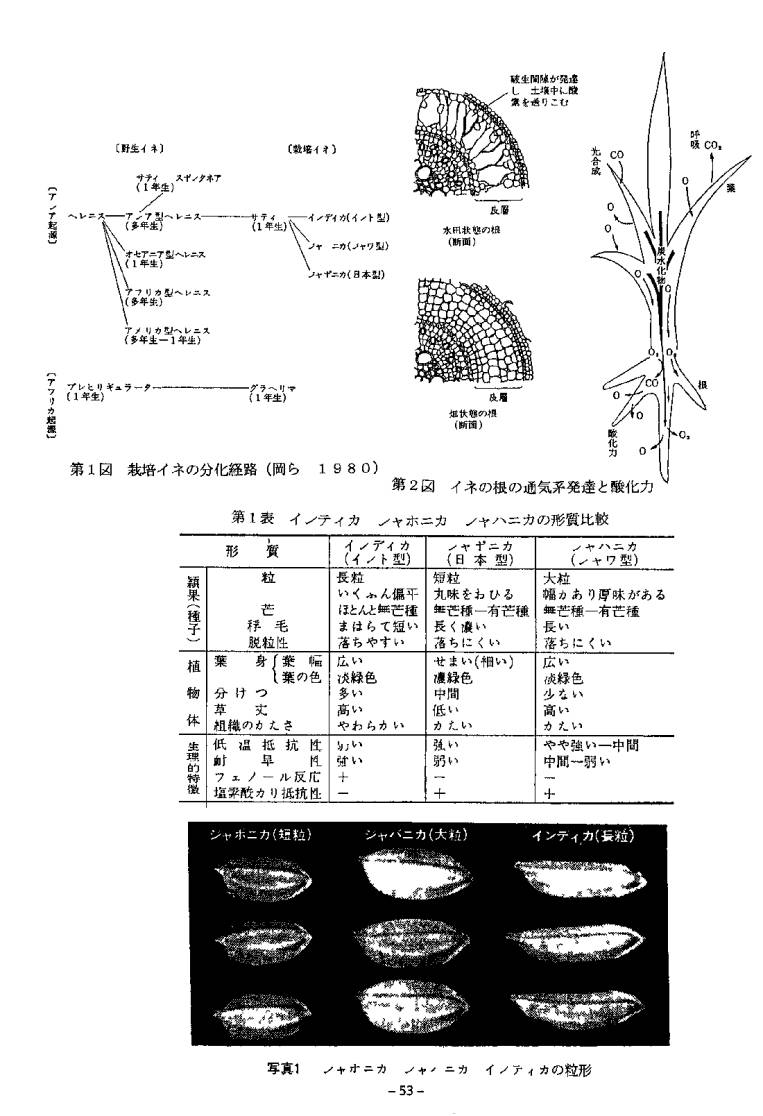

�@���ʖʂł̍��ۓI�ȕĂ̊�Ƃ��Ē���(long grain)�A����(medium grain)�A�Z��(short grain)���g���A����ɂ��̕��ނ̂��ꂼ��ɍג���(slender )�ۂ�(round)�Ƃ��������������t����Ă���ꍇ������B����A�͔|�C�l�͍앨�w�I�ɃW���|�j�J�A�W���o�j�J�A�C���f�B�J�̕��ނ��ʗp���Ă���(�ʐ^1)�B������A���w�I�ɂ݂�ƃA�W�A�N���̖쐶����i�������I���U�E�T�`�o�̂����̐��Ԏ�Q�ł���B�ق��ɃA�t���J�N���̖쐶����o���O���x���}�Ƃ����͔|�������(��1�})�B�������A���E�I�Ɍ���O���x���}�͔̍|�ʐς͋͏��ł���B

�@����ɃC�l�͍͔|�ʂ�萅�c�ł����鐅��Ɣ���Ԃň����ɋ�ʂ���邪�A���҂̋��E���͂����܂��ŁA�����ނ˗���������펞���������������ł����獷���x���Ȃ����炷��B����̓C�l�����c��Ԃɒu�����ƁA���̍��̔�w�זE�g�D�����ċ�(�j���Ԍ��A��2�}����})���ł��A���̋��s�̊���獪�̐�[���܂łȂ���B�����āA�n�㕔�̉c�ތ������Ŕ��������_�f�͂�����ʂ��č��ɑ�����(��2�}�E�})�B���������ʋC�n�ɂ���Ď_�f���n�㕔���狟������邽�߂ɍ��͉~���Ɍċz���邱�Ƃ��ł���̂ŁA��������C���Ւf���ꂽ���т����̏����ł��C�l�͎��Q�ɂ���Č͎����Ȃ��̂ł���B�������Ȃ���A���������Ԃɓn���ĉߓx�ɐ[������ƍ��͎͌����Ă��܂��B���̐[���ɑς�����x�̓W���|�j�J�ƃC���f�B�J�Ƃł͈قȂ�A��҂̂ق����[���ɂ悭�ς��邱�Ƃ��ώ@�����B

�@��X�ɉ��̐[���͖̂쐶��A�W�A�^�y���j�X�N���̃T�`�o����o���O���Ԏ�A���Ȃ킿�C���f�B�J�A�W���o�j�J�A�����ăW���|�j�J�ł���B���̖��̂́A���݂Ɍ�z�����Ƃ��ɍ��������������߉��O���[�v�ɖ��Â���ꂽ���̂ŁA���ꂼ��̃O���[�v�ɑ����鐅��̓����������Α�1�\�̂Ƃ���ł���B�W���o�j�J�́A�C���h�l�V�A�A�t�B���b�s���A�C�^���A�Ȃǂō͔|����A�ė����傫���Č��݂�����̂�����Ƃ��邪�A�앨�I�`���̓C���f�B�J�ƃW���|�j�J�Ƃ̒��ԓI�ł���B�ł��ΏƓI�Ȍ`�������̂́A�C���f�B�J�ƃW���|�j�J�ł��邪���̋N���n�ɂ͏���������A����̌��������҂���Ă���B

�@�Ƃ���ő�1�\���Ƀt�F�m�[�������Ƃ���̂́A�����̎�q�Ńt�F�m�[���ɒ��F�������������̂����邱�Ƃ��h�C�c�̊w�҂����������B�������ɉ��p���āA����1���t�F�m�[���t�ɂ�����ɁA�������Ă��̒��F�����ׂ�ƁA�W���|�j�J�ƃW���o�j�J�͖����F�����A�C���f�B�J�݂̂����F����B

�@��1�\�ɂ����������I�����̂�����̕��z�����߂��ōł��傫�ȈӖ������̂͒ቷ��R���ł���B����ɒቷ��R���Ƃ����Ă��A���̓��e�͂������̗v�f�ɂ���č\������Ă���B���̗v�f�����Ǝ��̒ʂ�ł���B�C�A�Ă̒Z�����ܓx�n���ŒZ���Ԃɐ��������������邱�Ƃ��ł���B���A��n���A�ᐅ���������ł�����(������)���邱�Ƃ��ł���B�n�A�ቷ���ł������E���x��Ȃ��s�����Ƃ��ł���B�Ō�̃n�A�ɂ��Ă͎O���Ԏ�Ԃł̍��ق͏��Ȃ��B��������o�ԕ������Ɖԕ���זE�̌����������17���ȉ��̒ቷ��4���Ԉȏ㑘������Ɗ�`���s�����ۂ���������B

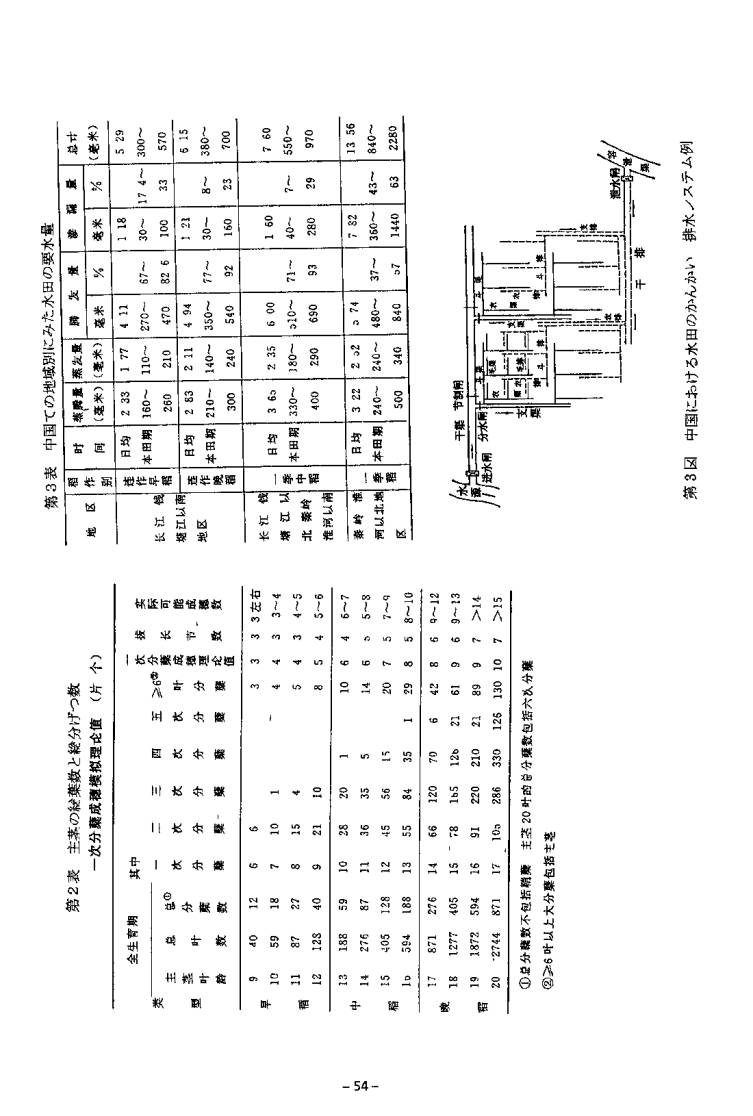

�@�ቷ�n������̐���Ƃ��đ�Ȏ��i�́A�����ϋC��13�`14���̎����ɓc�A�����āA�H�̍Œ�C����10��������܂łɎ��n���ł��邱�Ƃł���B�܂�A����(�킹)�킪������Ԃ̒Z�����n�ɓK����B�������A��2�\�̒ʂ葁��قǎ�s�t�������Ȃ��̂ŁA������������ߐ������Ȃ��A���ʂɍł������֗^����䐔���s�����Ē���ƂȂ�B���������āA���n�ł������̂��߂ɒ���(�Ȃ���)�E�ӈ�(������)������̂����A����ɂ���Ă����Η�Q�̑��Q��ւ�̂ł���B

�@��2�\�ɂ���Ƃ���ɁA���ׂĂ̈�͗��_�I�ɂ�1�s������̑��������͑����̂ł��邪�A���ۉ\���䐔(���\�ŏI����)�͋ɒ[�ɏ��Ȃ��B��L�����ᐅ�������ŕ����������A���ꂪ�悭��������|�܂胍�ɊY������|�i��ł���A����ł����Ă����ʂ͑����Ȃ�B�����̗��p�Ō����Ƃ����Ƃ��ł��Ȃ��̂́A���c���э�̈�ɑg�ݍ��ޏꍇ�Ƃ��A��������ɓ�������ꍇ�ł���B

�@���āA�����܂ł��Ȃ����{�i��̓W���|�j�J�ł����āA���{�^�Ƃ��\�L�����B�܂��A�C���f�B�J�̓C���h�^�A�W���o�j�J�̓W�����^�ƕ\�L�����̂ŁA�����Ɋ������O�n��̒n���������ӎ�����邪�A���{�̃W���|�j�J�͒����嗤�ō͔|����Ă�����(�R�E)�ƍ����ԕ��e�a�����������Ƃ���A���̈ꕪ�������{�ɓ��B�����Ƃ���l�������L�͂ł���B�����ɂ�����W���|�j�J�̍앨�w�I�p�[�t�H�[�}���X��_�����邱�Ƃɂ���āA���{�i�퐅��̓�������薾�Ăɑ����邱�Ƃ��ł���ƍl������B�{���_�ł͂Ȃ�ׂ������̒��������҂̃f�[�^�𗘗p���A���̉���̂Ȃ��œ��{����Ɣ�r���邱�ƂƂ����B

�@�����ł̓W���|�j�J�A�C���f�B�J�̖��̂������ȑO���O�҂��R�E(��)��҂��Z��(�@ )�ƌĂ�ł����B�����������ł͊����\���̍����������邽�߂ɃZ�����C���f�B�J�A�R�E���W���|�j�J�ƕ\�������B���̓_�ɂ��\�߂����������肢���Ă��������B

�@�����嗤�ɂ����ăW���|�j�J(�R�E)�ƃC���f�B�J(�Z��)�̎啑��̕������͂����ނ˟̉͂Ɛ`��ƍl�����A���������ɈȖk�̓W���|�j�J���D�肷��B����A�C���f�B�J�͒��]�ȓ�ɂ����ėD�肷��B�̉͂ƒ��]�Ƃ̒��Ԓn��͗��҂̍���n�тł���B���̂��Ƃ�O���ɂ����Ĉȉ��͈̉Ȗk�̎�������������B

�@��������́A�p���ƋC���Ɍb�܂ꂽ�n��łȂ���ΐ��藧���Ȃ��B���ɗv���鐅��(���v����)�́A����Q������̏��U��(��3�\�ł͏�����)�Ɠc�ʐ������ʂ̘a�ł�������U��(��3�\�ł͓�����)�ɐ��c�̒n���Z������(��3�\�ł͟��R��)�����������ʂł���B��3�\�Œ��]�ȓ�(�C���f�B�J)�Ɵ͈̉Ȗk(�W���|�j�J)�̓����ϓ�����(����)�͈ȓ�4.11�`4.94�����^�������A�Ȗk5.74����(1������)�ƂȂ��Ă���A�W���|�j�J�n��̂ق��������B����͑嗤�����̉ċG�����E�Ꮌ�x�Ƃ����������O���������������ƍl������B�S�ʓI�ɂ͐���Q���̏����U�ʂƂ��Ă͓��{�̏ꍇ�Ɠ��l�͈̔͂ł���B

�@���ڂ��ׂ��͈̉͟Ȗk�ł͟��R�ʂ�7.82�����^�������ƈȓ�����e�i�ɑ����B�͈̉ȓ�ł̐��c�͕��R���ϒn�ɑ������z���Ă��邽�߂ɁA�p���̒n���Z���͏��Ȃ������ς�1.18�`1.60�����ƂȂ��Ă���B���̂悤�Ȑ��c�ł̓W���|�j�J�͍������ꂪ�N����₷���A���̂��߂ɒ���ƂȂ�ꍇ�������B���������āA���c�̊�Չ��ǂɓ������Ă͔r�������𐮂��邱�Ƃ���ۑ�ƂȂ�B�]�h�ȁA���]�ȁA�����ȓ��̉��C���ł͒Ꮌ�n���c�̊�Չ��ǂ��i�݁A��3�}�Ɍf�����l�Ȃ����E�r���V�X�e������������Ă���B����͐l�����Ў���̋M�d�Ȉ�Y���Ɛ��@���ꂽ�B

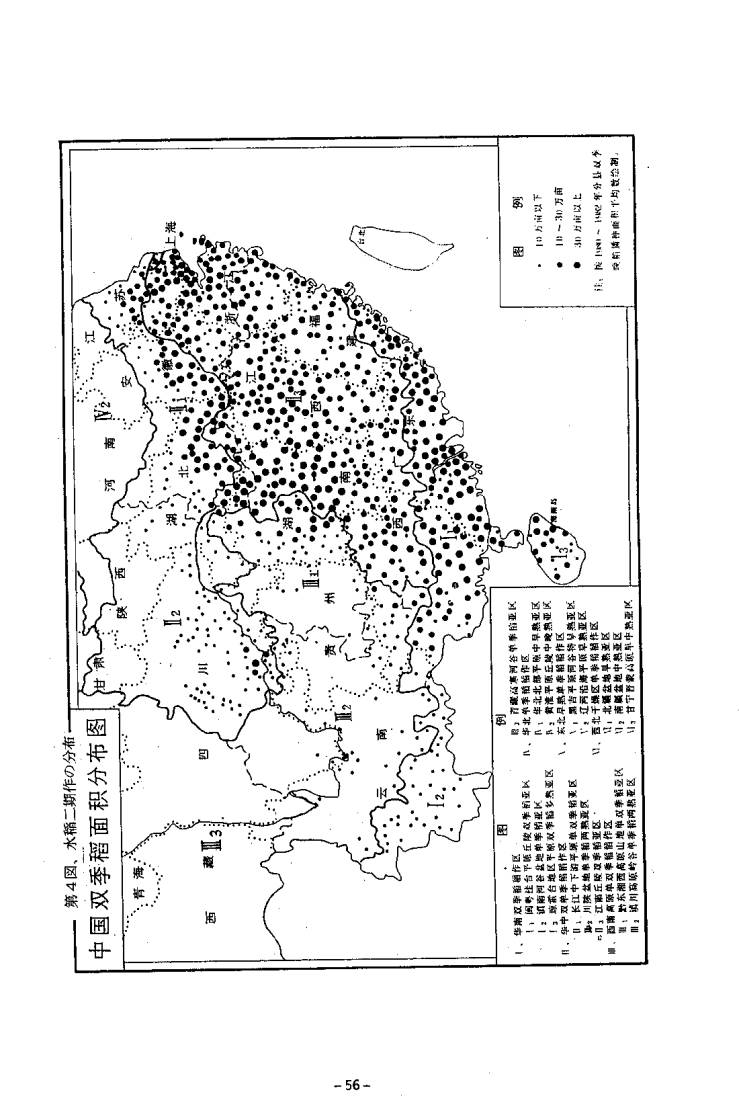

�@����́A�앨�Ƃ��đ��ɗނ����Ȃ��D�ꂽ����������Ă���B����͐��S�N�ɘj���ĘA�삪�\���Ƃ����_�ł���B�܂��A���x�Ɨp���Ɍb�܂��Έ�N�����E�O������\���B��4�}�̒ʂ�����͒��]�ȓ�̒n���ɑ����B���̒n��̓C���f�B�J�D��̓y�n�ł��邪�A����ȋG�߂ɂ͍I�݂ɃC���f�B�J�ɃW���|�j�J��g�ݍ��킹�āA���̒ቷ��R�������p���Ĉ��肵���������s���Ă���B���c�̍��x���p�����ł͂Ȃ��A���K�͂̔_�n����\�Ȍ��葽���̐H�ƂY���悤�Ƃ���H�v�ɂ͊w�Ԃׂ������������B

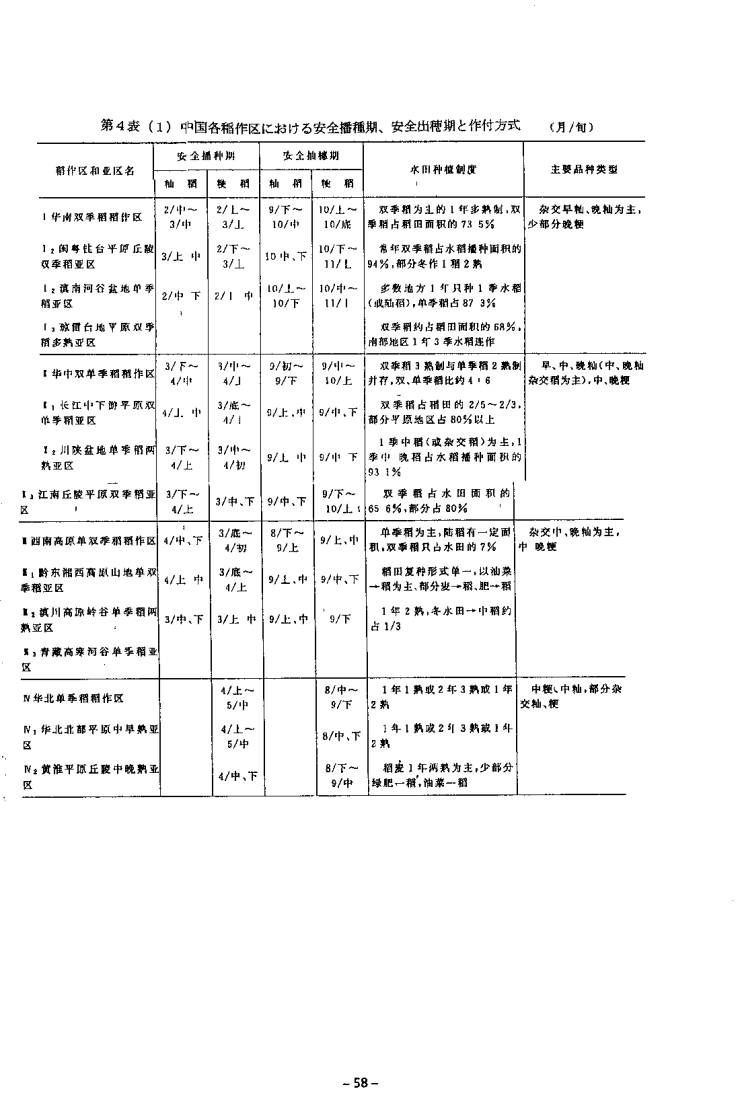

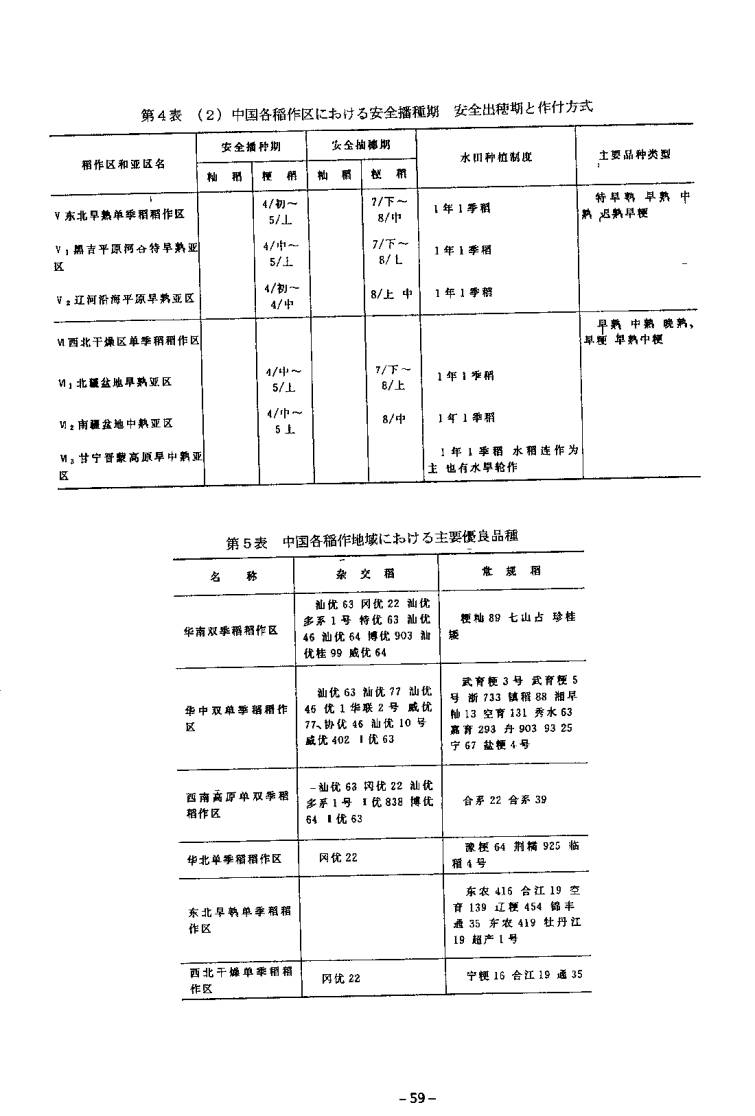

�@��4�}�������ɂ���}��̂悤�ɒ����̈��͒n���E�n�`�Ɛ��c���p�̌`�Ԃ���6��n��ɋ敪���Ȃ���Ă���A����Ɋe�敪�������n�`�ƕi��̑��Ӑ��ɂ����2�`3��ɕ��ނ���Ă���B���ꂼ��̏��敪�ɑΉ����鐅�c���p�̊T�v�ƃC���f�B�J�A�W���|�j�J�̈��S�d����A���S�o���(�����)����ю�v�i��̗ތ^���4�\(1�C2)�Ɏ������B

�@����ŕ�����Ƃ���A�C���f�B�J�͉ؓ�E�ؒ����琼�������ɂ����Ă̋敪(�h�`III)�ɂ��邪�A�W���|�j�J�͒����S�y�ɂ킽���ĕ��z���Ă���B�W���|�j�J�A�C���f�B�J�����n��ŗ��҂̈��S�d����ƈ��S�o������r����ƁA�W���|�j�J�͔d��ɂ�����10�������A�o��ɂ�����10���x���Ƃ����S�ł���B�܂�A���炩�ɃW���|�j�J�͒ቷ��R�����������Ƃ��w�E�ł���B�����d��ł���Ƃ������Ƃ́A��r�I�ᐅ�������œc�A�����Ă����������邱�Ƃ��ł��A�䐔�𑽂��m�ۂł���̂Ŏ��ʂ������B����A�o�䂪�x���Ƃ��H�̗���ȋC��̂��Ƃœo�n�������ł���Ƃ��������́A�t�̌������\�͂̕ێ��ƊW������B�C���f�B�J�͏H�̒ቷ�ɑ����Ɨt�̗t�Αf���������邽�ߋ}���ɗt�̉������i�ށB�����A���Ă̔����x��������ł̓b�������́A���ҋ���10���Œ�~����Ƃ����_�ł͕ς��͂Ȃ��悤���B

�@����̒����ɂ�����_�Ƃ̊�{�H���́A�����Ă̖ё�Ȃ̌��t�ɂ���u����Ȃ��čj�ƈׂ��v���p���E���炳��Ă���悤�Ɍ�����B��4�\�̐��c��A���x(���c���p�̌n)����M����̂́A����ȓ��k�n���͕ʂƂ��āA�앨����C��̉��ł͐�������Ƃ��_�n���x�k���Ȃ��Ƃ����p���ł���B��������n�т̒����암�ł͉ƒ{�̉a�Ƃ��ĕė��p�����������������B���]�Ȃł̓A�q����{�̎��炪�����̂ŕĂ�30���ʂ͉a�ɓ]�p����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�������҂̘b�ł������B

�@��.��������F��(�W���|�j�J)�̐H���������ā@�@�@�@�@

�@��4�\�ł݂��悤�ɃW���|�j�J(��)�͒����S�y�ō͔|���\�ł���B�����A���]�ȓ�ł̓C���f�B�J�͔|���嗬�ł���̂Ȃ����낤���H����܂łɏo����������̐l�ɂ́u�Z���ƃR�E�Ƃ̂��тł́A�ǂ���̖������D���ł����B�v�Ƃ��������M�҂͂����Γ��������Ă����B�ς���A�u��̐l�͑�̂��Z��(�C���f�B�J)�̖����D���ł��傤���A�k�̐l�͂��̐l�̍D�݂ɂ��܂��ˁv�Ƃ������Ƃ��낾�낤�B�����A���{�ɗ��Ă��闯�w�����ƁA�u���{�̂��т́A�����������������ł��ˁB�v�ƌ����l�������B���Ԃ�ɂ��������������Ă���Ǝv�����A���{�����ɂ͓��{�i��Ă������ƍl���Ă����������Ȃ��낤�B���l�ɒ��ؗ����ɂ̓Z��(�C���f�B�J)���K����B

�@�ߋ�30�N�ԂɕM�҂́A���E�e�n�̃C���f�B�J�Ă�H�ׂĂ����B���̂����ň�Ԃ������������Ǝv���̂́A�C�����̃J�X�s�C���݂łƂꂽ�����Ă̔��тł���B������M�ɐ���A���S�Ƀo�^�[�̉�������āA���ӂɋ��Ă��r���ƏĂ��g�}�g����ׂāA���тƍ������킹�ĐH�ׂ�Ƃ����f�p�ȗ����ł��邪�A�g�}�g�������Ԃ��ď`�C���o���ăo�^�[�Ƌ��ɔтɂ܂Ԃ��Ǝ��ɂ��܂��B

�@��x�ɐH�ׂ�Ĕт̗ʂ���݂�A�C���h�̔_���ŐH�ׂ��o�i�i�̗t�ɎR���肳�ꂽ�т��ō����낤�B�J���[�̖�؎ς�t�̕Ћ��ɂ����āA����ƔтƂ��E��̎w�ō������킹�Č��ɉ^�ԂƂ�����ł��H�ׂ���B���̃x�W�^���A�������ɂ͐��_�̖������������B

�@�Ă̒����@�Ŗڂ����������̂́A�����A�W�A�V�R�k�H�V���N���[�h�ɂ���L���M�X�̏��l�h���B�����ł��}�A���Ɏؗ����͂���Ēj������������B�܂��A���Ă�2���Ԓ��x���ɒЂ��āA������U���ɑł��グ�Đ����B���̕Ă͓V�R�R���̐�������ş�ꂽ�W���|�j�J�ŁA�ō����Ƀ����N�����̂͐ԕĂł���B�������A���Ă���Ă���̂ŐԂ����͍f�Ƃ��Ď�苎���A�Ĕт̐F�̓s���N�Ŗ��͔S�肪���Ȃ������̃Z��(�C���f�B�J)�ɋ߂��B���������̂Ȃ���5�Z���`�قǂ̌����ɕĂ��L���A�j���j�N�̉�Ɗp��r���߂�B�����āA�q�}������(�؎�����g��)��Ă��B���قǒ����ŁA�W�����Ȃ��Ŏϋl�߂Ă����B�₪�ĉ��M���ꂽ�ė��͖��������Ղ�z�����āA�ӂ�����Ɩc��ނƁu�s���t�v�̏o���オ��ł���B��������牺�낵�Ď�݂͂��ł���قǂɗ₦��ƐH�n�߂�B��̂Ђ�Œc�q�ɂ܂�߂Ĉ���ŐH����̂����A�܂�Ŗ��̉B����������������̔�������Ƃ���̉h�{�⋋�ɂ͂҂�����̗����ł���B

�@���̂Ẵs���t�����̃��@�[�W�������C�^���A��X�y�C���ł̕ė����ƂȂ����̂ł͂���܂����B�悭�����z������ĔсA���̓_�ł͉�X�̓���H����S��C�̑����т͎��i�ł���B���ѓ���������������̐Z�������ޔсA�܂肨���Ђ��тł����������H�ׂ���Ăɉ�X���{�l�͍����]����^����̂ł���B

�@�ς��ς��̃C���f�B�J�тقǖ����������`���[�n����J���[�̂悤�ȏ`�C�Ƃ悭����ށB����͕Ĕёg�D�̍d���ƊW������͂��܂����B���ɂ�������(��plain rice)�ɂ�������Y���āA���ꂼ���Ɨ����ĐH�ׂ�����́A�Ă̐H�ו��Ƃ��Ă͏����h�̂悤�ȋC������B�C���h�l�V�A�̔_���̒��ٓ��́A�ꌩ����plain rice ��H�ׂĂ���悤�ł��A�ʂ̗e�킩��`�C�����Ղ�̖�̃I�q�^�V��т̏�ɒu���A�`���܂Ĕт��E��̎w��ł��˂ĔS����o���A���̏����ȉ��e�w�̒܂̏�ɂ����đ��̎l�{�̎w�Ō��O���B���Ȃ���A��i�Ɍ����ɉ������ށB����߂ėD��ȐH����@�ł���B�����Ȃ鍑�ɂ����Ă��_���ɂ͂��������ŗL�̕���������B���_���ēs�s�ɏZ�ނƋ}���Ɉَ��̕����̉e�����y�сA�(�Ђ�)�U��̃}�i�[�̗ǂ��������悤���B

�@

�ݓ����{�l�̕��F���łȂ���A�ŋ߂̂m�g�j�▯���e���r�Ȃǂɏo�����鏗���̖�����@�͂Ђǂ��B��������ė��������ɕ��荞�݁A�������Ȃ���u�I�C�q�C�[�b�v�Ɩڂ𔒍������Đ⋩����p�^�[���́A�c�Ɉ炿�̕M�҂ȂǂɂƂ��Ắg�ݓ����{�l�h�Ƃ��Ă̌ǓƊ���[�߂�B�l�Ԃ̕i�ʂ����߂�̂��{���̕������Ǝv���̂����c�B

�@��O�̓��{�̓c�ɂł́A���ɕ������ĐH�ׂȂ��璝�邱�Ƃ��ł��ւ���̂��q���ɑ���Œ���^�ł������B�_�ƂƂ��̕��������̂Ă��u���{�v�͍�@�܂ł��ς���Ă��܂����B���̓��{���Ƃ̓����Ɏ��c����āA���V�ɋ`��������l�͂��͂⍑�Ђ�L����Ƃ͂����ٖM�l�ɂЂƂ����B�M�҂̒�`�ł́A���̎҂��̂��čݓ����{�l�Ƃ����B

�@���āA�b�𒆍�����(�R�E)�̐H���ɖ߂����B�������{�l���ꌩ���{�i��ĂɎ������`�̃R�E��H�ׂ�ƁA�S�肪���Ȃ��̂ŃC���f�B�J�̐H���Ǝ��Ă��邱�ƂɋC�Â��B��̓I�Ɍ����Β����̃R�E�͗��`���炷��W���|�j�J�ł��邪�A���̓A�~���[�X�ܗʂ��C���f�B�J���ɍ����̂ł���B�{���A�����l�̓C���f�B�J��(�Z��)�̐H�����n�D�ɍ����ƍl����ƁA�R�E�̐��i�����Ȃ�͂����肵�Ă���B�܂�A�т̐H���̓C���f�B�J�ł���Ȃ���A�͔|��̕K�v����ቷ�n���������Ƃ��Ă�ނȂ��I�������̂��R�E�ł���B�����̐�����҂̒��ɂ́A��(�R�E)��Japonica �ƌĂ�邱�Ƃɒ�R������A�ނ���Chinica�ƌĂԂׂ����Ǝ咣����l������ƕ����B���ڂ��ׂ��ӌ��ł���B

�@��5�\�ɒ����e�n��ɂ�����D�Ǖi����������B���\�ŎG����Ƃ���͎̂G����㗘�p�i��ł���B�ԕ��̎����\�͂��������Y���s����ɓK���ȉԕ��e����z���ĎG���������̂ł��邪�A�ԕ��e�Ƃ��Ă͂h�q�n�i��(���ۈ�����A�h�q�q�h)�𗘗p�����i�킪�����B���������Ăh�q�n�̌����������G����́A�M�т≷�g�Ȓn��ŕ��y���������B�����ł͂��邪��ʂɐH���͗ǂ��Ȃ��ƁA�s��ł̕]���͂��܂�F�����Ȃ��B

�@��5�\�̏�K��͒ʏ�̐���ł��邪�A���̂����Z����ɂ���̎���t���Ă���̂Ŏ��ʂɕ֗��ł���B�������A�Z����ł��Z���ƌ��G���Ĉ琬�����i��ɂ͓���̋L���͂Ȃ��B��̂͗t�̍L���C���f�B�J�������̓W���|�j�J�Ƃ����i�킪���k(�����B)�n��ɂ͑����B�܂���Chinica�ƌĂԂ̂��ӂ��킵���i��Ƃ�����B

�@��.�S��Ă̋ɓ_�ł������Ă��Ȃ���H���Ȃ��̂��H

�@���{�l�ɂƂ��ĔS��C�̑������тւ̎����ُ͈�Ȃقǂɋ����B�R�V�q�J���A���������܂��A�Ȃǂ̔S��C�̑����Ă������ō����]���Ă���Ƃ������̂́A��i�ƔS��u�������܂����悤���B�Ă̐H���ɂ͂��낢��̗v�f���֗^���Ă��邱�Ƃ͏\���ɏ��m���Ă�����肾�B�����A�ł����ՓI�ȓ��{�i��Ă̓������w�E����Ƃ�����ƁA�N�����܂��тɔS�肯�������_�������邾�낤�B

�@�ł��ǂ��S��ẮA���̃f���v���g�����A�~���y�N�`��100���A�A�~���[�X0������(���`)�Ăł���B�A�~���[�X�ܗL�������܂�قǐ��т̔S��C�͏��Ȃ��C���f�B�J�Ɠ��̂ς��ς������H���ƂȂ�B����̂ɗǐH����ڕW�Ƃ���ꍇ�A���Ă̒�A�~���[�X���˂���Ĉ�킠�邢�͍͔|�|���f�{��̗}���\�����̂ł���B������S��т��������Ȃ�A���������`�Ă���������������A�Ɛ\�������C������̂������X�ɂ����͎Q��Ȃ��B

�@����A�W�A�̎R�n�ɂ̓��`�Ă����I�ɐH���Ă��鏭�����������邻�������A�N�Ԉ�l������100�L�����H�ׂĂ���̂��낤���A�s�K�ɂ��ĕM�҂͂��̎��̂�m��Ȃ��B���ϓI�ȓ��{�l�Ȃ�A�Ԕт�݂����ŎO�x�̐H��������ƂȂ�ƎO���Ԃ����x�ł͂���܂����B�����͂������������m��ʂ��A���̓�����͈݂ɂ�����ĐH�ׂ�̂��ꂵ���Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B�{�\�I�ɑ̓��Ń��`�ċ��┽�����N�����Ă���悤���B

�@������A���`�Ăɂ͏d��Ȍ��ׂ�����B����͐؏��₨�ł��̂���Ƃ��A�݂�H�ׂ�Ɖ��^�𑣂���p������B��w�I�ɂ͏ؖ�����Ă��Ȃ����A����͖��ԓ`���Ƃ��Ŋe�n�Ō��p����Ă���A���̎�����M�҂͎�����̌��������Ƃ�����B

�@�����̕ĐH�̗��j�͂킪�������y���ɌÂ��B���̍��y�̓���g�n�ł��邪�͔|���邱�Ƃ��ł���̂ɁA�����ăC���f�B�J���I�B����ɖk��������ɂ����Ă��C���f�B�J�̐H���ɂ���������B���̈Ӗ��͐ϋɓI�Ɍ�������ɒl���邾�낤�B����ɁA��X���A�W�A�Z���́A�A�~���y�N�`�����}������������Ƃ���Ȃ�A�ǐH���i��Ƃ��Ă̒�A�~���[�X�Ă̗��s�͍��{�I�Ɍ�����v����B���{�l�̕Ă̏���ʂ��N��ǂ��Č������Ă��邪�A����͉�X�̐������A�~���y�N�`�����������Ă���̂��Ƃ̉�����������B

3�A���{�i�퐅��̊C�O�K�p�|�A�����J���O���ł͔̍|�������ā|

�@���łɐG�ꂽ�Ƃ�����{�l���C�O�Ő��������Ƃ��A�K���ƌ����Ă悢�قǔS�锒�тւ̋��D������B��O�̑�p�ł͍����n��ɓK�����H���Ă̊J���A�Z���Ă̋����B�ł͓��k�E�k�C���i��̓����A�J���t�H���j�A�ł͒Z���Ă̊J���A�Ȃǂ��s���Ă������Ƃ͎��m�̎����ł���B�������Ȃ���A��O�ɂ����Ă͓��n�Ɠ����x�̔S�锒�т��C�O�ݏZ�̓��{�l�ɒ���܂łɂ͎���Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A1990�N��ɂ킪�����č��s����C�O�ɊJ���������_�ŁA���{�s����ӎ������R�V�q�J���A���������܂��A�Ȃǂ̖����Ă��A�����J���O���ō͔|�����悤�ɂȂ����B�܂��A�����ł��ӗ~�I�ɔS��Ă̈�킪�Ȃ���ē��{�s��̓������M���Ă���B�������k�n��̖k��45�x�Ȗk�ɂ����Ă��A�k�C���i��̈�`�q����������i��͔̍|�ʐς��}���ȑ������݂��Ă���B

�@�M�҂́A���́u�W���|�j�J�āE���ۊw�p����������v�ŊC�O�ł̃W���|�j�J�Ă̐��Y���͔|�ʂ���Љ�Ă����B�Ƃ��ɓ��{�i�퐅��͔̍|�́A�G�W�v�g(��6��1997�N)�A�t�r�`(��7��1998�N)�A�x�g�i��(��8��A1999�N)�Ƃ��ꂼ��̈�������Ɋ�Â��ĕ��Ă����B

�@�{�͂ł͊��̒�������{�i��̊C�O�i�o��j�v���𒊏o���ĐV���Ȍ�����W�J���Ă݂����B�����āA�X�ɃJ���z���j�A�B�ł́g���������܂��h�͔̍|���ԂƔ_��g�p�Ɋւ�������Љ�č앨�͔|�Z�p�̊�{�ɂ��Ď�̍l�@�����݂����B

�@��.�C�O�K�p��j�v���Ƃ��̍���

�@�C�A�m��ܓx�����n��F��p�̏ꍇ�n

�@�s���o��̍����F�����E�������̉��ǂƎ�c�̗��p

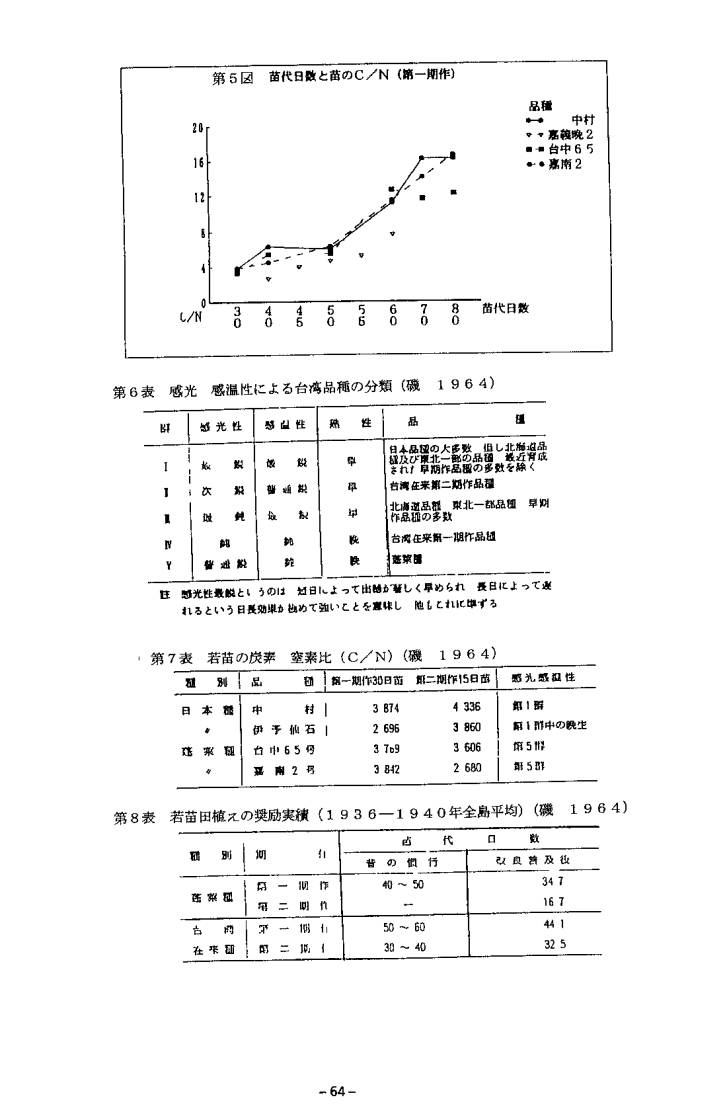

�@�H���킪�͔|����Ă��������̑�p�̐��c�ł͈�삪�N2�x�s���Ă���A�䒆���ɂƂ�Α�1����(�c�A2�����{�`���n6����{)�A��2����(�c�A7�����{�`���n10�����{)�ŁA������͂���Ŕ��앨�̗��삪�Ȃ���Ă����B�����A���{���n�̕ĉ��i�Ɏh������āA�k���R�n�ō͔|����Ă������{�i��n�ɂ��낵�č͔|�����݂������ʂ͗ǂ��Ȃ������B�����œ��{���n�i��������Ƃ���A�c�̘V�������n�i����������A�c�����50���̊Ԃɕ䂪�o�Ă��܂��Ƃ������ۂ�悵���B�킸���ɗǍD�Ȑ��т��グ���l���̕i��A�����͕c�����(50�����x)�ɂ����ĘV���̐i�݂��x��(�b�^�m���Ⴍ�ۂA��5�}�Q��)�Ƃ������Ƃ����������B

�@��6�\���̋L�q�̂悤�ɓ��{�i��̑啔���͊������A�������Ƃ��ɍ����Ƃ��������������Ă����B���k�A�k�C���̕i��͊��������œ݊��Ŋ������͋ɂ߂č����B��p�ɓK����i��͑�5�\�ɋ������悤�ɁA1����͊������A���������ɓ݂łȂ���Ȃ炸�A��2����ɂ����Ă͊������A�������Ƃ��ɕۗL���Ȃ�������̒��x�̒Ⴂ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���{��ƍݗ���Ƃ̌�z���J��Ԃ��āA���ǂ͑�6�\���ނu�̖H����A���Ȃ킿��������Ⴍ�ێ��������A��������݉��������W���|�j�J�i��Q�����o�����B���̌��ʁA��p�̕Đ��Y�ʂ͔���I�ɑ��債�ē��n�s��ւ̗A�o�]�͂��̂ł���B(��5�}�A��6�`8�\�́A��@�i�g(1964)�H���Ēk�b�A�R���_�����ʌ����m��16�F1�|89�A�����p)�B

�@�����������ƕ���ő傫�Ȍ��т��グ���̂͑�2����̕c����������n���s��2����1�ȉ��ɐ�l�߂����Ƃł���(��8�\)�B�Ď��̒����������߂�������ɔd�킵�āA�c����ԂɒZ�����i�ނƂ��������́A��������ێ�����i��Ȃ�Εc��ʼnԉ蕪���𑣂��āA�{�c�ɈڐA������Ԃ��Ȃ��o�䂷�邱�ƂƂȂ�B�����Ȃ�ƁA�������o�Ȃ��̂Ŏ��ʂ������x�z����Ƃ���̕䐔�̊m�ۂ����Ȃ��Ē���ƂȂ�̂ł���B

�@��{�I�ɂ͐���͒Z���A���ł��邪�A��푀��ɂ�銴�����̒ቺ�͉\�ł���B��������Ί������������\�ʉ����č������ɂ͑������n�ł��邪�A�䐔�s���Œ���ƂȂ�B

���ɁA�ቷ���ɂ͂��܂Ōo���Ă��䂪�o�Ȃ��œ~���}���邱�ƂƂȂ�B���̓_�A�R�V�q�J���͊����A�����̗��������o�����X�ǂ������Ă���̂Ŕ��ɍL���K���������B�������A�t�B���b�s���A�l�O���X���̊C��700���n�_�ł̃R�V�q�J���͔|�ɂ��A15���c�ł͖����ɏo�䂷�邪�A17���c���Ɩ{�c�ł̕s���o�������Ƃ������Ƃ��B�@

�@���A�m���ܓx�ቷ�n��F�������k�n��n

�@���������Ƃ̑Ό��F�������c�ƕ䐔�m�ۂ̍H�v

�@���ܓx�n��ł͔M�э앨�ł��鐅��ɂƂ��Ă͂̐���\���Ԃ��Z���B���̂��߂Ɋ���n�ł͊������̍�������i�킪�I���B���łɑ�2�\�Ō����Ƃ���ɁA����͎�s�t��(�ߐ�)�����Ȃ��̂ŕ���������߂����Ȃ��A�䐔�s���Œ���ł���B���Ƃ��o������x���Ƃ��䐔�������āA���ʂ̑����������Ӑ����A�������̂��_�Ƃ̐S��ł���B�����A�H��̑����N�ɂ͏o��̒x���i��͑��Q����B���k��k�C���̈�삪���肵���͕̂ۉ��c��̕��y�ɑ���̉��b��ւ��Ă���B���Ƃ���댯�ȔӐ�����g��Ȃ��Ƃ��A���̗��_�ɂ���đ����ł������n���ł���̂ł���B

�@�@�v�� �r.exp .�����@�@�@�@ �v�F���Ԃ��ɂ�����A���̂̏d���A���^plant�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �r�F��q�܂��͕c�̏d���A���^seed or plant�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���F�̂̐������A���^���^day

�@��̎��́A�ꌩ���Ă킩��Ƃ����s�a���̕������ł���B�����A���̏��������ɂ͂��̎��Ŏ�����镡���@�����K�p����B����̏ꍇ�A���Ȃ��Ƃ��c�A��1�����Ԃ͂��܂��㎮���K������B�a�����q�ɑ�������̐�����(��)�̍ō��l�́A�K����^�����1��������ō�20���ɂ��B���邪�A�c�A(�d��)����͒ቷ�̂��߂Ɉ����������Ă���B�����ŁA���Ƃ��Γc�A��20���Ԃ̐����𑣂����Ǝv���Α傫�ȕc(�r)���g���Ηǂ��B�܂�A���q���Ⴍ�Ƃ��傫�Ȍ��{��a������Ƒ��z�̗��q�����Č��{�Ɨ��q�̍��v�l(������)�������Ȃ�Ƃ�������ł���B

�@���k�A�k�C���̈��͑�����p���Ȃ�����A�ۉ��c��ő傫�ȕc����ĂāA��������\�ȊO�C���x(��14��)�ƂȂ����Ƃ��ɕc��{�c�ɐA����B���̂Ƃ��䐔�����₷���m�ۂ��邽�߂ɒg�n�����͐A���x�����߂Ă����B���̂����ňꋓ�ɑ���������Ŕj�����̂ł���B�ۉ��c�オ���y���������A�X���̒P�������{��ƂȂ����قnj��ʂ͌����ł������B���̉A�ɂ͂��ꂼ��̗��n�ɓK�������������߂�H�v�|�������������߂�|���ӗ~�I�ɂȂ���Ă�����������L���ׂ��ł���B

�@�ߔN�̒������k�n��ɂ����銦��n���̈��艻�Ƒ����̉A�ɂ́A���{�l�{�����e�B�A�����ɂ���ĕۉ���c�����͔̍|�Z�p���ړ]���ꂽ���тɂ��Ƃ����Ă���B�܂��A�ۉ���c�Z�p�̈ړ]���\�Ƃ����̂́A�ۉ����ނł���v���X�`�b�N�E�t�B���������y�������ƂƎs��o�ςɎh�����ꂽ�_���ɂ����鐶�Y�ӗ~�̍��g�ł���B�@ �@�@�@�@�@�@�@

�@�����Ŋ���n���ɂ������c�̌��ʂ������������A�P�ɑ傫�������ŘV�������c�ł��ǂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�c�̎�s�����������̉\�ȎႢ�߂𐔑����ۗL���邱��(���F�b�^�m�䂩�������ɊW����)�A�����āA���������������傫������ƁA�Ƃ�����̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

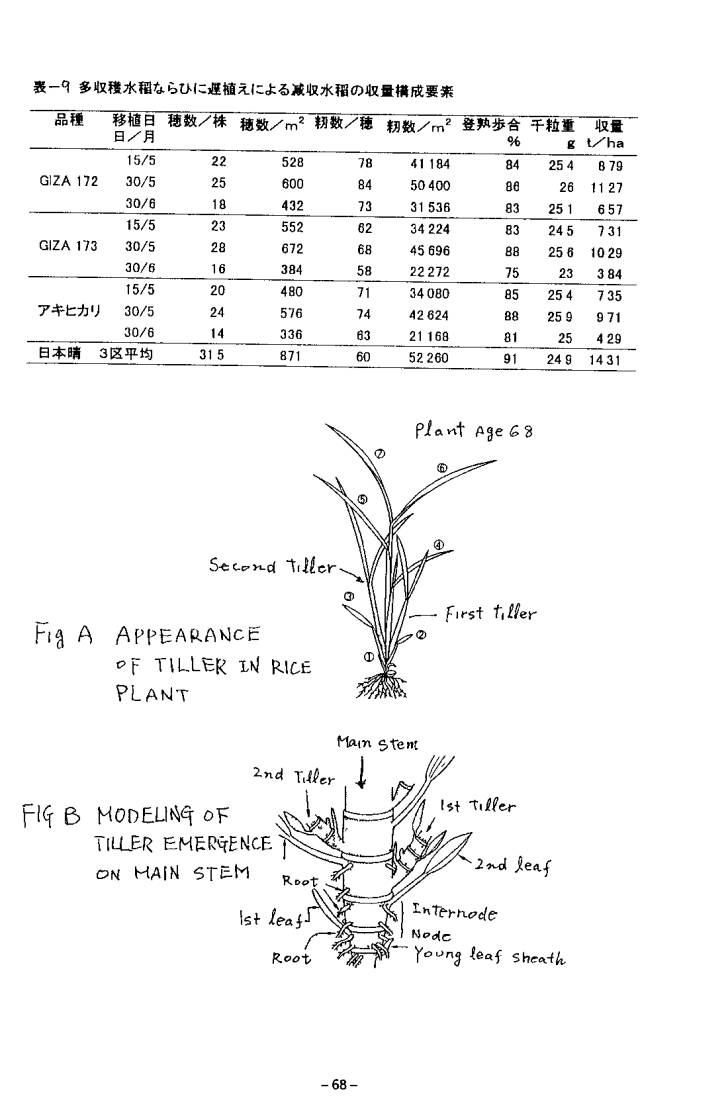

�@�����������番���̔����𑣂��Ƃ����_����݂�A�c�̈ڐA�������d���D��Ă���B���d���̏ꍇ�́A�Q�l�}Fig. B�Ɏ������悤�ɑ�1�����́A��2�t(��1���S�t)�̒����߂��甭������B7���̗t�������c���ƁA�c��Ŕ���������1�����Ȃǂ͈ڐA����Ō͎����A�c�A���8�t���o��Ƃ���5�t�̒����߂��甭�����镪�����L��������(������s)�ƂȂ�B���̂悤�Ȃ킯�ŁA���x�Ɍb�܂ꂽ�M�ђn���ł͊��������߂��i��̒��d���䐔�̊m�ۂ͗e�Ղł���B�Ƃ��낪�A����̈ڐA�͔|�͓y�n���p�̍��x���̂ق��ɋ��͂ȎG������Ƃ��Ȃ��Ă����B�������A�����܂̕��y�ɂ���ĎG���h�����ȗ͉��ł������Ƃ������āA�M�тł̐���͔|�͒��d���ւ̈ڍs�����������Ă���B���̈���ŁA�����܂ɂ����j�[���i�s���Ă��鎖�����w�E���Ă��������B

�@�n�A�m��{�ۑ�Ƃ��Ă̖����̊m�ہn

�@����̎��ʂ͕��ʎ����Ɏ������l�̍\���v�f�̐ςɂ���ċ��߂���B

�@������ʁ��@�ʐϓ�����䐔�~�A1�䓖��������~�B1���d(����)�~�C�o�n����(��)

�@��ʂɎ��ʂƍł��������ւ����͇̂@�̕䐔�ŁA���ꂼ��̕䂪���h�ɐ�������ƇA��1�䂠����̖����������Ȃ�B���̇@�ƇA�̐�(�ʐϓ��������)�ōő���ʂ̑�g�����肷��B���������đ����n�̊�{�ۑ�͒P�ʖʐϓ�����ő����̖������m�ۂ��邱�Ƃł���B�C�O�ō͔|���Ă�����{�i�퐅����ώ@����ƁA���̊�{�ۑ肪�N���A�[����Ă��Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂł���ƌ����č����x���Ȃ��B

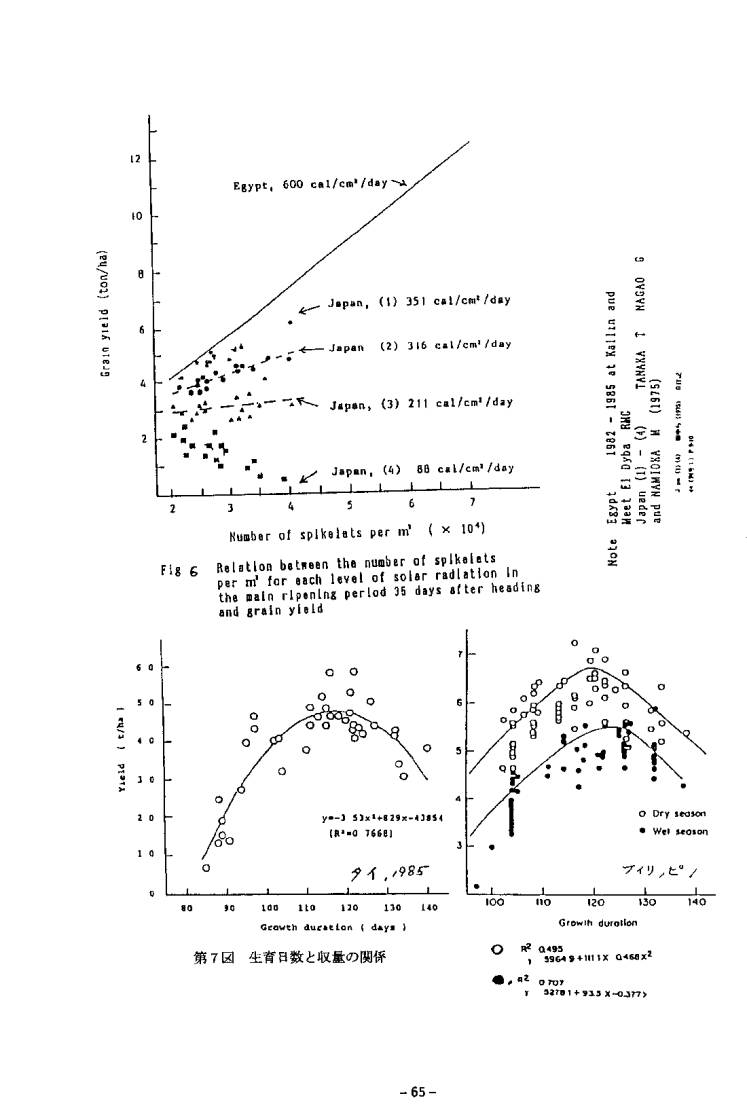

�@�킪���ł̑����n����̐��l����̓I�ɋ�����ƁA�P�ʖʐϓ����������4���^�u

�m�ۂ��āA����80��(���o�n����)�ɗ��d22�����̌��Ă��������Ƃ���A�����̐ς�704���^�u(��704�s�^10��)�ł���B�ӂ��R�V�q�J���ł��ꂾ���̒P�����グ��̂͋H�ł���B���̗��R�́A��6�}�̂悤�ɂ킪���ł͓o�n���ԂɓܓV�������ĕ��ϓ��˗ʂ����Ȃ����炾�Ɛ�������Ă���B���}�̎����Ŏ������G�W�v�g�̂悤�ɓ��˂�������Ζ����Ǝ��ʂ́A����7�������炢�܂ł͒����I�ɔ��I�W����������Ɠc���F�K���͎w�E���Ă�����B

�@����ł́A������7�����ɂ��B�����Ƃ��ɂ͓��˗ʂ������Ȃ��Α����n�ւ̓��͕�����Ă���̂��A�Ƃ�����肪���シ��̂ł��邪�A����ɂ��Ă͌�i�ŏq�ׂ�u�W���|�j�J�̍ō����ʁ|�����ł̓��B�_�|�v�ʼn��߂Ę_�c���N���������B

�@����A�W�A�ɂ����Ĕ_�ƒi�K�ł̃C���f�B�J��̖����ʂ�6�`7t�^ha���x�ŗǂ��ق��ł��낤�B�M�҂̊ώ@�ɂ��A�����قƂ�ǂ̏ꍇ�u��{�ۑ�Ƃ��Ă̖����̊m�ہv���ʂ�����Ă��Ȃ��悤���B����̖����́A�ڐA(�d��)����c��`����(�o�ԕ���������)�܂łɌ��肳���B���̊��Ԃ̋C����{��ʂɂ���Ė����̕�̂ƂȂ�䐔�����E����邪�A�L�������������Ԃ̒��Z�����d�v�Ȍ���v���ł���B

�@�W���|�j�J�A�C���f�B�J���킸�A���݂̎��p�i��ł̓o�n���Ԃ�35�`45���A���݊���(����`�o��)�͖�30���Ƃ݂Ă悩�낤�B���������āA�i������Ƃ��Ă̑S������Ԃ����肷��͈̂ڐA(�d��)����c��`���܂ł̒����ł���B���܃C���f�B�J��ł̐������(growth duration)�Ǝ��ʂƂ̊W�����������������ʂ��݂�Ƒ�7�}�̂Ƃ���ŁA�^�C�ł��t�B���b�s���ł�120���t�߂Ƀs�[�N�����P���Ȑ��������Ă���B120�����70��(�����݊��ԁ{�o�n����)������������50�����䐔���l���������ԂƂȂ�B����50�����x�̕����������Ԃ��m�ۂł��Ȃ��ꍇ�A�ʏ�͕䐔�s���ƂȂ��Č������������̂ł���B�����̔������Ԃ����������邽�߂ɑ��A���Ƃ������@���l������B���R�A������Ԃ͉�������̂����A����͑����ɂ͌��т��Ȃ����Ƃ���7�}��肢����B���}���A130���ȏ�̐�����Ԃő������Ȃ������Ƃ��ĎO�̏ꍇ���z��ł���B���́A�����������Ȃ肷���āA�o�n�������ቺ�����ꍇ�ł���B���́A�����������������āA�����ł̕����Ԃ̋����̂��߂ɖ�����������������A���邢�͌s���������Ȃ��Ĉ��̖������������B��O�́A��������̒��(�`�b�\�s���A�ቷ�A�����܂̖�Q)�ɂ�蕪���̔�������߈ʂ��������ĕ䐔�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ł���B

�@�m���L�F�ӂ�����̕����͎Q�l�}Fig.A�̇A�t�Ǝ�s�̊Ԃ���o�͂��߂�B������g�債���̂�Fig.B�ł���B�c���V������ƇA�A�B�A�C�t���番���͔������Ȃ��ŁA��ꕪ����(first tiller)�̔����͇D�t�߁A�E�t�߂ւƂ���オ���Ă����B�n

�@��9�\�́A�G�W�v�g�ł̃W���|�j�J��̎������ʂł���B�ݗ���GIZA172�AGIZA173

(���C�z�E)�A�A�L�q�J���������5��30���A���͔��ɍ����ʂ��グ�Ă��邪�A������15�������A����5��15���A���͕䐔��1�䓖�������������A���̓�̐ςł���ʐϓ�������������������̂ŁA���҂����قǂ̑����n�͂ł��Ȃ������̂ł���B�������A���C�z�E�A�A�L�q�J���Ƃ������{�i�킪�C�O��10�g���ȏ�̖����ʂ��グ�Ă��Ƃ͒��ڂɒl����B����ɁA���{���ƂȂ��14�g���Ƃ������ٓI�ȑ������グ�Ă���B���̏ꍇ�A�������[�g��������871�{�̌��O��ɑ����䐔�ł���̂ŁA�ő�t�ʐώw����10�`12�ɒB�����Ɛ��肳���B�L�x�ȓ��˗ʂ����������������n�ƍl�����邪�A���{�i��̐��Y�����\���ɔ��������邽�߂ɂ́A�܂��䐔�m�ۂ��d�v�ł��邱�Ƃ�F�������錋�ʂł���B

�@��.�J���t�H���j�A�B�ɂ�����e���������܂��f�͔|

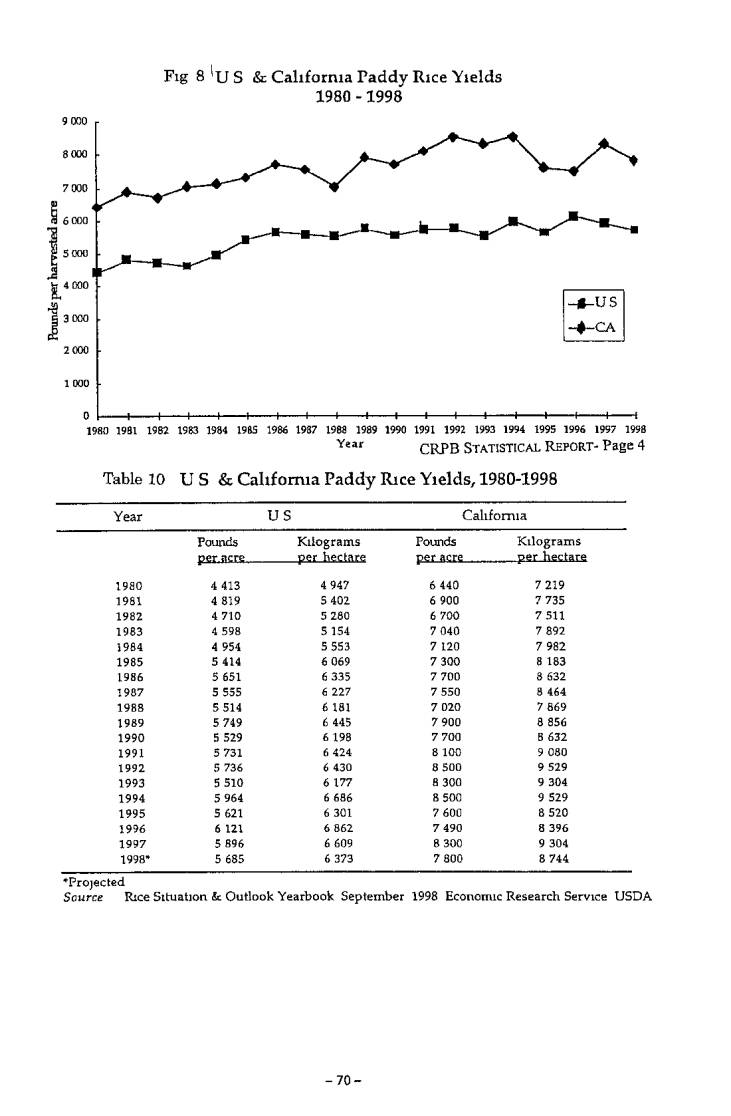

�@�J���t�H���j�A�B�́A�S�ĂŕĐ��Y�̗��j���ł��Â��A���P�����ō��Ƀ����N����Ă��邪�A���Y�z�̏�ł�20�����O�ł���B1998�N�̑������Y�z�͖�850���g���ŁA���̗��^�ʐ��Y�䗦�͒����킪92.6���ő啔�����߁A�Z����5.8���A������1.6���ł���B�����Ŗ��Ƃ�����{�i��͔̍|�ʐς�1998�N�ɂ����āg���������܂��h6�C350�����A�g�R�V�q�J���h3�C839�����ł���B

�@�J���t�H���j�A�B�̒P����Fig. 8 & Table 10�̂��Ƃ��A����20�N�Ԃɖڊo�����L�т��݂��Ă���B����͒�����̗D�G�i��̊J���ƁA�͔|���@�̉��ǂɕ����Ƃ��낪�����B

1999�N�ł̓��{�i��̕��ϒP����5.61t���^ha�ł���̂ɔ䂵�āA������̎�͕i��ł���Calrose�̂����8.9.5t�^ha�ł���B���̒P�������J�o�[���č�t������Ă���̂́A���{�i�킪�����i�ŗA�o����邩�炾�B�������A6�g���^ha(���ĒP��480�s�^10a)���m���Ɏ��n���Ȃ���ΐ��Y�_�ƂɂƂ��Ă��܂݂͏��Ȃ��Ƃ����Ă���B

�@�B�ɂ����鐅��̎�͔|�n��̓T�N�������g�s���B�k�̃`�R�s�t�߂Ɏ��镽�암�ł���B�{���ł͍͔|�̖k���ɋ߂��`�R�s���ӂł́g���������܂��h�͔|���Љ�邱�ƂƂ���B

�@�m����n�`�R�ł́g���������܂��h�̐��Y�n

�@�`�R�s�̕��ϋC���́A5������9���܂ł͐V���s�ƂقƂ�Ǔ������B�����A�����Ԃ̍ō��C���͎������s������Ȃ��獂���B����A8���̍Œ�C���͏H�c�s����6������Ⴂ�̂ł���B���������āA7�`10���ɂ����钋��C���̊r���͎���20���߂����ێ�����̂����̒n��̓������B�Œ�C���̏ォ��o�n����~����10���̏o���������߂�ƁA�`�R�s��9�����{�ŏH�c�s����⑁���B�܂�A�o�n���Ԃ��݂Ċ���n�����̕i���I�˂Ȃ�ʂ��A7�A8���̐��Ăɓ����鎞���ɂ������Ί��C�c�̏P�����邱�Ƃ�����B���̂��߁A��Q�^��Q��ɂ����ӂ�˂Ȃ�Ȃ��B

�@��̓V�F���l�o�_�R�n��藬�o����₽������������A�R�[�ɂ���L��ȉ����r�Ƃ��Ă̋@�\�����l�H�ɒ����ď�ɐ����㏸��}��B���̐l�H�̂��A�ň�삪���肵�Ă���悤���B

�@�`�R�s�ߕӂł�4�����{����5�����ɂ����āA���[20�`25�����̐��c�֏��^��s�@����d����s���B���̌�A���̏����ɂ�鎩�R���ɂ܂����Ă����Ȃ��甭����܂B

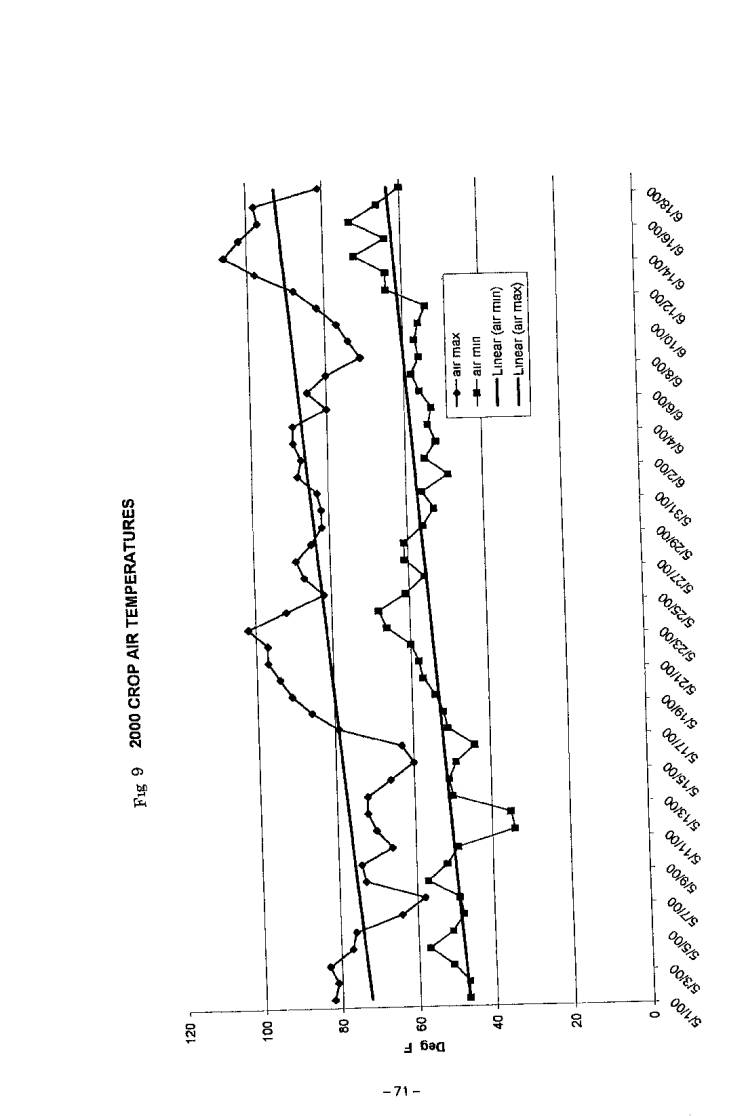

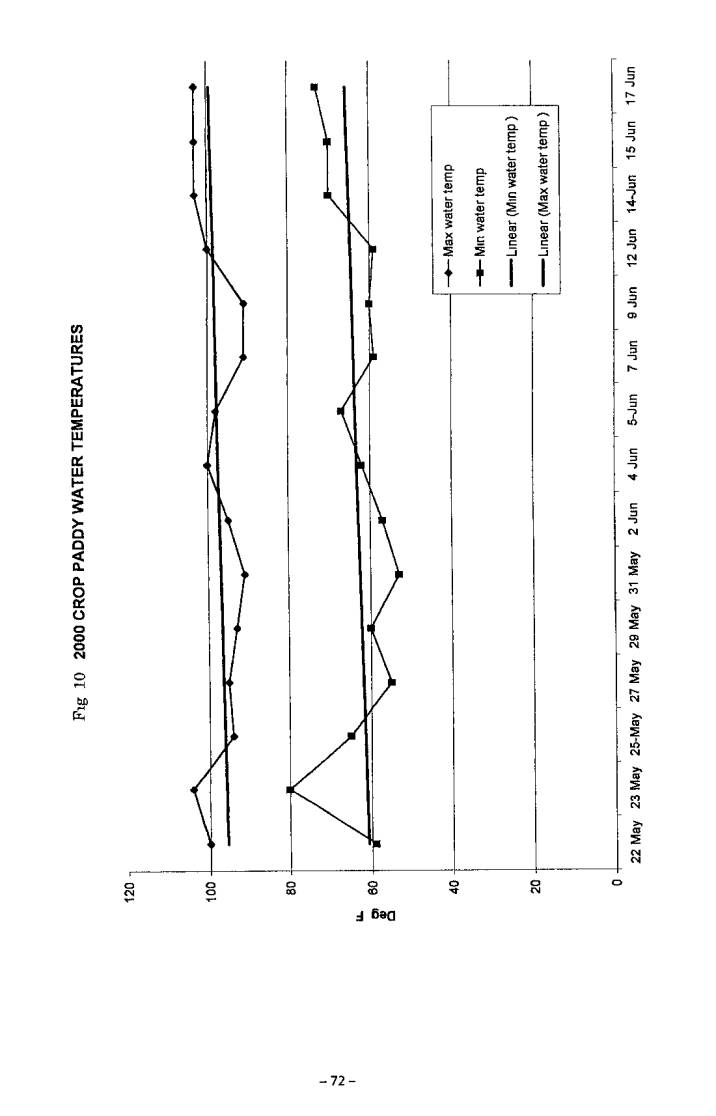

��2�T�Ԃŏo�肵�A��5�t���o��Ƃ��ɑ�2�t�̗t�₩���1��������[���o���Ă���B�ӂ�1�̂�2�`5�{�̕��������BFig. 9,10�ɔd�킩�番�����Ԃ̋C���Ɛ����̕ω����������B�C���̕ϓ���5�����{��15������28���ł���̂ɑ��Đ����̕��͓�������16������36���ƂȂ��Ă���B�J���t�H���j�A�B�̖L���ȓ��˗ʂ�������g�߂�Ɠ����ɁA���̐�������̂ɐڂ��鉷�x�̓��ω����ɂ₩�ɂ��Ĉ�����C�������Ă���̂ł���B

�@���āA��̐��Y�g��(ARMCO)�́A���{�i�퓱���ɂ������āg�R�V�q�J���h�Ɓg���������܂��h�̔�r������1996�N��97�N�ɍs���Ă���B���̌��ʂɂ��Ɣd�킩��䑵���܂ł̓����́A�R�V�q�J��99����103���A���������܂�82����83���Ō�҂̕����o�n�\���Ԃ̕����L���B����ɁA�R�V�q�J���̓`�b�\���{�@�̔@���ɂ�����炸�|���������A�g���������܂��h�͌��쒂�f�����炵�ėc��`�����ǔ�ɕ��{����Ɠ|��ɂ����Ƃ������Ƃ����������B���̌��ʂɊ�Â��ă`�R�s���ӂ̔_�Ƃ́g���������܂��h���Y�֓��ݐ����Ɛ��@�����B

�@1999�N�ɓ��n��K�₵���Ƃ��́A���n����̎����ł������B�������̗l�q�͏ڂ����ώ@�ł������A�̐S�̐���̐����Ԃɂ��Ă͊��芔�◎��A�����ēy��̊ώ@�ɉ����āA���Y�҂���̕�����蒲�����琄�肵���B

�@�S�ʂɌ�����̂́A�P�ʖʐϓ�����̕䐔������350�{�^�u�Ə��Ȃ����Ƃł���B�����āA����1�������75���Ə��Ȃ��B���҂̐ςł���P�ʖʐϓ����������26250�^�u�ƂȂ�A�o�n����80���A���d22�����Ɛ��肷��ΒP����462�s�^10���ƂȂ�B���̐�����ʂ͐��Y�҂̎����ʂ̐����ƍ��v�����̂ňӂ�������������ł���B

�@���{�i��̂��������܂���R�V�q�J�����A�����J�ō͔|�����Ƃ��A�K���o������͓̂|���ł���B�A�[�J���\�E�B�Ɠ��l�ɂ��̏B�ł����{�i������ẮA�|������̂�������O�Ƃ̔F���������Ă����B

�@�䐔��1������͕ޏ꒲�����瓾�������ł����āA���̓�̎��ʍ\���v�f���Ⴂ�l���Ƃ錴���̉𖾂ʂ̖��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����B�������玟�̃X�e�b�v�Ƃ��ē�v�f�����߂����̒�Ă����҂���Ă���킯�ł���B�e�_��̌���S���҂��͔|�@�̏ڍׂ����A���̏��ƕM�҂̉ߋ��̃A�[�J���\�E�B�ł̌o���Ƃ𑍍����Ĉȉ��̐��_�����B

�@�䐔�̏��Ȃ������F�ᐅ���ɂ�镪���}���A���邢�͏����܂̖�Q�ɂ�鏉������̗}�����l������B��������f�[�^�|�Ɛ��珉���̊ώ@�Ŗ�Q���m���߂�K�v������B

�@�������̏��Ȃ������F�`�b�\�͌��삠�邢�͕����삵���^���Ă��Ȃ��B�����𑝂₷���ʂ̂����삦��^���Ȃ��̂́A��삦���ߓx�ɂȂ�Ɠo�n���Ɉ�̂̃`�b�\�Z�x�����܂�A���Ă̒`���ܗʂ������Ȃ��ĐH�����ቺ����A�Ƃ������R��ł���B���i���Ă̎��n��ڎw�������f�̐��������������炵�A����ɂ͎��ʂɂ܂ň��e�����y�ڂ��Ă���ƍl����ꂽ�B���{�p�̉ۂɂ��ẮA�t�F�A�t�Αf�ܗʂ��邢�͗t�g�`�b�\�Z�x�̑��茋�ʂɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̌��ʂ��܂��Ĕ��f���邱�ƂƂ����B

�@�|���̌����F�P����500�L����ȉ��ŋN����|���́A�a���Q�������܂�������ɂ����̂Ƃ݂Ȃ��Ă悢�B���̑�Ƃ��ĕ����I���̒������ƕ��݊��ɂ�����Ԓf���̗̍p�ł���B

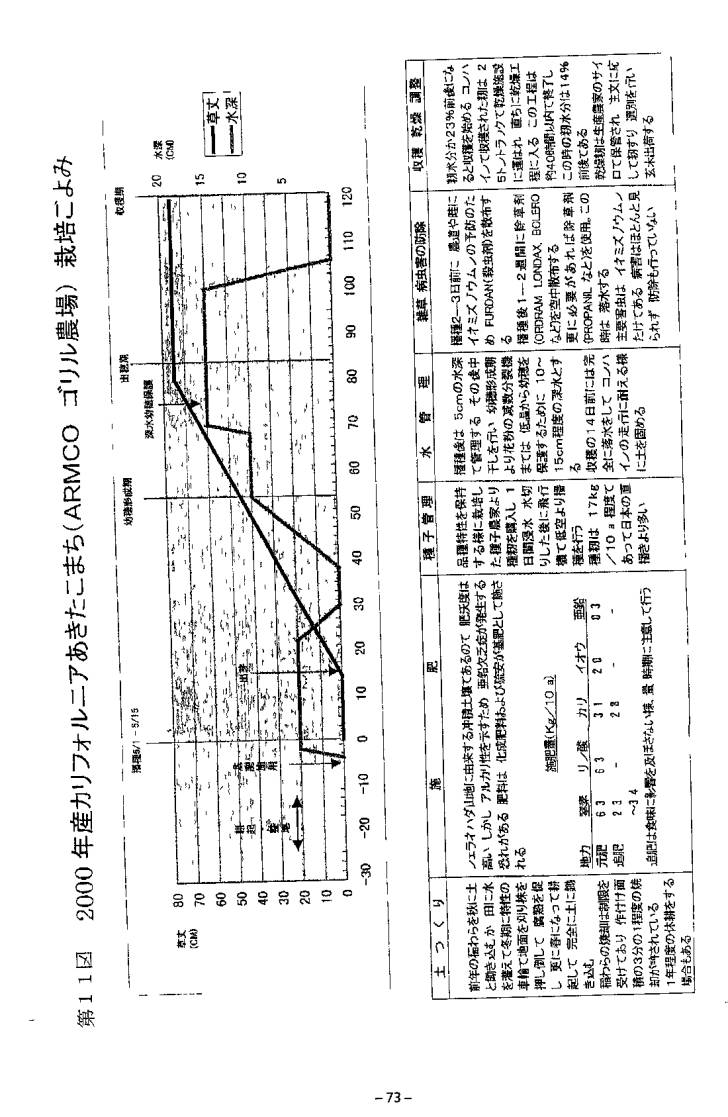

�@��q���������܂��āA��11�}�Ŏ�����2000�N�ɂ�����g���������܂��h�͔̍|����݂����ꂽ�B���������̂͒������ƕ��݊��ɂ�����Ԓf���̎��s�ł������B�������A���݊��ɗ�C�c�̏P�����������Ƃ��ɂ́A�S�O�Ȃ���11�}�̐��Ǘ��ɏ]���Đ����ňȂ��ėc���ی삷��悤�\���Y���Ă������B

�@��̐��_�ƒ�Ă̓��ۂ��m���߂邽�߂ɁA��2000�N�Ƀ`�R�s�֒����ɂ����ނ����B�g���������܂��h�̐���T���͎��̒������ɗv���Ƃ���ł���B�ʗ����Ă��������Ȃ�ΐ���͔|�̋Z�p���x�������ꂩ��}���̐��@�����ł��낤�B

�@��.�A�����J�ł̓��{�i�퐅��\�������̌��ʂƏ����܂̖�Q�|

�m�������̌��ʁn

�@���{�i�퐅����C�O�̃C���f�B�J�n�тō͔|�����Ƃ��ɁA�܂����ʂ���͓̂|�����ł���B��K�͔_��ł̃C���f�B�J�͔|�́A�G���}���̈Ӗ��������ď펞10�C���`(25����)��ӂ��ł���B���菜��������ł����K�͈��ł̗B��̏����@���[�����ł������B�V���嗤�ɂ�����炸�A�啽���ɑ������ꂽ�S�y�����c�y��́A�������̒n���Z���ʂ͂قƂ�ǃ[���ɋ߂��B����Ȑ��c�ł����݂̃C���f�B�J��́A�|�����邱�ƂȂ�������ԂŎ��n���}����B

�@�A�[�J���\�E�B�̃R�V�q�J���͔|��5�N�Ԃɂ킽���Ċւ��A�|���h�~���ۑ�Ƃ��Ă����o�����瓾�����_�͎��̂Ƃ���ł���B���{�i�퐅��͗�O�Ȃ��[���ɂ��y��̊Ҍ���Ԃō�������N�����B�Ƃ��ɁA���d�����ꂽ���{�i�퐅��́A������̂��߂ɒn�㕔�̎x���͂������ē|������B�������U������y��̊Ҍ���Ԃ́A���c�\�w�ɂ������ȂǑO�앨�̕ޏ�c�悪�X���������ŋ}���Ɍ��C�I�������N�������Ƃɂ�菵�������

�@������h�~��́A�[������p�~���āA�����������璆�������{���A���݊��ɂ͊Ԓf�����s�����Ƃł���B�J���t�H���j�A�ł́g���������܂��h�͔|�ł����̕��@�͌����Ȍ��ʂ��������B

�@�J���t�H���j�A�B�ł̃C�l���̗��j������ƁA1950�N�㔼�܂ł͑��䂪�����ē|���ɔY�܂��ꂽ�����ł���B���̌�A���䂪�Ⴍ�Čs�̏�v�ȕi����琬�����̂ŁA�|����肪�������ꂽ�̂ł���B�|����R������������ɂ́A�b����Z������̂��悢�Ǝ~�߂��Ă��邪�A���d���͔|�ł͒n�ۂ̐߂��甭�����鍪�������āA���ꂪ�����Ԑ������āA�͋����s���x�����邩��|��Ȃ��B����̃A�����J�ɂ����钷���A�����퐅��͂��̂悤�ɉ��ǂ��ꂽ���炱���A����I�Ɏ��ʐ��������サ���̂ł���B

�@�킪���ł͑����n���c�̎��i�Ƃ��āA�������̒n���Z���ʂ�1��20�������x���K�v�Ƃ���Ă���B�܂��A�i���̂��鏬��搅�c�ł́A�l��(����)����̘R���������ēc�ɐ��𗭂ߑ�����̂ɋ�J����B�����Ȑ��c�ɕc���ڐA���āA��ő������̂��A�킪���̓`���I���ł���B���̈��ɂ͐[�������̕K�R�����Ȃ��B�ڐA�͔|�ł́A�c�A�̂Ƃ��ɕc�̍�����3�����قǓy���ɂ�����̂ŁA���R�ƈ�͓y�Ɏx�����ē|��ɂ����Ȃ��Ă���B���̌����͋@�B�c�A�@�ɂ��p������Ă���̂ŁA�|����R���̗v�f�Ƃ��ẮA���̎x���͂����n�ە��ł̌s�̋Ȃ��ɑ����R�͂��d������Ηǂ������B

�@���ʌ����j�ޕǂƂ��Ă̓|�����A���̓˔j�����J���ۂɍ��̎x���͂ɗ��炴��Ȃ��������d���͔|���A�V���Ȑ��i���������i����A�����J�ɂ����ĊJ���������̂��B

�@����͔|�̋N���Ƃ��Ē��d���͔|�ƈڐA�͔|�Ƃǂ��炪��ł��邩�A�Ƃ����_�c�͂����N����B���̖��͑����̗v�f�����G�ɂ���݂����Ă���̂ŁA����I�Ȍ��_�邱�Ƃ͍���ł���B�����A�C�l�̐��Ԋw�I�����Ƃ��ė���ƕ���́A��ւ̔����̖ʂł̗͂��ɓ_�ɒu�����Ƃ��ł��邪�A���҂Ƃ��ɒ��d������ʓI�ł���B�_�n�̐��c�����i�i�K�ł́A�J�G�҂��̓V���͔|�ł���Ώ��ʂ̐��ŕc����ĂĂ���A�m���ɍ~�J�����҂ł��鎞���ɖ{�c�ֈڐA����̂������I�ł��낤�B�ł����ՓI�Ɏg�p����Ă��鐅��́A�������Ɋւ��Čn����ƁA�I�J�{(����)�ƃE�L�C�l(����)�̒��ԂɈʒu���ă~�Y�C�l(����)�Ƃ��������i��^�����Ă���ƍl������B

�@�����āA��̐[���ɏ������鍪�̐����Ƃ��āA�~�Y�C�l�̒��ɂ͂��I�J�{�ɋ߂��C�l(Japonica)�A���E�L�C�l�ɋ߂��C�l(Indica)�����̂悤�ɘA�����ĕ��z���Ă���Ɨ����������B

�Ԓf��I�J�{���~�Y�C�l�|(�펞����)�|�~�Y�C�l���E�L�C�l���^���[��

�@�[���͔|�ɓK���Ȃ����{�i�퐅��́A�I�J�{�ɋ߂����̓��������̂ŁA�Ԓf���̌��ʂ������̂ł͂���܂����B����A�J���t�H���j�A�̒�����(�C���f�B�J)�̂悤�ɁA10�C���`���̏펞�[�������ɑς��邱�Ƃ̂ł���C�l�́A�E�L�C�l�̍��̓��������~�Y�C�l�ł���B�����~�Y�C�l�Ƃ͂����A���̍������L����y��Ҍ��ւ̑ϐ���`�q�ɑ��Ⴊ����Ɨ������Ȃ���Ȃ�ʁB���̕\���`���͍��̕��ɂ���悤�Ɏv����B���{�i��͍D�K�����y����̂��Ƃł͓o�n���ɂ����Ă��������������B�C���f�B�J�ł͂��ꂪ�Ȃ��悤�ł��邪�A�����Ŋm���߂Ă������������B

�m�����܂̖�Q�n

�@�J���t�H���j�A�B�͑��z�̋P������n������ƐS�n�悢����������C�ŗL���ł���B�����M�т̍��������ȋC��Ƃ͑ΏƓI�ȁA�C�l�̕a���ۂ̈炿�ɂ������ł���̂Ŗڗ������a�Q�͂قƂ�ǂȂ��A�Q�����C�l�~�Y�]�E���V�����Ƃ����Ă悢�B����̐�����Ԓ��Ɏg�p����_��́A�����܂ƃC�l�~�Y�]�E���V�̖h������̂ł���(��11�}�Q��)�B

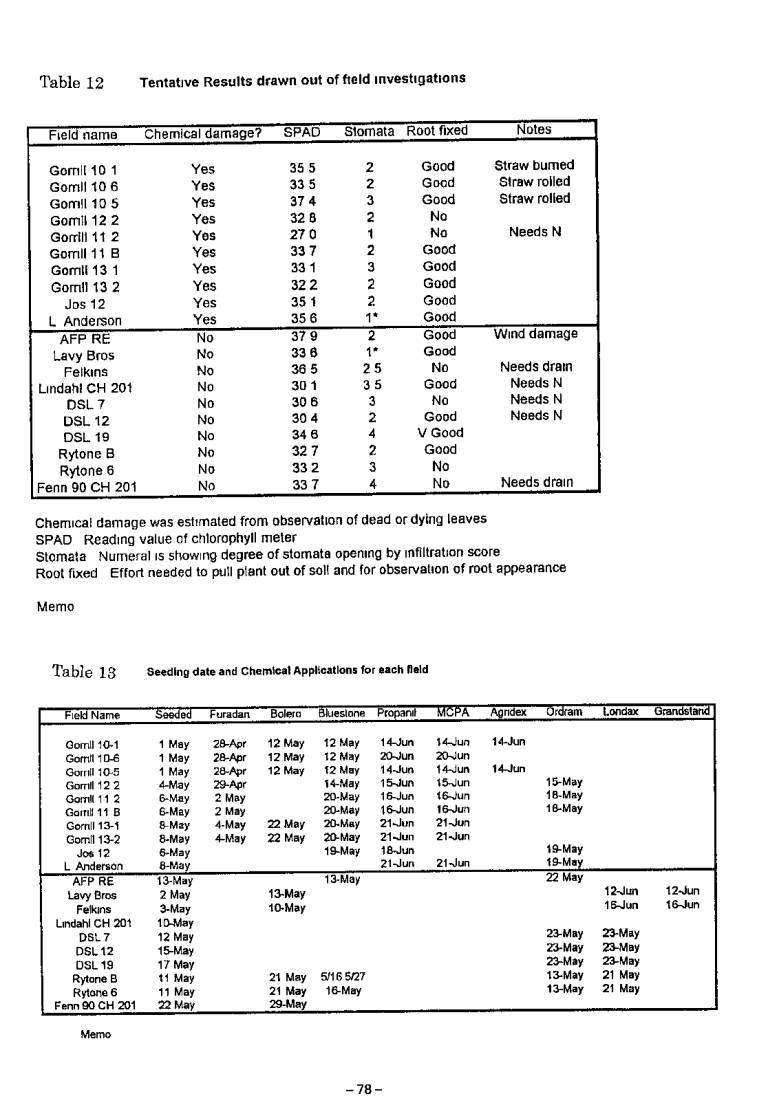

�@�A�[�J���\�E�B�̃R�V�q�J���͔|�ŁA��̏���������Ƃ��ď����܂ɂ���Q���m�F���Ă����̂ŃJ���t�H���j�A�ł�������^�����BTable 12��Chemical damage? �Ƃ����̂́A��3�`4�t�������܂��͎͌����Ă���ꍇ��\�����Ă���B���̕\�Ŗ�Q����A�Ȃ��A�ɗޕʂ��Đ��ʼn悵���Ƃ���APropanil(�q�G�h��)��MCPA(�L�t�G���h��)���3�`4�t�W�J���ɎU�z�������c�ɂ�����Q�Ǝv����t�̉������ۂ�F�߂��̂ł���(Table�@13)�B���̓�̖�܂͓����U�z���Ă���̂ł��邪�A�C�l�ȎG���ł���q�G���͎������邽�߂�Propanil�̎U�z�͂��ׂĂ̏ꍇ�ɖ�Q�Ǝv���鉩�����ۂ�F�߂��B

�@��3�`4�t���͗L�������������ɑ�������̂ŁA���̎����ɖ�Q�ɂ�鐬���j�Q���������Ƃ��́A���R�Ȃ��番���̐����Ɉ��e�����y�ڂ��ĕ䂪�������Ȃ邱�Ƃ͏\�����肤�錻�ۂł���B

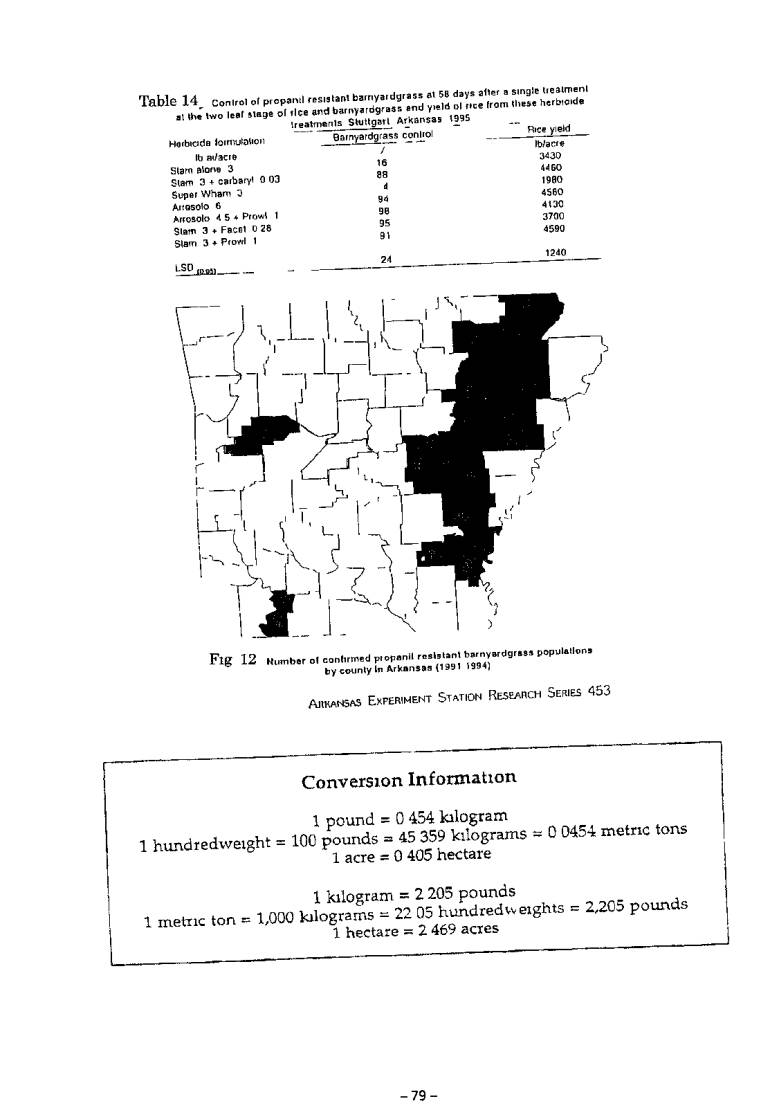

�@�C�l�ȎG���ł���q�G(Barnyardgrass)��I��I�ɎE���Ƃ����Propanil�́A�����ł�����̍��������܂Ƃ��đS�Ă̈��ő��p����Ă����B�Ƃ��낪�A80�N��ɂȂ�Ƃ��̏����܂Ō͂�Ȃ��q�G�̂���Ƃ������Ƃ��A�[�J���\�E�B�̊e�n�����ꂾ�����̂ŁA���y�@�ւŒ������Ă݂��Propanil��R���̃q�G��Fig. 12�Ɏ������S�ɕ��z���Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B

�@Propanil��R���̃q�G���E�������܂�T�����߂̎��������{�������ʁA�������̏����܂��L���ł��邱�Ƃ���������(Table 14)�B��K�͈��ɂƂ��ď����܂����͕s���̔_��ł���B�킪���őS�_��̎g�p�ʂ���������1987�N�����Ŋr�ׂĂ��A�J���t�H���j�A�B�͂킪������2.5�{�����������܂��g�p���Ă���B������C���f�B�J������{�i�퐅����������܂ɑ��đ��ΓI�ɋ�����R�͂�L���邱�Ƃ��W���Ă���ł��낤���A���ʂ̏����܂̎g�p���������ď����ܒ�R���̎G����U�������ƍl������B�@�@

�@�����悤�ȗ�́A���̒������Ɏg�p����E���܃}���`�I���ɒ�R�͂����Q�����łĂ������Ƃ��J���t�H���j�A�B�Œm���Ă���B�_���R���a���Q�ƐV�_��Ƃ̂�����������������_�ƋZ�p�̋������ł���B

�@��.���ė����ɂ�����_��g�p�ɂ���

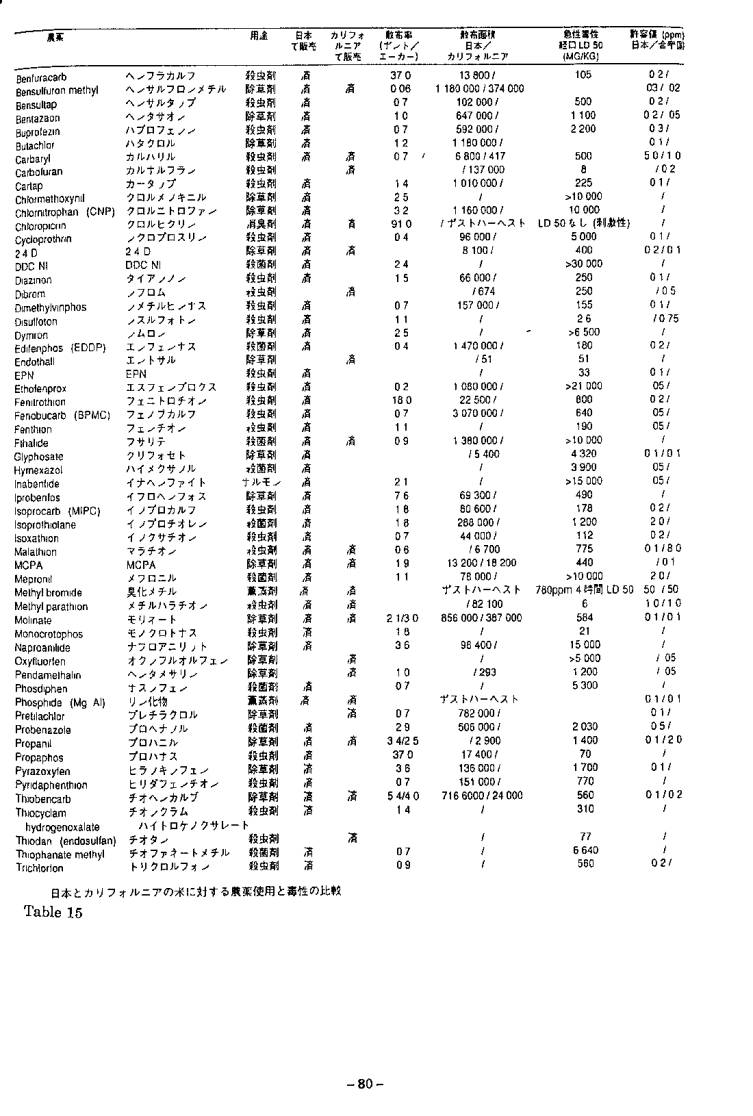

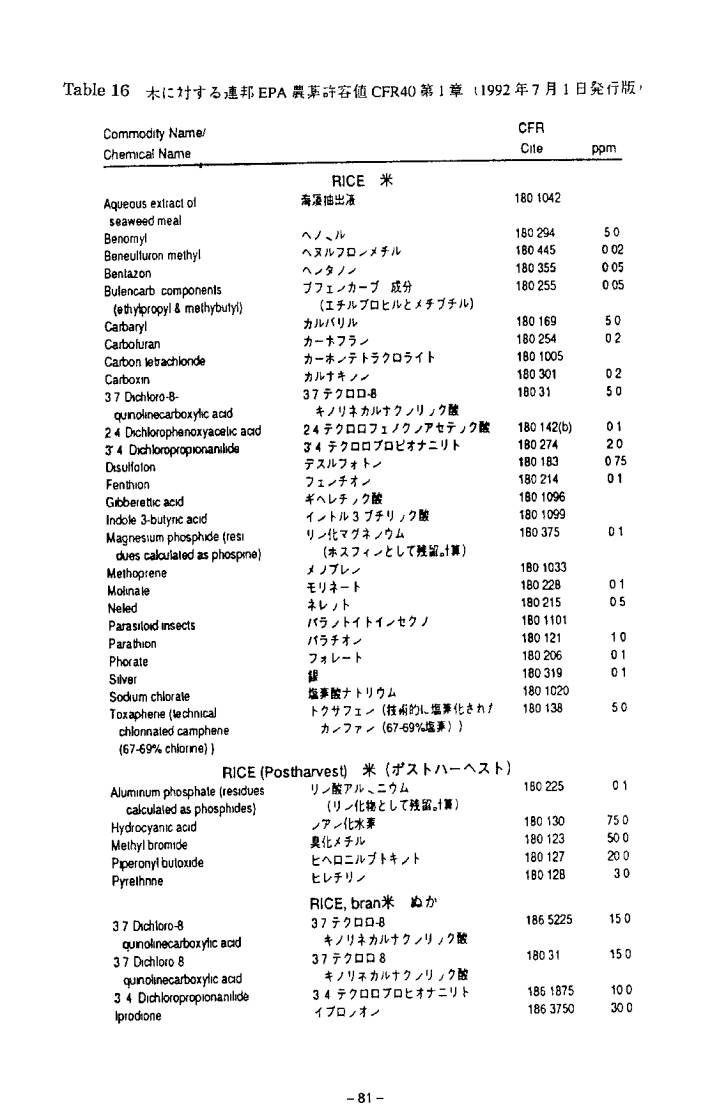

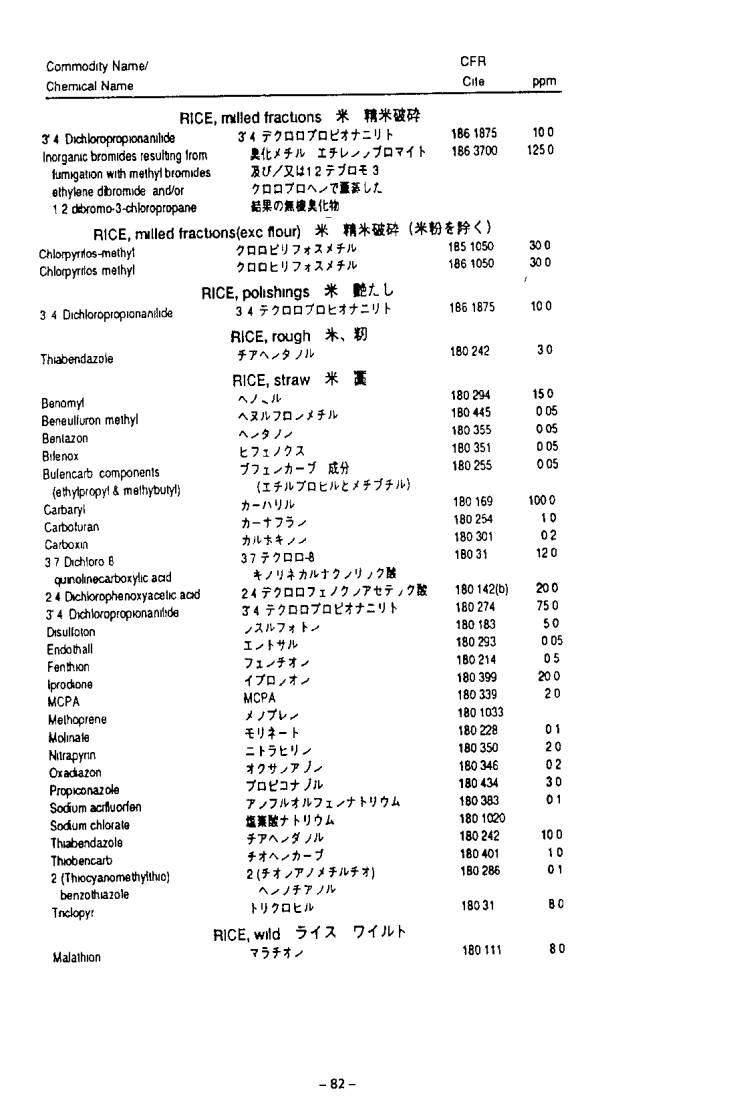

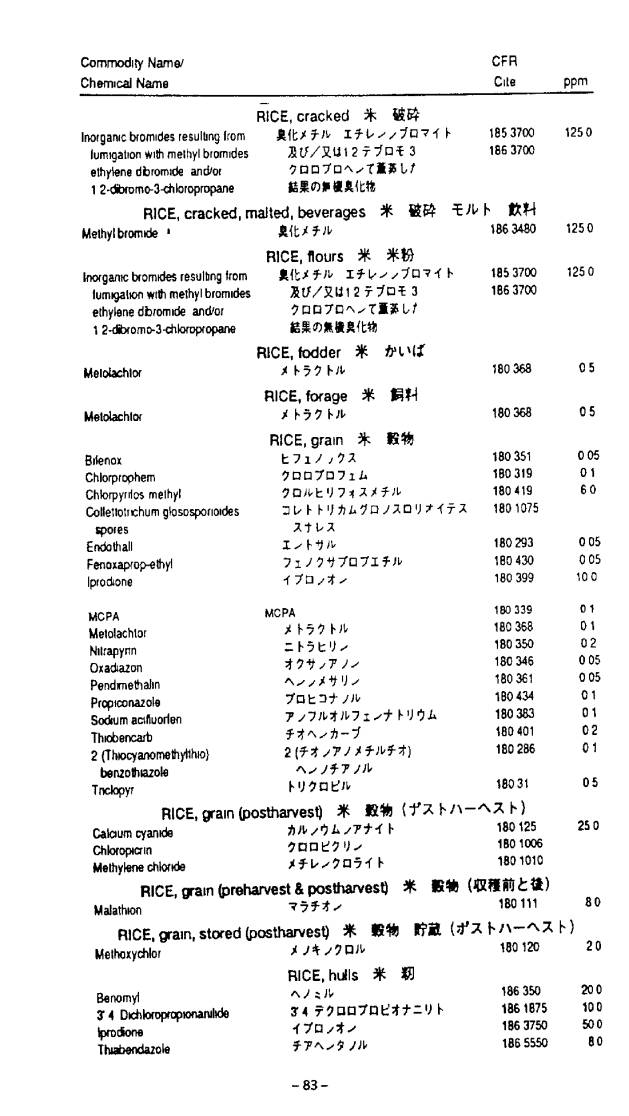

�@�J���t�H���j�A�B�ł͐���̕a�Q�͊F���ɋ߂��A�܂��Q�������Ȃ��̂Ŏ��n�O�ł̔_��g�p�ʂ̑S�ʂ͂킪�������͂邩�ɏ��Ȃ��B�������A���n��̔_��g�p�ʂƂȂ�Ƙb�͕ʂł���B������|�X�g�n�[�x�X�g�_��́A���{�ł͊Q���̔����̋^���������펞�ȊO�ɂ͋֎~����Ă��邪�A�A�����J�ł͂���Ȃ��ɂ͕Ă̒����A�A���A�̔��ʂɑ���̎x����������̂Ŏg�p��������Ă���(Table 16�Q��)�B

�@�J���t�H���j�A�ĐU���ψ���ɂ��쐬���ꂽ�������A���{�ƃJ���t�H���j�A�ł̐���ɂ�����_��g�p��]�ڂ����̂�Table 15�ł���B���̕\�̓��{��������Japanese�@Pesticide Guide (1987)��蓾�Ă���B�Ȃ��A���{�̐����t���ʐϖ�530���G�[�J�[�A�J���t�H���j�A��40���G�[�J�[�Ƃ��Ă���B���̎�̎����ł����Ώo�Ă��闪����Q�l�ɋ����邽�߂Ɉȉ��ɂ܂Ƃ߂��B

�@�@CDFA:�F���O���H�Ɣ_�ƋǁBCF�q�F�A�M�K���R�[�h�BDPR�F�J���t�H���j�A�B�_��@

�@�@�K���ǁBEPA�F���O�����ۑS�ǁBFDA�F���O���H�i���i�ǁBPAM:�F�_��

�@�@�}�j���A���BPMI�F�_�����B

�@Table 15�́A���Ƃ��ƃJ���t�H���j�A�B�̔_��g�p�ʂ����{�������Ȃ��Ƃ����������L��ړI�ō��ꂽ�����ł���B�a���Q�̏��Ȃ����Ő��Y����J���t�H���j�A�Ŕ_��̎�ނ����Ȃ��͓̂��R�ł���B�����Ō��������̂́A�_��̎�ނ̑��������鎖�Ȃ���A�قƂ�ǂ̔_��̋��e�l��1 ppm(�S�����̈�)�ȉ����Ƃ������Ƃł���B

�܂��A���ė����ŋ��e�l�ɂ���̂���̂����������Ƃ̂ł��ʓ_�ł���B����҂̈��S�ʂ����A���Y�҂̎g�p�ɕX��}���Ă̑[�u�Ɗ�����ʂ��Ƃ��Ȃ��B

�@�ߔN�Ƃ݂ɏ���҂̊S���H�i�̈��S���֏W�܂����B�A�����J�ł̕ĂɊւ���_��̋��e�l��Table 16(3���Ԃ�)�Ƃ��Čf���Ă������B

�@������

�� �J���t�H���j�A�B�`�R�s���ӂɂ�����g���������܂��h�������̒���

�@�{�����́A�č��J���t�H���j�A�BCHICO�s�ɖ{����L���鐅��Y�_�Ƌ����g��(�`�q�l�b�n)�P���̔_�Ƃ��͔|������{�i�퐅��g���������܂��h�̏�������ɏd�_��u���čs�����B�����ł̒������Ԃ�2000�N6��21����蓯��28���܂łł���B

�@1�A����̐��疍��

�@�g���������܂��h�̔d���5��1�����瓯��22���܂ł̊Ԃɍs��ꂽ�B�{�N�͍��C���Ɍb�܂�Č��݂܂ł͏����ɐ��炵���B�����A���c��Ԃʼnt�̃A�����j�A��[�w�{�삵�����c�ł́A���̌�̍~�J�ɂ�葔�̔��������c��Ԃɕۂ��ꂽ�c�����������Ƃ��_�Ƃɂ���Ċώ@���ꂽ�B���̔����̑����c�ł́A����̏�������Ɏx��𗈂������ꂪ���邽�߂ɗ��_���̋U�z���s���Ă����B�������A���ʂ͊��S�ł͂Ȃ������B

�@�O��̈�m�����ɂ��ẮA�]�����犵�s�̖�Ă��������i�K�I�ɋ֎~����Ă������߁A����ɑ����̂Ƃ��Ęm���Ďԗւœc�ʂɉ����|���ēy�ƐڐG�����A���̌�A����X���ĕ��s�𑣂����@������Ă���B�������A�����n�̂��̂��t��̍k�N�ɂ��y���ɍ�������͔̂�����B�����y���̗L�@���̕����ߒ��Ŕ�������K�X���A������������畂���オ�点�āA���n�Ɠy�Ƃ̖�����Ԃ���������̂ł��邪�A�����������܂����{�������c�ł͈�����c�y��ɂ�������ƌŒ肳��Ă����B

�@�a�Q�A���Q�ɂ��Ă͑S�������ł��Ȃ������B

�@2�A���c�����̌��ʊT�v

�@�������c20�M�̐���ɂ��ē��M���ׂ��������܂Ƃ߂��B

�@��.��N�H�ɁA�K�X�����Ƃ��Ă̒������̌��ʂ��������Ă������B�{�N�͍L�͈͂ɒ����������{����Ă���A�啔���̒����c�ł͍��n�̏�Ԃ͗ǍD�ł������B

�@��.�엿�̌�����͂����ނ˗ǍD�ŁA�t�Αf�v�̓ǂ݂r�o�`�c��31�ȉ��̐��c�́A�����̕��(�o��30���O)�Ƃ��ă`�b�\�ǔ삪�]�܂��B

�@��.���������x�Ɗ֘A�̐[���C�E�J�x���G�`�����O���R�[���ƃC�\�u�^�m�[�������t�Œ��������Ƃ���A��������̂��ߌߑO���ɋC�E������Ƃ��������ۂ͔F�߂��Ȃ������B�\���̋C�E�J�x(Stomata)��1���ł���̂͊����E���C���Ƒ����̒ቷ�̂����ƍl������B���ċC�E�J�x�̐��l���������̂́A���珉���̂��߂ɗt�����^�ł��邱�Ƃɂ��B���̊O���ώ@�ƍ��킹��A���݂̂Ƃ��덪�̏�Ԃ͗ǍD�ŁA�\���ɐ������n�㕔�ɑ����Ă���Ɣ��f�ł����B

�@��.�����܂ɂ��t�Ă����ۂ炵������3�A4�t�ɂ݂�ꂽ�̂ŁA�e���c�̔_��g�p���ׂ��B

�@������Propanil�����MCPA(����Phenoxy)���U�z��������ɗt�Ă����ۂ��F�߂�ꂽ�̂́A����T�d�Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��BIndica���Japonica��ŏ�L�����܂ɑ����R�͈Ⴂ������̂�������Ȃ��̂ŁA���I�����@�ւɂ��̓_�̋������˗�����̂��悢���@�ł��낤�B

�@3�A�Q�f����

�@�����\�Ȃ�тɍ쐬�����Q�l�����Ɋ�Â��āA�`�q�l�t�b�n�������тɍٔ|�_�Ƃɑ��Ĉӌ��̊J���s�����B���̋����_�͎��̒ʂ�ł���B

�@(1)���݂́g���������܂��h�̎��ʐ����́A���̕i��Q�����i�i�ɒႢ�B���̌����́A�|���A�P�ʖʐϓ�����䐔�s���A�����ĕ䂪�������������������Ȃ��_�ɂ���B

�@(2)���ĕi����ቺ�����Ȃ��ő�����}��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ʂ͂��̑��i�K�Ƃ��āA�������������Ȃ����đ傫�ȕ�̊m�ۂ�ڕW�Ƃ���B

�@�@�m��̓I���@�n

�@�@�@���A����Ƃ��ĎO�v�f���{�삷��B

�@�@�@���A�������̗�s�ƊԒf�����̎��s�B

�@�@�@���A�����܂̔�Q��������邱�ƁB(���S�ȏ����܂�I��)�B

�@�@�@���A�K�Ȏ����ɕ���^���邱�ƁB(�o��20���O���A��30���O)

�@4�A�z����v���鎖��

�@��.�������̎����ɂ��āB

�@���̖ړI�́A�y�뒆�̃K�X�����Ɩ��������̗}���ł��邪�A���n�ł̓K�X�������d�_�ɍl����悢�B���܂߂ɐ��c������Ē��C�̉�����o��C�A�̗ʂ��ώ@���邱�ƁB�ʂ������Ƃ��ɂ͒����ɐ��𗎂Ƃ��B�Œ肵�������łȂ��A�����܂ł��K�X��(���𗧂ĂăK�X���o��)�ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��.��C�c�̗��P���x�����邱�ƁB

�@���R�̑[�u�ł��邪�A�C�ۗ\��ɒ��ӂ��āA��C�c�ɂ��ቷ���\�z�����Ƃ��͒�������Ԓf�����𒆎~���A�}���ŒX�����Đ���𐅉��ŕی삷��B

�@��.�L���ώZ�C��(57�e�A14�b�ȏ�)�̗��p�ɂ��o����̊m��B

�@�{�N�͔|�����d����̈قȂ鐅��ɂ��āA�d�������_�Ƃ��ē����ϋC��(�s)���L�����E�C��(57�e)����������(�s�|57)�A���̒l����L���C���Ƃ��ďo���(50���o��)�܂ŐώZ����B�����āA���̏o������@30�������̂ڂ�������c��`���n��(�o�h)�Ƃ��A���̎��̐ώZ���x(PI���B���x)�����߂Ă����B�ΔN�́A����PI���B���x�𗘗p���ĕ��̒ǔ쎞�������肷��̂������I�ł���B

�@��.���삦�Ƃ��ĕ䑵����(100���o��)�ɒǔ삷��̂́A�ė��̃^���p�N�ܗʂ����߂�̂ŁA�s�p�ӂɂ��ƕi���ቺ�������B�T�d�������ė~�����B

�@���삦�̎����́A����̏d�ʑ����������Ă��鎞���ł���̂ŏ����ߓx�ɗ^���Ă��ė��̃^���p�N�ܗʂ͕q���ɑ����E��������B���̓_�A�o��O20���̕��͈��S�ɂ���B

�ӎ��F�{�����ɓ�����KITOKU�@AMERICA���с@�m�����n�߂Ƃ��āA�`�q�l�b�n��Mr. Lance Benson�CMr. John Valpey�CGorrill Ranch Mr. Joe Hogan�̊e�ʂ�����Ȃ�ʂ������Ƃ����͂�����܂����B�����ɋނ�Ō���\���グ�܂��B�@

4�A�W���|�j�J�^����̍ō����ʁ\�����ł̓��B�_�|

�@��.������������_�̏펯

�@�Ȋw�m�����ʑ���������X�̏펯�́A���ӎ��̂����ɂ�����Ȋw�����r����v�f�_(�A�g�~�Y��)�Ƌ@�B�_(���J�j�Y��)�̘_���ɏ������Ă���ꍇ�������B�����b���A�_���H�i��H�ׂ�ƌ��t���_���ɂȂ�A�Ƃ��������q�̘_�ł���B�����Ƃ��A����̈��i�̂قƂ�ǂ͎��Ẫ��J�j�Y������₷�����ʊW�ɂ��������Đ�`���A����Ɋ֘A����A�g���̉�����(��i)���O�ɔ̔����邱�Ƃŋ�����̂ł���B��������O�ɂƂ��ĕ|���̂́A���f�̊�b�ƂȂ�����I�ɕ��Ă��邱�ƂƁA�Ӑ}�I�Ɉׂɂ����삪������Ă��邱�Ƃł���B

�@���{��`�̔��W�̂��߂ɂ͐��Y�̊g�傪�K�{�����ł��邱�Ƃ͂킩�邪�A����ƘV�l�����Ƃ������_����W�J������E�l�������B�܂��A�����Ƃɂ��Ă��A�킪���͐H�Ɛ��Y�ɂ����Ď����̒B���͍���ł���̂ŁA�H�Ɛ��Y���g�債�ėA�o�ŊO�݂��҂��A�H�Ƃ͗A���ɗ��炴��Ȃ��Ƃ���ӌ����J��Ԃ��ĊJ����B�������ŁA�H�Ǝ����s�\�_�����܂⍑���̃R���Z���T�X�����̂悤�Ɍ�����̂ł���B���̏펯�`���ɂ́A�킪���͔_�n�������ŐH�Ǝ����͕s�\�Ȃ��ƁA�A�����J�_�Y����˂H�Ɛ��i���Ă���Ȃ��A�Ƃ�����݂̂��Ӑ}�I�ɒ��ꂽ�Ǝv���B

�@�Ђ邪�����āA���́u�W���|�j�J�Ă̐��ݓI���Y�\�́v�̍��ۊw�p�����ɂ����Ă��A�s���̎��Ԃɔ����Đ��E�ɂ���W���|�j�J�Ă̐��Y���Ԃ�c������Ƃ����ړI���������B�M�҂Ȃǂ́A6�N�Ԃɘj�荑���O�̃R�V�q�J���A���������܂��A�Ȃǖ����Ă̐��Y���������ł͓��{�i��̐Ǝ㐫���肪�ڂɕt���A�W���|�j�J�^����̓y�n���Y�������ߏ��ɕ]���������ł������B���Ȃ킿�A�A�����J�ł̍����Ɠ|���A�t�B���b�s���ł̒��Q�A�씼���E���O�A�C�ł̒���A�Ə������Ă���肪�Ȃ��قǓ��{�i��̎�_���肪�]���ɍ��܂�Ă����B�@

�@������̗�O�́A�G�W�v�g�ɂ�������{�i��̑����n�ł��邪�A����������n�т̍����˂̉��b���Ɨ������Ă����B���Ȃ���Ώ펯�̗��ƂȂ�A������_�̖S�҂ƂȂ��Ă����̂ł���B�����_��Ȃł́A���قǑ����Ȃ����˗ʂ̉��ŋL�^�I�ȑ����n���グ�Ă���B����ɂ����A�ꎞ���H�ƕs�����`����ꂽ�����ł͑S���I�ȃC�i����ǂ̌��ʁA�ڊo�����P���̌�����ʂ����Ď�����B�������B���܂�A�]��n���ł͕Ă��ƒ{�̉a�Ƃ��Ă���قǐ��Y�z�������Ȃ��Ă���B

�@�_�ƂɊւ��Č��ݗ��z���Ă���펯�Ƃ��Ă̊�����_�́A�����Ɛ����Ƃ̖��\���Гh���邽�߂Ɍ��`���ꂽ���̂������B���Ƃ��A�C�ۓI�H�����Ȃǂ͂��̓T�^���Ǝv���B�X�Ɍ������������̕Ă͂܂����Ƃ��A�����n���̕Ă͂��܂��A�Ƃ������ނ�������_���B���ۓI�ɍs�����ŕ\������鐅�c�͑��݂��Ȃ��B���c���n�̑��l�����܂����������������I�Ȋ������o�̑��_�ł���B

�@���{�_�Ƃ��܂Ƃ��ȋO���ɂ�����ɂ́A������_����Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B���̍�ƂȂ��ɂ͓��{�̃C�i��͌��݂̕Ǐ���̒E�o�͍���ł��낤�B�l�I�ȐM�����q�ׂ����Ă��������A����œ��{�̍��y�ł��H�Ǝ����͂ł���B�_�n�̍��x���p�Ɠy�n���Y���̌���ɖڂ��ǂ��ł͈ꍑ�̔_�Ƃɖ��邢�W�]���J���Ȃ��B���E�̃W���|�j�J�Ē������炦����A��L�̘_�_�������������łɂ����Ǝv���̂ł���B

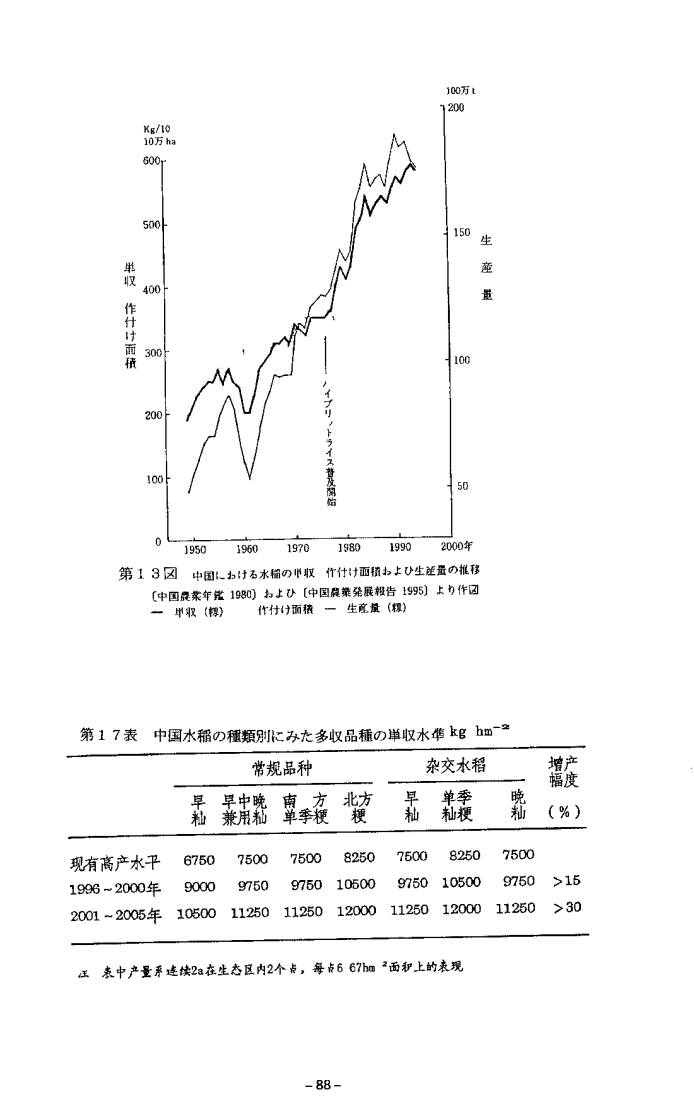

�@���āA�����ɂ����鐅��̒P���A��t���ʐς���і����Y�ʂ��13�}�Ŏ������B���̐}�ŕ�����Ƃ���A�[���ȐH�ƕs�����`����ꂽ1960�N������萅��̒P���Ɛ��Y�z�͉E���オ��̈꒼���ɏ㏸���Ă���B�����A��t���ʐς̓n�C�u���b�h���C�X(�G�𐅈�)�̕��y���n�܂���1970�N��㔼�ɍō��ŁA���̌㌸�����Ȃ��猻�݂̖�3000��ha�ւƌ����X���ɂ���B���F�ߔN�̒����́A�āA�Ƃ����낱���A�̗A�o���ł���B

�@�������{�_�ƕ���1996�N�ɍ쐬������17�\�ŁA���݂̑����n�̐���(���L���Y����)���݂�ƁA�ʏ�̐���(��K�i��)�ł͖k����(�W���|�j�J)���ō���8250�s�^ha�������A�G�𐅈�ł͈�N���̃C���f�B�J�ƃW���|�j�J�ŒP���͖k����Ɠ����ł���B

�k����̗D�Ǖi��́A�C���f�B�J�Ƃ̌�z���J��Ԃ���āA�b��������Đ܂�ɂ����A�t�͒����ŗ��Z���A������1�䒅�����������̂������ł���B���邩���痂����B

�@�n�C�u���b�h���C�X�͌��`�����قǂ̑����ł͂Ȃ��悤���B��8250�s�^ha�́A���Ċ��Z��660�s�^10���ł��邩��A�����ċ����قǂ̂��Ƃ͂Ȃ��B���ڂ��ׂ��́A����P�G��(��э�)�����k����̎��ʂ������_�ł���B

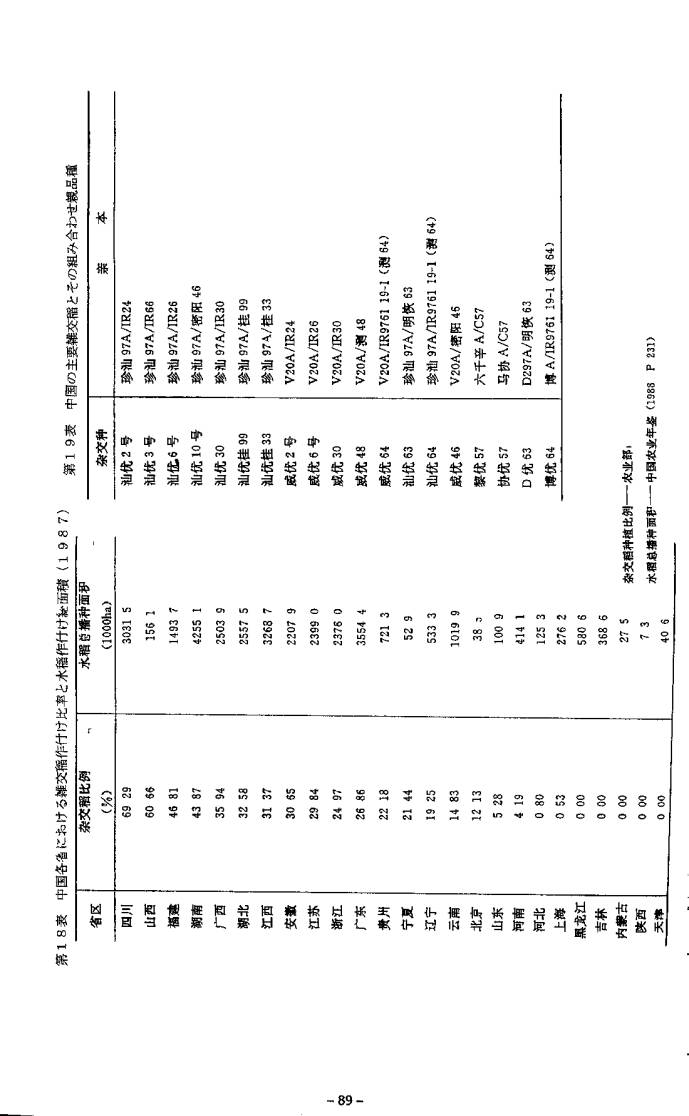

�@�����̎l��A�R���A�����A�Γ�A�L���̏��Ȃɂ����Ă͎G�𐅈�̍�t���䗦�������A�k���̏��Ȃł͍�t���䗦�̓[���ł���(��18�\)�B�G������y���Ă���n���ɂ����Ă��A�ꊄ���x�̑����͔F�߂�����̂̐H���ɗ��̂Œʏ��i��̐l�C�������B�����̎�v�ȎG����̑g�ݍ��킹���19�\�Ō���A�ԕ��e�̑����͂h�q�n�i��ł���B�h�q�n�i��̐H���͓���A�W�A�ɂ����Ă���ʂɕs�]�ł���B�Ȃ��s�]�ł���̂��A���̌�����^���ɒNj���������͕s�w�ɂ��Ēm��Ȃ��B

�@��17�\�ɂ́A�����I����(2001�`2005�N)�ł̖ڕW�������f���Ă���B���L��������30���ȏ���̃��x���A�b�v���������悤�Ƃ����ӋC���݂ł���B�ō����ʂɂ�����1200�s���^����(���ĒP��960�s�^10��)������_���Ă��邪�A����͎����\�Ȑ����ł���B���̒i�K�ł͎G����̖����͂قƂ�ǏI���悤�Ɍ�����B

�ڕW�����������\�ȍō����ʂɂ����āA����ɓ��B����Z�p���ӂ֊g�債�Ă����Ƃ������Y����̏퓹�ł���B���̏ꍇ�A�����n�L�^�ɏd��ȊS���W�܂�B

�@��.�_��Ȃɂ������̑����n����@

�@�앨�w�҂̂Ȃ��ɂ́A�I�[�X�g�����A��G�W�v�g�ł̐�����̎匴�����A���n�̓��˗ʂ̑����ɋ��߂�l������B����Q���̌������ɂ���Ď��ʂł���Y�������͐��Y�����̂�����A�Q���̌��`�������W����������ΒP���ɏ�L�̍l���͎x���ł��邾�낤�B�����A���˂����قǑ����Ȃ����ɂ����Ă��L�^�I�ȑ����n���グ������������B������_���Ӗ��ŁA��̑����n����(���L�Q��)����Љ�Ă������B

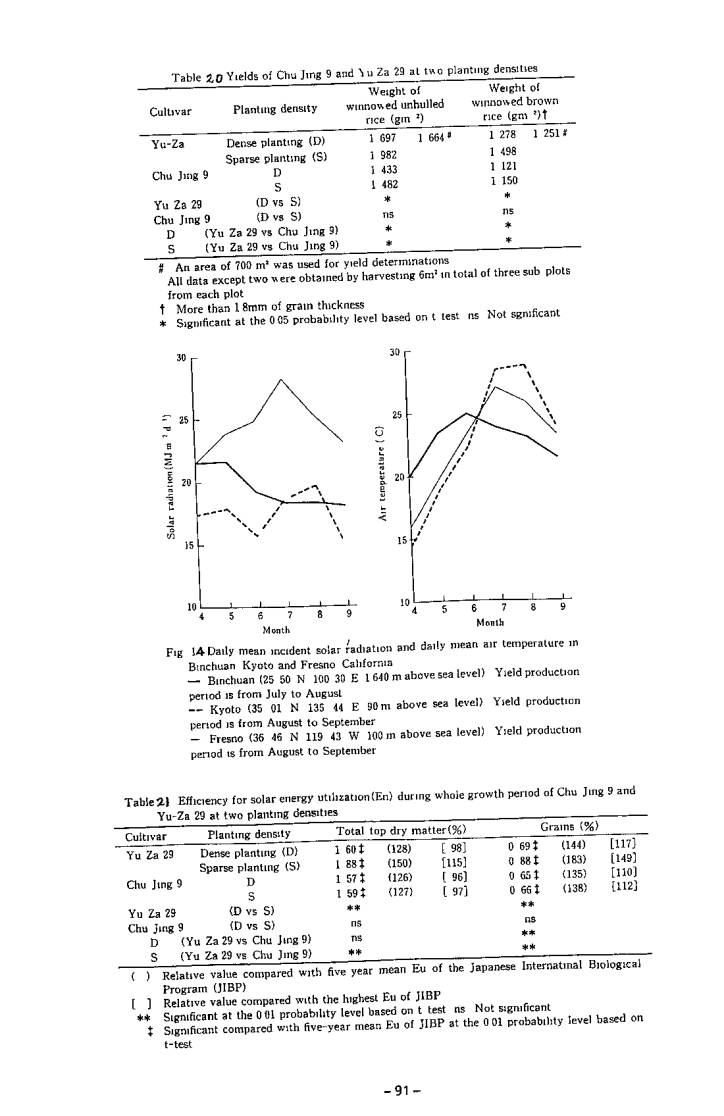

�@�m���L�n�F����a)�@��).Table 20,21. Fig. 14�͂�)���A��15�C16�}�A��A22�`29�\�͂�)�����p�����B

�@��ꎖ��

a)�V�썂�v��A�����_��Ȃɂ����鐅����n�̎��ؓI�����B��1��A�W���|�j�J�n�C�u���b�h���C�X���G29���̑������B����I65�F16�`21(1996)�B��2��A�W���|�j�J�n�C�u���b�h���C�X���G29���̖����Y�B����I65�F22�`29(1996)�B

�@�@b)�V�썂�v�F�_�k�̋Z�p�ƕ���(19)67�`91.

�@���F1998�N��Dr. Yang Huiji(�����_�Ƒ�{)���_��ȂŎ��{�B�ڍׂ͑�31�\�̋r���ɋL�ڂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�M����ɑ��鐅��̑����n����������O�ŏE���Ă����A���Ȃ�̎��Ⴊ�W�܂�ł��낤�B�����A���̑����͎��ʐ����̗��_�I������^����Ƃ���͔̍|�@�̏ڍׁA�����Ď��ʍ\���v�f�Ȃǂ����L����Ă��炸�A�܂��Ċ��v�f�ƂȂ�Ƃ܂������s���Ȃ��̂������B�C���h�̃}�n���V���g���B�ɂ�����C���f�B�J��17.77�g���^�����C�����_��Ȃł�15.37�g���^�����Ȃǂ̖����ʂ͓��Y���ł̌����L�^�Ƃ��ĔF�m����Ă���悤�ł���B�������A�����̐����ߒ�����͂��悤�Ƃ��Ă��肪����ƂȂ�����ł��Ȃ��B�@

�@�����ŏЉ���̂悤�Ɏ��ʂƎ��ʍ\���v�f���������ꂽ���т͉�X�ɂƂ��ċM�d�ł���B

�m��ꎖ��n�C�A�]�h�Ȃł̃n�C�u���b�h���C�X�Ɠ��{�i�퐅��̔�r

�@�V�쎁���܂߂Čܖ��̓��{�l�����҂́A1994�N�ɉ_��Ȃő����n��ړI�Ƃ����͔|�������s���ATable 20�ɂ��������L�^�I��.19.82ton/ha�Ƃ��������n���グ���B���̏ꏊ�̈����Ԃ̓��˗ʂ�Fig. 14�ł݂�ƁA����̓J���t�H���j�A�B��Fresno�̂悤�ɖL���ȓ��˂ł͂Ȃ��A���s������⑽�����x�ł���B�����Ԃ̌����ϋC���͐��珉���ŋ��s���������A����ł͒Ⴂ�X���ɂ���B

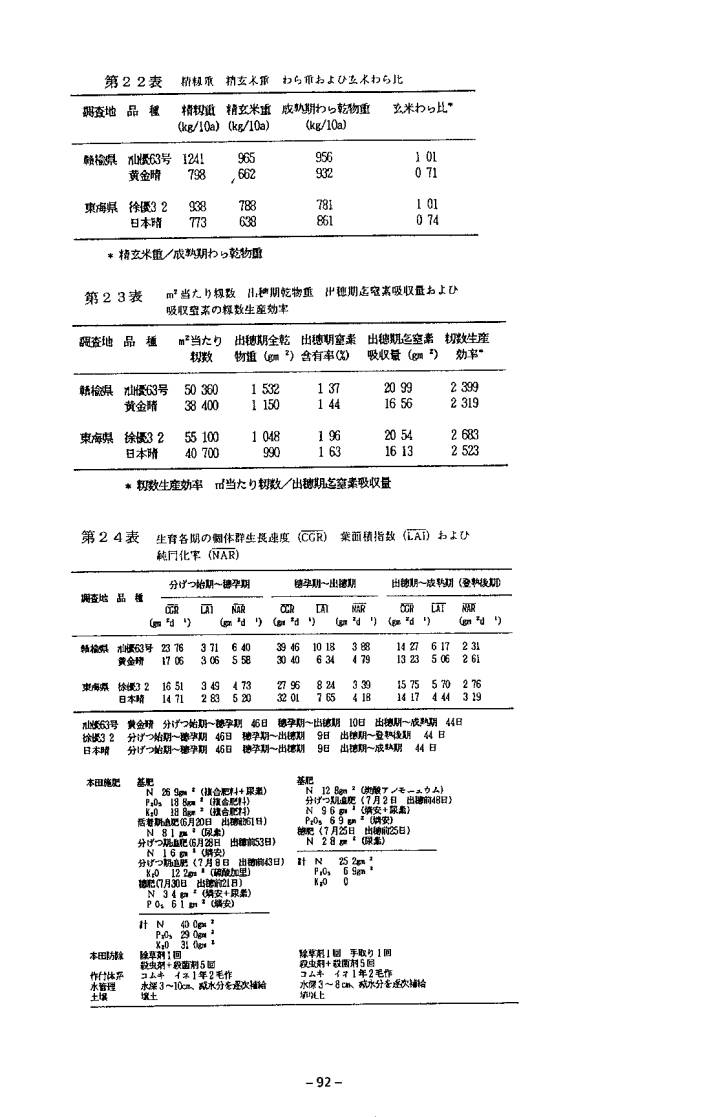

�@�S������ԂɎ����˗ʂ̗��p����(�������ō앨�Ɏ�荞�܂ꂽ�G�l���M�[)�́ATable 21�̂Ƃ���ő�l1.88���ł����āA��ʂ̍앨�Q���Ȃ݂Ŏ�藧�ĂČ����قǂ̍����l�ł͂Ȃ��B���̂悤�Ȃ킪���ɋ߂����y�̉��ł̋L�^�I�ȑ����n��ɂ��āA���̐����ߒ�����͂��đ������x�z����v�������A���ꂪ�����ł����������������Ȃ�A�ǂ��ł��Č����\�Ȑ����̂悤�Ɏv����̂ł���B�������Ȃ���A�����n���グ�������n��ł��N�x��ς��Ď������s���ƁA�K�����������n���グ��Ƃ͌���Ȃ��B���Ƃ��A�]�h�ȘA�_�`�s�Ŗ�����14.44�g���^������1983�N�ɂ������B�����͒��]�A���͂̓x�d�Ȃ�×��ɂ���Č`�����ꂽ�엀�ȉ��ϒn�тł����č]�h�ȓ��ł��L���Ȑ���̑����n�тł���B�M�҂����̎s�������ďH�ɖK�₵�āA�C�l�̏n��p��y����ώ@���A����Ɉ��u�����˗����ꂽ���Ƃ�����B

�@��24�\�̋r���ɏڂ����L�ڂ��Ă��邪�A1991�N�ɘA�_�`�s�ɑ������̌��œV�썂�v���͒��������҂ƂƂ��Ƀn�C�u���b�h���C�X�Ɠ��{�i�퐅��Ƃ�p���đ����n�������s�����B�����ł́A���{�i�퐅��̓������n�C�u���b�h���C�X�Ɣ�r����Ӗ��Ńf�[�^�|�������ɍ̑������B

�@���F�D�G63����Indica �~ Indica �̎G���1��B���D3�|2�� Japonica �~ Japonica�̎G���1��B��24�\�r���{�c�{��̉E���͓��C���C������Ganyu���B

�@�܂��A10a�����茺�Ď��ʂ��22�\�ł݂�ƁA���{�i���638�`662�s�ł��邪�A���D63����965�s��1�g���ɔ����Ă���B���̃n�C�u���b�h�����{�i��Ƒ傫���u�����ď����Ă���͇̂u����������A�o��������d�ł���B�܂��A�o����Ԃł̒��f�z���ʂ����n�C�u���b�h�̕��������B�����̑����͏o��܂ł̒��f�z���ʂ̑����ɋA���邱�Ƃ��o����B�Q���������ʂ̑����f����̌Q�������x(�b�f�q)�͓o�n���Ԃł͊e�i��Ƃ��卷���Ȃ����A���D63���͕��݊�~�o����ɇu������1����39.46g�Ƃ����������傫�Ȓl�������Ă���̂����ڂ����(��24�\)�B�������Ȃ���A�o�n���Ԃɂ�����CGR��13�`16���x�Ɍ������Ă���B���̓_�A�_��̋L�^�I�ȑ����n�ł�25�`28�Ƒ傫�Ȓl��ۂ��Ă���B��n���̊������Y�\�͂ő傫���قȂ�̂ł���B

�@���D63���̑����̌������ꌾ�ł����A�����𑽂��m�ۂ������ƂƁA�o����̃����d���d���A�����ɕ�Ɉڍs�\�ȒY�����������������邱�Ƃ��ł����B���̒~�ϒY���������o�n�ɍv�������䗦�͟��D63����38.5%���{�����12.6%�ł������B�s�t�̒~�ϒY�������̍v���������̈�v���ł���Ƃ����͉̂_��Ȃł̑����n����ɂ���Ă������ꂽ�B

�@�n�C�u���b�h���C�X�̓����́A���̋z���@�\����������Ă��邱�Ƃł���B���̌��ۂ͎G�틭�����ۂ̈�f�ʂƂ��čL�����̍앨�ɂ��݂���B�Ƃ������G����́A�b�������̂������ł����Ă��̊��蒼�a�̑���������������B���ꂪ�����ɗ{���z�����s���̂ŁA1��ɒ��������������Ȃ�B�b�ׂ̍��C�l�ł̑����n�͕s�\���B

�@�͔|�@�Ƃ��Ē��ڂ��ׂ��́AGanyu���Œ��f�{�p�ʂ�40�s�Ƒ����_�ł���(��24�\�r���Q��)�B���쒂�f�͂����đ����Ȃ����l��̒��f�ǔ�ō��v�ʂ��������B�L�@��ʂ��ȗ������`�b�\�̑����{�́A���{�̂u�����_�C�i���Бq��(��25�})�̓Q��ł���Ǝv����B�܂��A������1��ƎE���E�ۍ�5��̔_��U�z�����S�ɂ킪���̈��Ɨގ����Ă���B

�@�����̃n�C�u���b�h���C�X�́A�P�ʖʐϓ���������̊l���̓_�ł킪���i���菟���Ă���A����ȕ����������������A���ꂼ��ɖ��𑽂�������B���̓����͉����ȍ��n�̒��f�z���͂Ŏx������Ă���(��23�\)�B���Ȃ݂ɁA��22�\�̏ڍׂ𐔎��Ŏ����Ύ��̂Ƃ���ł���B1�������120���ȏ㒅���āA����炪�����Ă��|��Ȃ���ł��邩���قnjs����v�ł��邩���z���ł��悤�B����Ɗr�ׂāA�������A���{���͌��݂̓��{����̒��ł̓^�t�ȕi�킾���A�G����Ɗr�ׂ�Ƃ܂�łЎ�ȉԂł���B

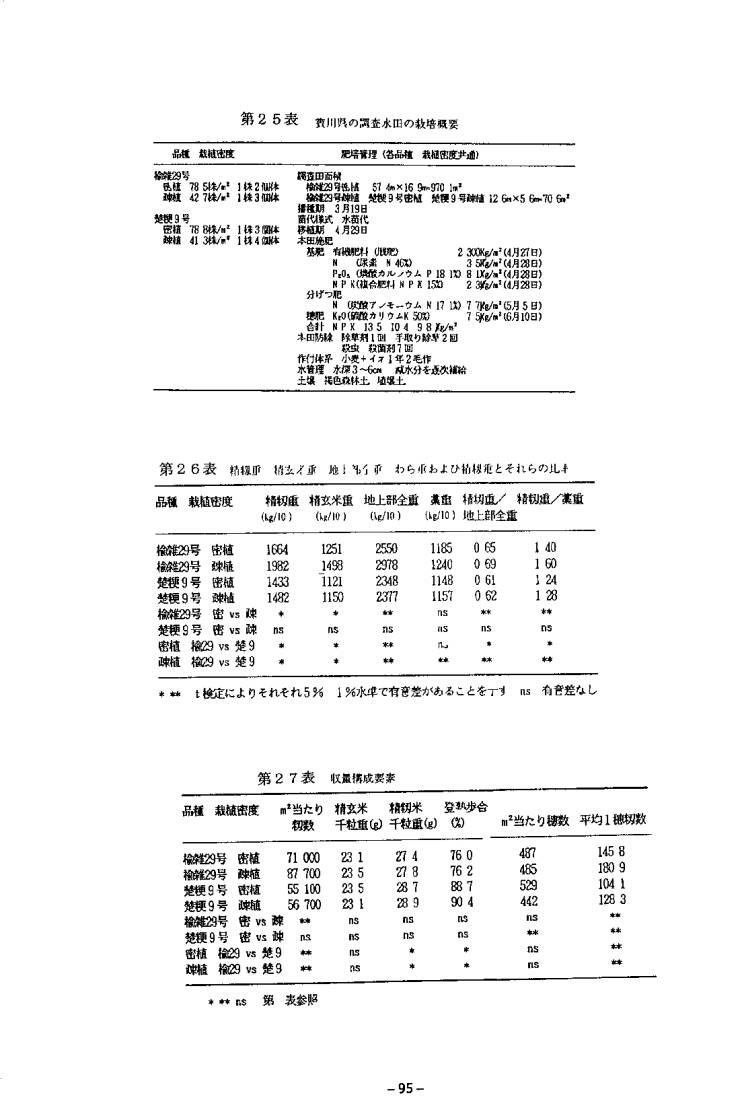

�@�@�@�@�@�@�@�@Shan You 63 Xu You 3-2 �������@�@�@�@���{��

�䐔�^�u�@�@�@�@50,360 55,100 38,400 37,300

1������@ 139.5 124.1 76.8 82.8�@�@

�@���A�_��Ȃɂ�����W���|�j�J�^�G����E���G29���̑����L�^

�@���ɏq�ׂ��Ƃ���V�썂�v������{�l5���́A1994�N�ɒ����_��Ȃɂ����đ�25�\�Ɍf�������e�̎��������{�����B�����ł͌����10a������ɉX��2.3�g����^���A���w��ʂƂ��Ă͎O�v�f�A�m�F13.5�A�o�F10.4�A�j�F9.8(�s�^10��)�ƁA�قړ��{�ł̑����f����ɗ^�����ɉ߂��Ȃ������B���̌��ʂ͑�26�`29�\�Ŏ������B

�@�ō����ʂ͞��G29���A�a�A��(41.3���^�u�œ��{�̖�2�{)�ŁA����10�������茺�Ċ��Z1498�s�̎��n���グ���̂ł���(��26�\)�B�u������䐔485�{�B��������8��7700�Ƌ��ٓI�ȑ������B���ψ������͂���܂�180.9�Ƃ��������ł���(��27�\)�B���̂悤�Ȑ���Ŏ��ʂ�����������͓̂o�n�����ł��邪�A�����76.2���Ƃ܂��܂��̒l�ŁA�o�n���ł̊������Y�̑�������Ă���B

�@���{�̑����n�����̏ꍇ�A�u������䐔��500�{���Ă邱�Ƃ͂����ē���͂Ȃ��B���͈�������100���ȏ�Ƃ��邱�Ƃł���B��̓�v�f�̐ςł���u�����������5�����̂Ƃ��A����80��(�o�n����)��23�����̌��Ă�����A���ʂ�920�s�ƂȂ�̂����A�����͂���ȂɊÂ��Ȃ��]�h�Ȃł̓��{�i��͖���4����(��23�\)�œo�n77.2%�A����638�s�ł���B

�@�����ŁA�Q���������ɂ��o�n���Ԃ̑��z�G�l���M�[�Œ�������݂�ƁA�����0.88%�ł����Ď�藧�Ăč����l�ł͂Ȃ�(��28�\)�B�܂�o�n���Ԃ̌��������x�������āA���̂��߂ɑ����̊��������Y���ꂽ�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B��Ȃ��������s���āA���̕�ɂ�������̖�����(��27�\�A��15�})�A�Ƃ������}�Ƃ������鐶��o�߂����A������x������ɂ͏o����܂łɑ�R�̒��f���z�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�(��16�})�B�Ƃ���ŁA�o����܂łɑ�R�̒��f���z���Γ��R�̂��ƂȂ���n�㕔���ɖ��ėt�ʐώw���������Ȃ�B��16�}Ys, Yd�قǂ�20�����z�����f�z���ʂ��Ɨt�ʐώw���́A�䂤��10���邾�낤(�Ö� �u�C�i�쑽���n�_�v)�B���̂Ƃ��펯�I�ɍl����A�o�n���Ԃ̊������Y���x���ɓx�Ɉ�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ������O��������̂ł���B

�@�O�ꂵ�Ė��Ƃ��Ă��������̂́A��X�̏펯�ł͉ߔɖƂ����Ă���t�ʐώw��10�̒i�K�ł̐���̊������Y�ʂł���B��24�\�̍]�h�Ȃ�40g�������b�f�q���グ���͎̂��ɗt�ʐώw��10.18�ł������B�_��̏ꍇ10a������2978�s�Ǝ���3�g���ɋ߂��������Y�ʂł���B(�]�h�Ȃ̏ꍇ�A2500�s���x�ł��낤�B)

�@�S�������Y�ʂ������Ȃ�Ȃ�قǎ��ʂ͑�����B���̓��e�́A��26�\������킩��Ƃ���A�����d�̍��͋�Ԃŏ��Ȃ������d�ɍ������邽�߂ɗ��҂̘a�ł���S�������Y�ʂɍ���������̂ł���B���d�����肷��o�n���Ԃ̊������Y�A����̎x�z�v�������炩�ɂȂ��蒴�����n�̊j�S�ɔ��邱�Ƃ��o����̂����A�c�O�Ȃ���V�싳����̐��тł͂���������Ă���B���ЂƂ��w�E���Ă��������̂́A�_��ł͔̍|�ł͑�25�\�̂Ƃ���ɏ�����1��A�E�ہE�E���U�z7��|�Ǘ��ɉ�����Ă��邱�Ƃł���B����𑽎��n�����ɂ͕K�{�̏����ƍl����ׂ��ł��낤���B���̌����͍���̑�ۑ�ł���B

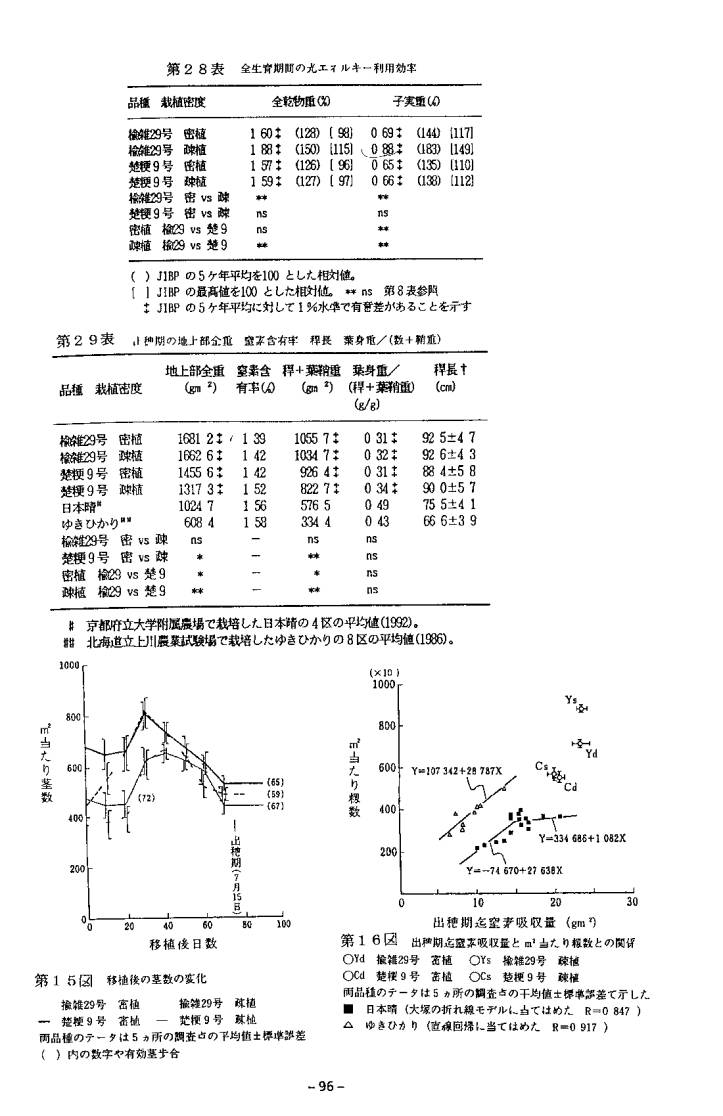

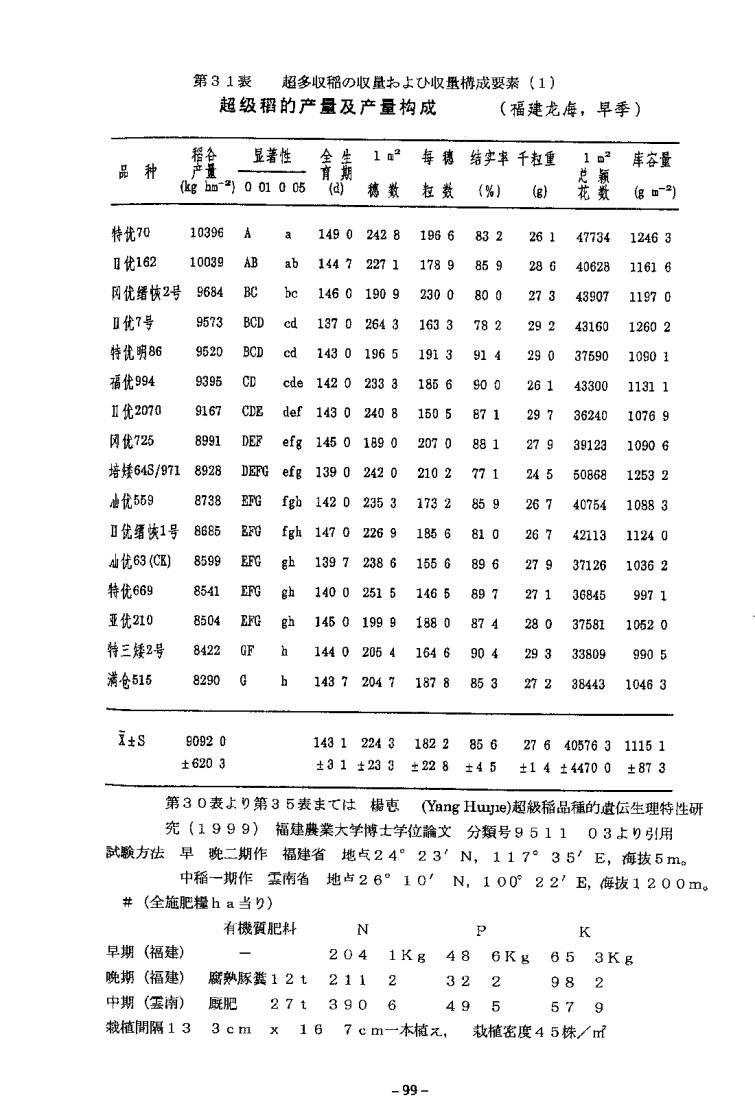

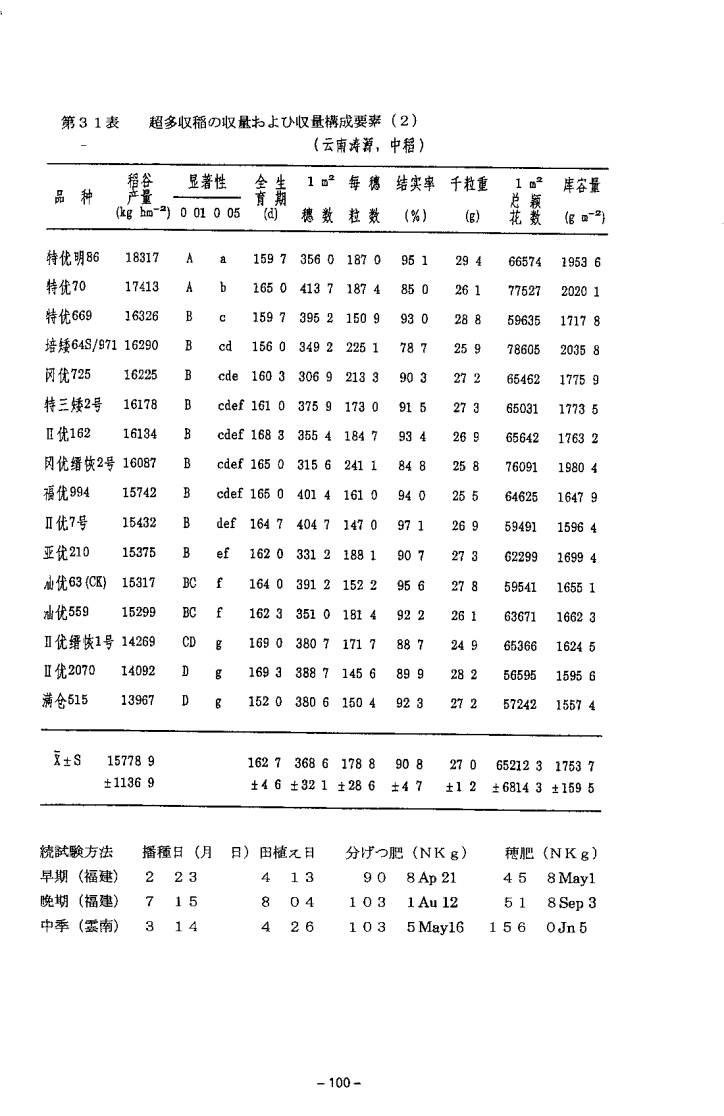

�m���n�_��Ȃɂ����鑽���n����̐������( Dr. Yang Huiji �̘_�����)

�@�{�����͑�31�\�r���ɂ����n�_��1998�N�ɗk���m�ɂ���Ď��{���ꂽ�B��͊C��5��(����)�̒n�_�A���͊C��1200��(�_��)�̒n�_�ł���B���������i��͑�30�\�̎G����14�A��K��2�i��ŁA�{��͑�31�\(1)�r���ɂ���Ƃ�����{�̏ꍇ�̖�2�`3�{�ʂł���B

�@�փN�^�[������������ʂ͎��ʏ��ʂɂ��������āA��31(1�C2)�\�Ɏ����Ă���B�ȕւɘb��i�߂邽�߂ɖ{���_�ł͎��ʏ���1�`4���Ɖ_��Ŕ�r���Ă��������B

�@�C�ݕ��̕����ł̖����ʂ�10�g�����O�ł��邪�A�����R�x���̉_��ł�16�`18�g���̍������ł���B����͓V�싳����19�g���ɂ͋y�ʂ��A�����ł��ō������Ƀ����N����悤�B

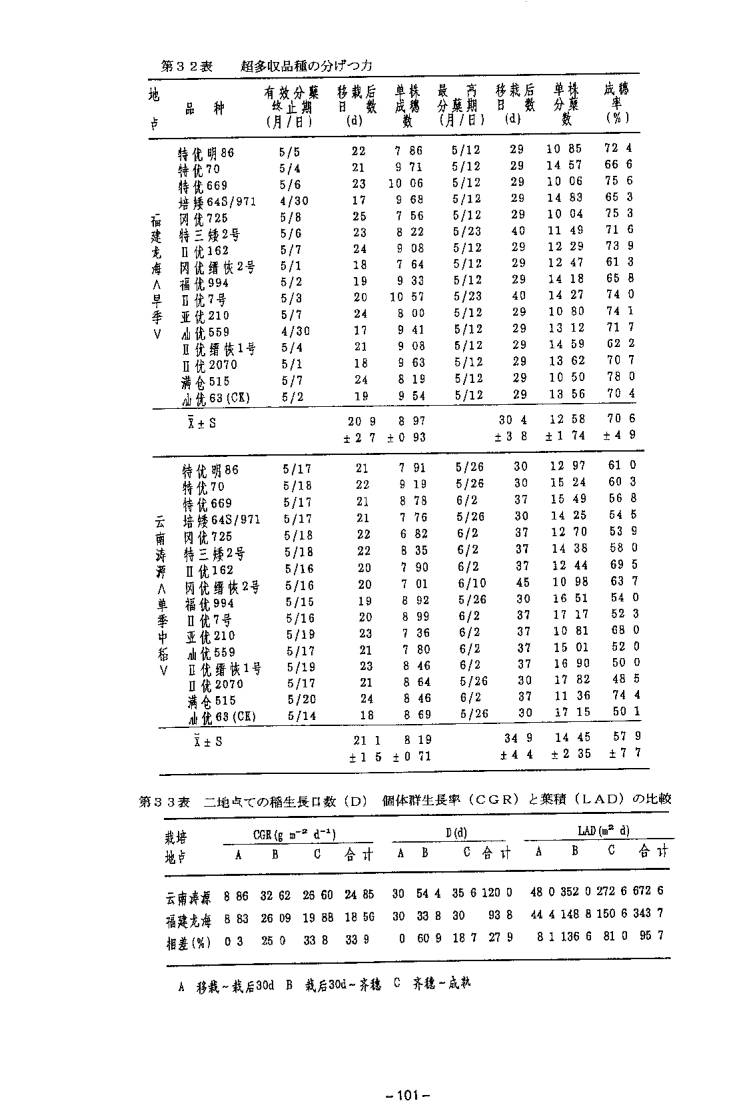

�@���āA���ʍ\���v�f�̂����䐔�́A����189�`264�ł���̂ɑ��A�_�삪307�`414�Ɗi�i�ɑ����B1������ɂ͑卷���Ȃ����䐔�ɍ������邽�߂ɁA�u����������͉_�삪5��9��`7��8��ƕ�����4�����傫�������Ă���B���̓_���A�܂����ʍ������߂��͕̂䐔�̌`���ߒ��ł���Ǝv��ꂪ�������A���ۂɂ�����32�\����݂�Η��n��ő卷�͂Ȃ��A��Ɏw�E�����䐔���͎�ɍ͐A���x(�����F20�~20cm,�@1�{�A��25���^�u�B�_��F13.3�~16.7cm,1�{�A��45���^�u)�̍����炫�����̂ł���B

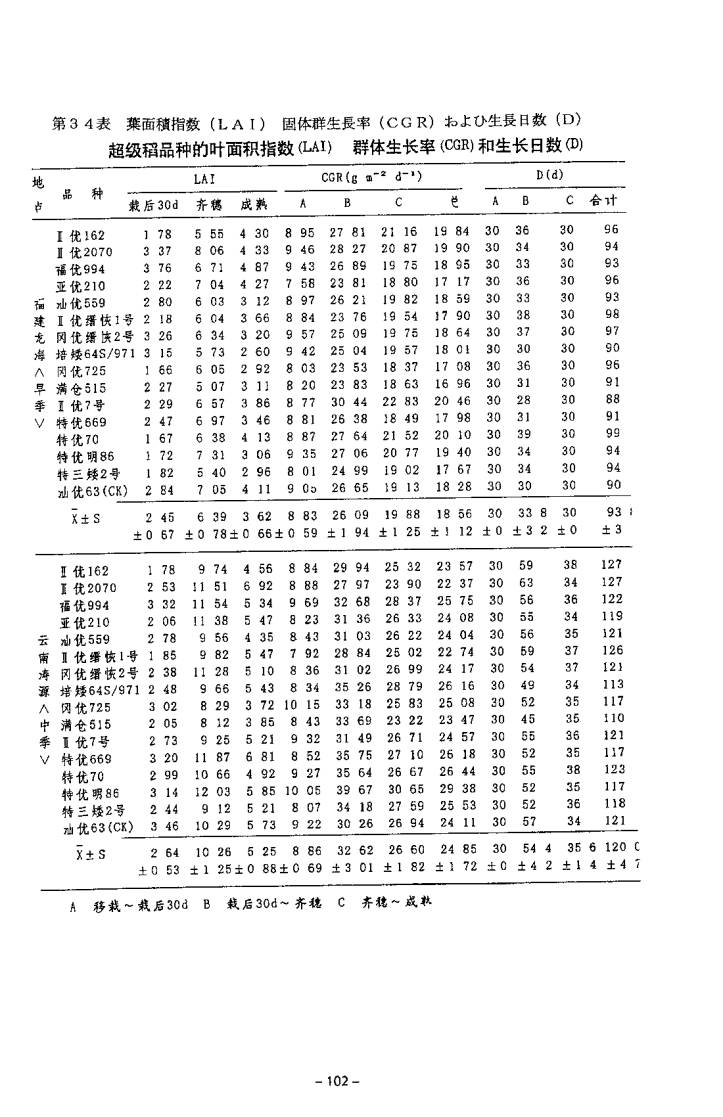

�@�Ƃ���ŁA�u������7�����̖������点��ɂ͔���ȒY�������̐��Y��K�v�Ƃ���B�k�@���m�́A������͖@�ɂ���ĕ����Ɖ_��Ƃ̊Ԃ̎��ʍ��𖾂炩�ɂ����B�����ċ�̓I�Ȍ��ʂ��33�\�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B���Ȃ킿�A�o�n����(�b)�̌̌Q�̊������Y���x(�b�f�q)�́A����19.9�ɑ��ĉ_�삪26.6�Ɗi�i�ɍ����B�܂��A���璆��(�c�A��30��~�䑵��)�̂b�f�q�ɂ����Ă��_�삪�������A���4�Ԃ܂ł̂b�f�q��30�����O�ł���B���̏ڍׂȐ����͑�34�\�ɂ���B

�@��ʂ�C�f�q�́A�t�ʐώw��(�k�`�h)�������Ȃ�ƈ�����������X���ɂ���B�ő�k�`�h�ƍl������䑵���̂�����34�\�̏��4�i��ɂ��Č���ƁA������5.55~8.06�ł��邪�A�_��ł�9.74~11.54�Ƌɂ߂đ傫�Ȑ��l���Ƃ��Ă���B�킪���ł͍œK�k�`�h��7���x�ł���Ƃ��鐬�т������B�J��Ԃ����A���̓��{�̏펯���قǂ̑傫�ȗt�ʐώw���ł���B

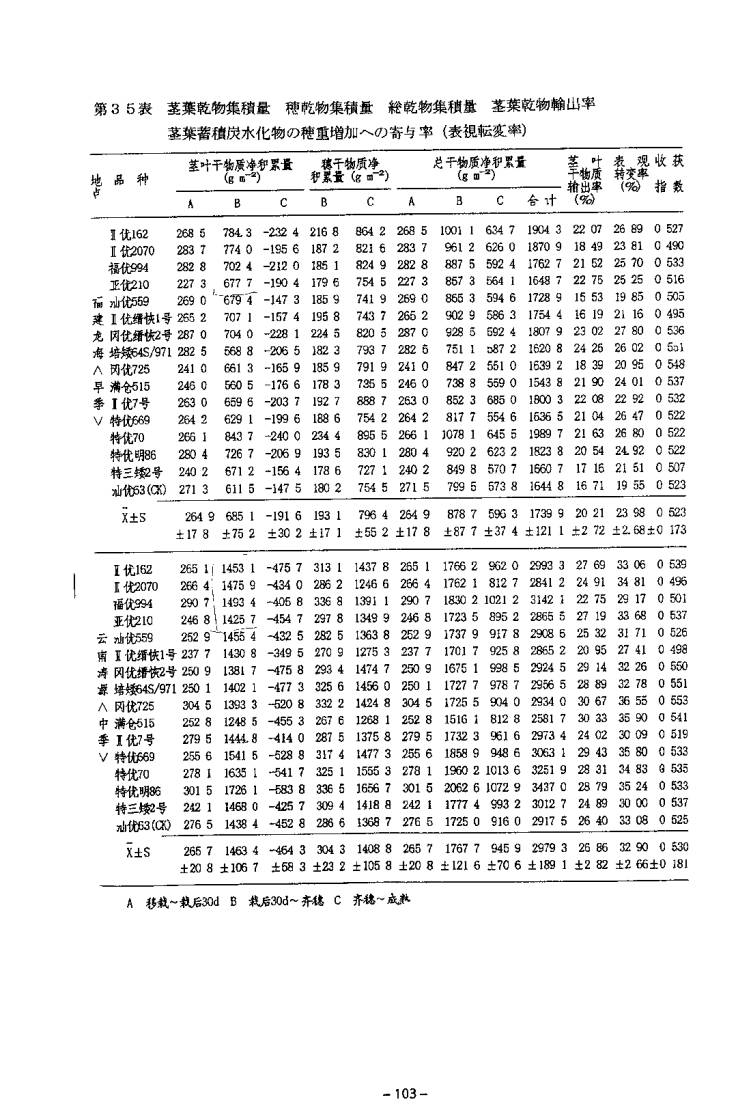

�@�ł����ڂɒl����̂́A���璆���ɂ�����s�t�d(�����W�ϗ�)���_��ł͒������d���Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A�����ł�678~784g�ł���̂ɁA�_���1426~1493g�Ƃ���2�{�ɋ߂��d����(��35�\)�B���̌s�t�d�̂����ŁA����Ɋ܂܂��]���\�ȒY����������Ɉڍs���āA���̖����ɍv������̂ł���B�v�������35�\�ł͌s�t�����A�o�����Ƃ��ĕ\�����Ă���B���̒l�ł͗��n�_�Ԃł͑卷�͂Ȃ��A��Ȃ���_�삪�����l���Ƃ�B�������A�s�t�d�ʼn_�삪�ق�2�{�ł���̂ŁA�A�o�ʂ�2�{�ȏ�ƂȂ�A���̕���������������傷�邱�ƂƂȂ�B���ꂪ�ɖΓx�̍����䑵����������n�����ɂ������d�������x���Ă���ƍl������B

�@�_��ɂ����ċL�^�I�ȑ������������v�f���A�M�҂̗����ɏ]���ė���Ǝ��̂Ƃ���ł���B�@�@

�@ �u������7�����ɒB��������m�ۂł����B

�A �o�n���Ԃ�26���^�u�^�����̍����������Y���x��ێ��ł����B

�B �䑵���̗t�ʐώw����11�ɂ��B����قǂ̌s�t�d�������A����ɓ]���\�ȒY��������L�x�ɊܗL���Ă����B

�C �䑵�����̌s�t���̓]���\�ȒY�������̍v�����́A��d��������30���ɂ��y�ԁB����͌s�t�̌`���ɕK�v�Ȋ������Y����݊��̑��������ɒB���ł������炾�B

�@

�@

�ȏ�̂ق��ɂ�����o�n���Ԃ̒����̖�肪����̂����A����ɂ��Ă̏ڂ����_�q�@�@

�͎����̌��_�����ŕM�҂̈ӌ��Ƃ��ĊJ�������B

�@5�A���{�i��̖����������߂ā|痂����Ƒ��l���Ŗ�����|

�@��.�Ў�ȓ��{�i��ɖ����͂��邩

�@�C�O�̃C���f�B�J�n�тœ��{�i�퐅��ɐڂ��Ă݂�ƁA�܂������ɂ����đ�_�ɉ��ǂ��ꂽ�ŋ߂̑����n�p�W���|�j�J�i��ɐڂ��Ă݂�ƁA��X�͔S��тɕ\������Ƃ���̗ǐH������Nj��������܂�A�̐S�̃C�l���̂��̂�Ǝ�ɂ��Ă��܂������Ƃ�����Ƃ����قǎv���m�炳�ꂽ�̂ł���B����ɂ����A�ǐH�������i�킵���ᒆ�ɂȂ����݂̃C�i�삪���{�_�Ƃ̖�����D���Ă���悤�Ɏv����̂ł���B

�@�����ɕM�Ҏ��g�Ȃ���A����|���������ϔO�ɂƂ���āA���{�i��̂Ўコ�������C�l�{���̓����ƐM���A������펯�����Ă����̂ł������B���܂ɂ��Ďv���A�����Ƒ������{�i��̎�_�ɋC�Â��ׂ��ł������B�@

�@���̂��ƂƊ֘A���ď��߂ɁA���{�̐�����Ƃ̗ǐS����b�Ƃ��ăR�V�q�J���̐��݂̐e�Ƃ����Ă���Ζn�c��Y���̒k�b���Љ���Ă������������B�M�҂�����������Z�p�𗬒c(�Љ�}���S��c�m�̈���)�̒c�����߂����̂��Ƃł���B�ꏊ�͒����l��Ȑ��s�s�̃z�e���̈ꎺ�ł���B�u���܃R�V�q�J�����ǐH���Ƃ������Ƃŋr���𗁂тĂ����B�������A����͎������Ђ˂��ꂽ�S���̂Ƃ��Ɉ琬�������̂ŁA���̂Ƃ��̐S�����f���Ă��Ă܂Ƃ��ȃC�l�ł͂Ȃ��B�����n�Ƃ����т̌���ɔ���������āA�����p�ɔ������Ă����������킵���̂��B�������A���͓V�C�������ƃC���`�a���C�ɂȂ�A���������Ɠ|��͂��ʂ��ƐS�z�Ŗ��������������Ȃ��B�_�Ƃ̕��X�ɂ����f�������Đ\����Ȃ��v���Ă���B�v�ƁA���݂��ݕM�҂ɏq�����ꂽ�B�搶�̏����Ȃ��l���Ƌ��ɂ��̌��t�����܂��ɖY��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Ђ˂��ꂽ�S���ɂȂ�ꂽ�o�܂����˂ΐΖn�搶�̐^���ȋC�������`���Ȃ��̂����A����͂����Ă����ł͕����Ă����B

�@�R�V�q�J�������y���͂��߂������́A�ʖ����R�P�q�J���ƌ���ꂽ���炢�|��₷�������B���̌�A���̕i��ɐl�C���W�����ăC�i��ʐς̑傫�Ȋ��������߂Ă���Ǝ���ɓ|���͉e����߂Ă����B���̑���A�������̃R�V�q�J���͓|��Ȃ��A�Ȃǂ̂��킳���L�܂����B�e���̃R�V�q�J�����W�߂Ĉ�ӏ��Ŕ�r�͔|������Ă��錻����������A�Ȃ�قǑ��䂩��o����܂ł�����Ă���B���R�H���������Ɉ���Ă��邾�낤�B�Ă̎���ɊW���Ă�����Ȃ�A����ȕ����肫�������R�̔閧��\�����Ă�̂͑�l���Ȃ��Ǝv���邾�낤�B���A���{�̐���ƃC�i��̂�������l�����ł͌����Č��߂����ɂ͂ł��Ȃ������ł���B

�@�b��{�ɖ߂��āA�C�O�ō͔|����Ă�����{�i�퐅��̐Ǝ㐫�����ɗ��Ă������B

�C�A ���d���͔|�̏ꍇ�ɓ��ɓ|�����₷���B����͒n�ې߂��甭���������������Ďx�����̖������͂����Ȃ����炾�B

���A �[���͔|�𑱂���ƕ���������������͎����Ă��܂��B�����͎�������������卪�̔j���ʋC�g�D�ɍ��������Z�����Đ��シ��B���̂��߁A�������A�Ԓf��K�{�����ƂȂ�B

�n�A �b���ׂ��ċ��x������Ȃ��B�Ƃ����b����ׂ����甭�����鍪�̒��a���������Ȃ�A���̕����I���x���s������B���I���ɍۂ��āA�������������������Ɋ���c��������ʂ��ƁA���̒�R�͂̑召�ō��̋����𑍍��I�ɒm�邱�Ƃ��ł���B

�j�A ��{�I���b���ׂ��̂������̍����ŁA�o��O�ɂ͗t���������Ď���Ԑ��̂悢�Q���ł��A��̖�����������Ńg�b�v�ɉd��������ƌs���p�Ȃ��ėt���d�Ȃ荇���C����Ԑ����ɒ[�Ɉ����Ȃ�B

�z�A ���ɒ������������Ȃ��B�ׂ��b�̃C�l�őϓ|���������߂邽�߂ɑ����Ⴍ�������ʂł���B�b��������������Ŏ���Ԑ�(���ɓo�n��)�̉��P��}��B

�@�����n�ւ̓���������C�i��́A�Ȃ�Ƃ����Ă��ϑ��ł���B�܂����ʐ����������グ�A�����ŕi�������P����̂��앨���Y�̖{���݂�ׂ��p���Ǝv���B

�@��.�����ɂ��Č�����邩�|�i����ǂ̕�����͍�����|�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�C�A�����s�Ƒ傫�ȕ䂪����������������

�@�͔|�C�l�̂����T�`�o�ɑ�����i��Q�́A��z�̓�Փx(�G�����̖���)���C���f�B�J�A�W���o�j�J�A�W���|�j�J��3�O���[�v�ɕ������Ă��邱�Ƃ͖`���Ŏw�E�����B����͋�X���{�l�����҂��L���A�W�A�̃C�l����z���Ĕ��������e�a���Ɋ�Â��Ă���B��̍��ɂ������ăC�l����ƁA�܂��ʂ̕\�����Ƃ��邱�Ƃ�����B���Ƃ��A�C���h�̃C�l���͔|�����ł킯��Ɠ����C���f�B�J�ł��A�{���A�A�E�X�A�A�}���Ƌ�ʂ����(��17�}�Q��)�B�܂��C���f�B�J�ɂ̓`���[������B�l�p�[���ƒ����q�}�����ɂ͔���ԂŃh�����d�����č͔|����geya�C�l�A�ƒI�c�Ŏ�p���������X������puya�C�l������B�͔|��̕�����Œ��ڂ����̂̓q�}����(�V�b�L���ƃ_�[�W����)�̃C�l�ŁA����͑��̑S�Ă̐��Ԍ^�Ɠ����x�̖���(64�`65��)�����邱�Ƃi�r���Y��(1967)������(��18�}�A���A���̐}�̃u���[�̓W���o�j�J)�B������͔|�C�l�̋N���͎R�x�n�тł���Ƃ��鍪����^�����̂ł���B�@

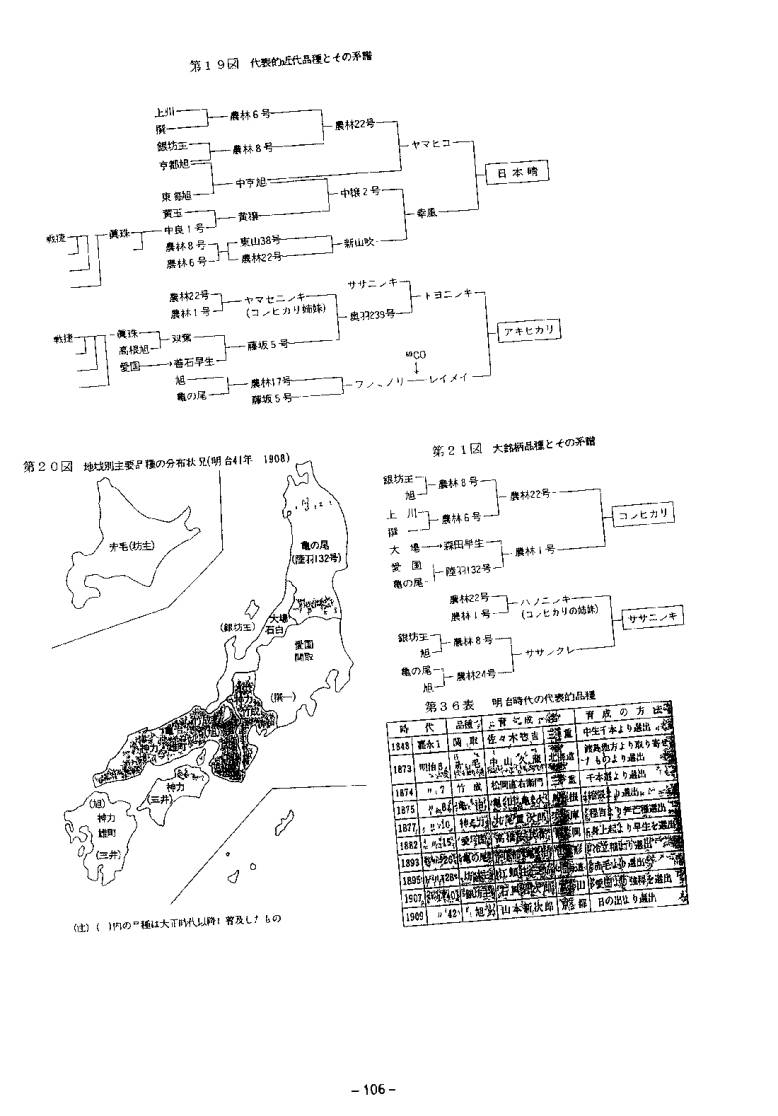

�@�C���h�⒆���̂悤�Ƀq�}�����R�n�ɋ߂��嗤�Ɉʒu����A�����̐��Ԍ^�̕����𑣂�����A�܂������������Ԍ^��蕡����I������]�n���������B�킪���ɂ����l�Ȑ��Ԍ^�݂̍������Ƃ͔_���̋L�^�Ɏc���Ă���B�������A����40�N��ɂ͑�20�}�̂悤�ɃW���|�j�J�݂̂��ו������āA����̎�v�n���i��Ƃ��č͔|����Ă����̂ł���B���̐}�ɏグ�����i�킪���݂̗L�͕i��̕�̂ƂȂ��č����ɋy��ł���̂��B

�@�R�V�q�J���A�T�T�j�V�L�Ƃ���������i�����\�I�ߑ�i����{�������19�A20�}�ŕ�����悤�Ɍ����͋ɂ߂ċ߂��e�ޕi��ł���B���ꂪ�����ƌ����̂ł͂Ȃ��B�����Ō��������͈̂�`�q�̕��z���������Ȃ�A���̌��ʂƂ��Č`���ɕ肪�łĂ���Ƃ������O�ł���B���ɖ����ĕi��́A�C�l�{���̍k��I痂������]���Ƃ��āA���т̐H���𒆐S�Ƃ����I�����Ȃ��ꂽ���̂ł����āA�C�l�̍k��I���_��_��ŃJ�o�[���Ă���B�@

�@�C�l�{����痂��������߂����߂ɂ́A�C�l�̐��Ԏ핪���̌��_�ɗ����Ԃ�A�L����`�q���W���|�j�J�ȊO�̃O���[�v���瓱�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɍ����������Ă���B����́A�������E�Ǖi���̗�����i����ǂ̖ڕW�Ƃ��ė��Ă��Ƃ��ɂ́A���{�i�킾���̌�z����ł͍���ƍl�����邩��ł���B

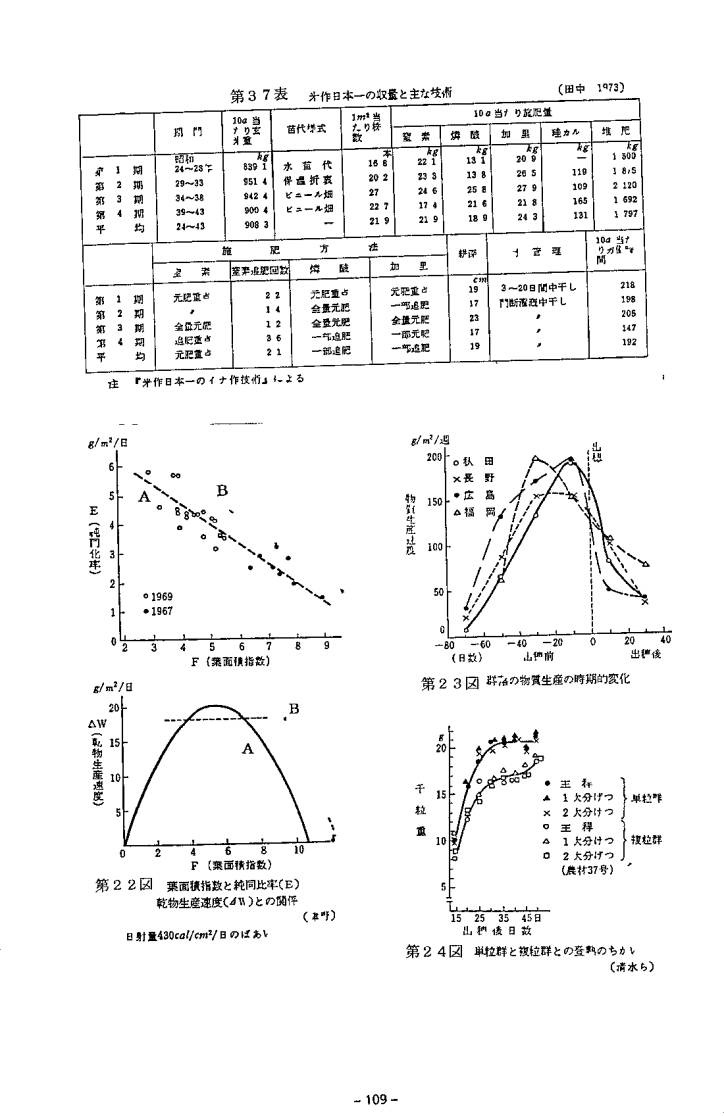

�@�H�Ɠ�̎��ォ��ė]��̎���Ɏ���Ԃ́A�Ă̑����n���_���̔O��ł������B����ꂽ�c���ꗱ�ł������̕Ă���肽���Ƃ����ӗ~���A�e�n�ɕĂ�����{��̖��l����ĂĂ����B��37�\�́A�c���@�������č���{��̋L�^�����{�N�x5�N����4���ɋ���āA�e���ڂϒl�Ƃ��Đ������ꂽ���̂ł���B�܂��A�e���̕��ϒP��(10��������)���݂�ƁA2��(���a29~33�N)���ō��ŁA951�s�ł���B�����ʂɊ��Z����ق�1200�s��Œ����_���1800�`1900�s�ɂ͉����y�Ȃ��B

�@���{�̑呝�Y����ɘr�������̐��s�_�Ƃ��S�͓����������ʂ�����ł���B���{�i��̎��ʌ��E���v���m�炳���f�[�^�[�ł͂Ȃ����B�͔|�Z�p�Ƃ��Ē��ڂ��ׂ��_�́A�ۉ��ܒ��c��ƊԒf���A�������̗̍p�ł���B�����āA�y����ɏd�_���������͔|�ł���̂ʼn��w�엿�̎{�p���ӊO�Ə��Ȃ��A�ǔ��1.4��Ƃ����܂ł�����d�_�̎{��̌n�ł���B

�@�č���{��ɎQ�������_�Ƃ́A�����^�u��5����͊m�ۂł��Ă����Ɛ���ł���B����Ɋr�ׂĉ_��Ȃ̑����n����ł͇u������̕䐔��400�{���O�ł���Ȃ���A������8����ł���B�V�싳���̐��тł͕䐔465�{��1�䗱��180.9��,�u���������8��8��߂��B���ϒ�����180�̕��z�����Ă݂悤(��27�A31�\)�B���̔���Ȗ����ꂼ����f���v��(�Y������)�ňȂ��ď[�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_��ł͓o�n���ɂ�����Y���������Y���x(���̌Q�������x�A�b�f�q)������26.6���^�u�^��(�T������186��)�ł��邱�Ƃ��33�\�Ō����B���{��4�n�_�ɂ����鐅��b�f�q�̎����I�ω����23�}�Ɏ������B���{�̏ꍇ�A�ō��l�����_��ɓ��������A��n���ɂȂ�Ƃ݂��߂Ȃقǂɒቺ���������B�����Ƃ��A600�s�قǂ̒P�����グ��ɂ͂���ŏ\���Ȃ̂ł���B

�@���݂̎��ʐ������ĉ���I�ȑ����n����������ɂ́A��n���ɂ�����Q���̒Y������(������)���Y���x(�b�f�q)�������グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邪�A�o�n���ɂ͂��łɐ���͐����I�ɘV�����ɂ���̂ŁA��s�݊��̂b�f�q�����߂Ă����K�v�����邱�Ƃ́A��33�\�Ƒ�23�}����w�E�ł���B

�@�Ƃ���ŁA�b�f�q�͗t�ʐώw��(�k�`�h)�Ə�������(�m�`�q�C�t�̒Y���������Y�\��)�̐ςŋ��܂�BCGR��傫������ɂ́ALAI�Ƃm�`�q�����ɑ�ɂ���悢�̂����A���ۂ͗��҂̊Ԃɂ͑�22�}��}�̂悤�Ȕ����W����������B���̌��ʁA�t�ʐώw���Ɗ������Y���x(�b�f�q)�Ƃ̊Ԃɂ́A���}���}�̔@���P�����Ȑ��Ŏ������W����������̂ł���B�������Ȑ��̒��_���œK�t�ʐώw���ƂȂ�A�ʏ킻�̒l�͓��{�i��ł�6�`7�ł���Ƃ���Ă���B

�@��22�}�̊W�ł́A�t�ʐώw����10����Ɗ������Y���x�̓[���ƂȂ�B�����h���ɂ́A�Q���\���̉��ǁ|�t����Ԃɋ߂Â���|�ɂ�葾�z�����Q�������ɂ܂ŗǂ��͂��悤�ɂ����̂ł���B���̌Q���\���̉��ǂ��ӎ����Ĉ琬���ꂽ�̂��A�V���k�q�C�z�E���N�A�Ȃǂɑ�\����鑽�����i��Q�ł���B�܂��A�}�j���s�x�O�ɂ��鍑�ۈ�����ł��A���̃A�C�f�A�̂��Ƃɑ����̂h�q�|�n�i�킪�琬����āA�̊v���Ƒ����ꂽ�̂����������̂̂��Ƃł͂Ȃ��B���㒆���ł́A��������̐�[�Z�@��������āA�����Ɖ���I�ȕi����琬���Ă���B���ɁA���k�n���̃W���|�j�J�i��ɂ́A��X���Q�l�Ƃ��ׂ��i�킪�����B

�@�ϋɓI�ɌQ���\�������ǂ������ʁA�����̒������i��͗t�ʐώw���Ə��������Ƃ̊W�ɂ����āA��22�}��}�ła���Ŏ����悤�ɂȂ����Ɛ��肳���B�������A���������͎���\���̂ق��ɗt�ʌ��������x��t�ʐϓ�����ő̌ċz���x���֗^����(�Ö�K�l�F�C�i�쑽���n�_�A�_�ƋZ�p�̌n2�앨�ҁA�_�����A�Q��)�B�Ȃ��ł��t�ʌ��������x�͒��S�I�v���Ƃ��ĔF������A���t�̌��������x���m�ۂ��邽�߂ɌQ�������ւ̌��̓��������҂���̂ł���B

�@��̏펯���āA�t�ʌ��������x�̍����t�g���Q����w�ɕ��ĕ��z���Ă���Ƒ�����Ƃǂ��ł��낤���B���ہA���ǂ��ꂽ�����̐���Q���́A�o�n���ɂ����Ă͂��̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B�Q�����w�̌��́A���t�̌ċz������������x�����҂���B�����̉��ǂ��ꂽ����i��̐����Ԃ��瓾���q���g�ł���B

�@�_��̑����n����ł́A�䑵������10���z�����t�ʐς����n���ɂ͔�������5��Ɍ����Ă���B�Q����w�̗t���������̎���������Ă���Ζ��͏��Ȃ��B�ނ���A��22�}�ł����Ηt�ʐς����邱�Ƃɂ���Ăb�f�q�����܂����̂ł���B�������A�t�ʐς�����Ƃ����̂͗t�̌͂�オ����Ӗ����Ă���A��t�ɂ����Ă����f�Z�x�̒ቺ���݂���B����͐A�������̏ォ�炢���ΒP�ʗt�ʐϓ�����̌��������x�̒ቺ������������A�킪���̌����҂̊Ԃł͌����Ċ��}����錻�ۂł͂Ȃ��B�������A�킪���i��̂悤�Ɍs�̉ߖ����ۂōׂ��s�ƂȂ�A���ꂪ�����ƂƂ��ɘp�Ȃ��āA�Ȃт��Ă��܂����̂ł͒����t�̈Ӗ��͎����Ă���B�o�n���ɂ��t�����������Q���ł́A���t�̌͂ꂠ����ɂ��t�ʐώw���̌����́A��w�̗t�ɂ͌��̖ʂł͂��������̈��e�����^���Ȃ��ŁA���t�͎̌��ɂ��t�ʓ�����̌ċz�ʂ�����������Ƃ����D�܂������ʂ��l������B

�@����ł́A���t�̐����͍��̊��͈ێ��ɗL���Ƃ̐����L�͂ł���A���t�̐������ێ����邽�߂ɒǔ���J��Ԃ��Бq�����Y���C�i��(��25�}�Q��)�́A�����ȎO���m�̂u�����_���ƕ���ł킪���̔_�Ƃɑ傫�ȉe����^�����B���Ƃ��ƍ��̋@�\�̐Ǝ�Ȃ킪���̐���ɂ́A�Ԓf���ƂƂ��ɕБq�����ǔ삪���t�̈ێ��ɗL���Ȃ̂ł͂���܂����B�����Ƃ��A�Бq����̈�͒P��700�s��ł������B���݂̈�ʐ����ł���P��500�s���O�̃C�l�ł́A�o����Ɏ~�t�Ƒ�2�t���c���āA���t���������Ă��o�n�ɂ͉e����^���Ȃ������Ƃ������т�����B

�@��{�I�ɂ͍��̒`���ܗʂ����̊��͂ɊW�����悤���B�u�����_�ɒ����ɂ��������āA�c��`�����ɋɒ[�Ȃ܂ł̃`�b�\���f�͍��̘V���𑣂��āA���̌�̃`�b�\�ǔ�ł����̌ċz�@�\�͉��Ȃ��B�Ȃɂ����y��[�w���Ƀ`�b�\�����������o�n���ɂ�����C�l�̍��̊��͂������ۂ�ł͗L���ł���B�k�@���m�̐��тɂ��Ă��A���̒�����_��ƕ����Ƃ̊Ԃł̗{���z���ʂ̍��Ɋւ���f�[�^�[���Ȃ��͎̂c�O�ł���B

�@�܂��A�����[�����ƂɁA����16�i��̃C�l�ł��_��̕������������~�t�̎��̗t��艺��4�t�܂ł���蒼���I�ŁA�����3�t�̕��ϒl�͉_��74������59��(�����ʂƗt�g�Ƃ̂Ȃ��p�x)�ł���B���͎̌����i�ނƑS�Ă̗t�����ꉺ�����Đ����ɋ߂Â����Ƃ́A�M�҂��o���I�ɒm���Ă���B�����n���_�̊m���ɓ������āA���̊��͂Ɠy��̒��f�����͂̑��ʂƂ����{�I�ɋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�@

�@

�@���A���������̑��i�Ɠo�n���̗{���z���͂����ߎ�

�@����܂ł̘_�c��蒴�����n����������C�l�̎p�Ƃ��ĕ����яオ���Ă����̂́A(i)�܂��u�������8���̖����m�ۂ���C�l�łȂ���Ȃ炸�A(ii)����������͈�������180���̕�d�^�̃C�l�ł���B(iii)�܂��A1�̖����邽�߂̌������ɂ͍Œ�1.5���u�̗t�ʐς��K�v�ł���B���̐�����8���{�����12�u���̗t�ʐ�(�w��)���o����ɂ͕K�v���B���ꂾ���̐���ʂ�{�c��80�����x�Ŋm�ۂ���ƂȂ�ƁA�ǂ����Ă����c�̈琬�Ə��������̑��i���K�v�Ȃ킯�ł���B�@

�@��������̑��i�́A�����ȎO���m��V�����_���ł͋������ꂽ���A�����̕Бq���ł͂ނ��돉������̗}�����������ꂽ(��25�}�Q��)�B���݂̗ǐH���Đ��Y�ł͎{��̌n�����t�̒��f�Z�x�ƌ��Ă̒`���ܗʂƂ̊W�A�܂�Ă̕i���ɊS���W�����Ă���̂ŁA�d�_�̒u�������ߋ��̑����n�̏ꍇ�Ƃ͈���Ă����B

�@���āA�����_��̒������n�����������������Y�́A�o�n���Ԃ̌����������Ɉˑ��������̂ł͕s���ł����āA���̕s�����͏o����ȑO�Ɍs�t���ɒ�����ꂽ�~�ϒY�������ɂ���ĕ��ꂽ���Ƃ��w�E�����B��26�}�Ŗ͎��I�Ɏ������Ƃ���A�s�t���Y���ԂƎ��ʐ��Y���ԂƂ��d�Ȃ荇���������ɒ~�ϒY�������͐��Y�����B���̏d�Ȃ���Ԃ������قǁA���Ȃ킿�A�����s�t���`�������قǒ~�ϒY�������������Ȃ�킯�ł���B���̈Ӗ��ő����n�͔|�ł͏�������̑��i�ɏd�v�ȈӋ`������̂ł���B��38�\�ł́A�~�ϒY���������Y���Ԃ������Ȃ�Ό��đ����ɑ���~�ϒY�������̍v����(�a�^�b)���傫���Ȃ�Ƃ�����������̓I�Ɏ������B

�@���{�̂悤�ȓܓV�̑������y�ł́A�c��`�����ɗ^����ǔ�(���)�̎����ƁA�{�p�ʂ̌���ɋ�J����B�ӂ��͗t�̗ΐF���x�Ɨt��̃f���v���~�ϒ��x�̑o�����画�f���Č��肷��B�A�[�J���\�E�B�̂悤�ɓ��˗ʂ̑����ꏊ�ł́A�t��̃f���v�������[�h�t�Ő��߂�ƁA���ׂĂ̗t�₪�^�����ɐ��܂�B�o������b�̃f���v���ׂĂ��ォ�牺�܂ň�t�ɒ~�ς��Ă��邱�Ƃ����������B���̒~�σf���v���𗘗p���Ė��邹�����A�|�������C�l�ł���n�����͍����B���������������̂��߂ɏH������Ԃ�悵���C�l�̕��Ő痱�d���y���̂ł���B�A�����J�̃C�l�����҂̒��ɂ́A�~�t�����̌������œo�n�͊��S�ɍs�����Ƃ��o����Ƃ����l������B�䂪�������Ė��e�ς������ꍇ�Ȃ�A�~�σf���v������������ꂾ���ň�n�͉\�ł��낤�B

�@��26�}�ɂ́A�������Y���x(CGR)�̎����I�ω��������A����̗��z�I�Ȍo�߂ƌ����̃C�l�̌o�߂��Ƃ炦�A���z�I�o�߂Ƃ̗�����}�������B�����̃C�l�̂b�f�q(��23�})�𗝑z�^�ɋ߂Â��đS�������Y�ʂ��ő�ɂ���A���ʂ͂��̂��Ƒ�������Ƃ����̂��M�҂̑������_�̍��q�ł���B�}�炸���{���_�ň��p�����Ă����������_��Ȃɂ������̑����n����́A���N�̎咣���x��������̂Ƃ��ĕM�҂ɂƂ��Đ^�ɋM�d�ł���B

�@�������Ƃ��āA�{���ɓ�������̂͂̂͌㔼�̗��������ł���B

�@�o����ɂ����āA�s�t�Ɋ܂܂�钂�f��(�s�^10��)��0.5���������l�����̂Ƃ��̗t�ʐώw���ɑ������邱�Ƃ𑁂�����M�҂͎w�E���Ă����B�V�싳���̐��сA��29�\�ł͏o����̒n�㕔(�s�t�{��)���f�ܗL�ʂ͞��G29����23�s�ł���(��16�})�B��̒��f�����������Đ��肷��Ηt�ʐώw����10�`11���x�ł͂���܂����B����œo�n���ɂɗՂނ킯�����A����ȗʂ̊������Y�Ɠy�납��͑��ʂ̒��f(�����A�J����)���z������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�n�̐i�s�ɖ��@�{���Ɛ����̋z��������Ȃ��̂��A�����鍪����ɂ��e�H�����f���ۂł���B

�@�k���m�̎����A�_��ł͍ő�̑��������Y�ʂ�3�g���^10���ł���B���̒��f�ܗL����1.2���Ɖ��肷��ƁA�S���f�z���ʂ�36�s�^10���ƎZ�o�ł���B�o����̒��f�z���ʂ�22�s�Ƃ݂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ�14�s�̒��f��o�n���Ԃɋz������K�v������B�����̐����͐���l�ł��邪�A������܂��Ɍ��Ă�10�`15�s�̒��f�z���͕K�v���낤�B�_��ł̎{��ʂ͑�31�\�r���ɂ��邪�A10a������X��2.7���A���w��ʂƂ��Ă̒��f�S��39�s�ł���B����璂�f��ʂ̗��p����100���Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B����o�n���ɋz���������f�̂��Ȃ�̕����͓y�뒂�f�R���̂��̂ł͂���܂����B

�@������L���ȓy�뒂�f�����݂����Ƃ��Ă��A�������S�łȂ���Β��f�Ȃǂ̖��@�h�{���̋z���͍���ł���B�������S�œo�n���Ԃɑ�R�̒��f�z�����s����̎��ʂ������Ƃ������Ƃ��27�}�͎������Ă���B�o�n���Ԃɂ����鍪�̌��S���A����̋������}�����킯�ł���B�����_�ł̗ǐH���Č����ł������������ۂ�ƌ������Ă���B�܂��A�������n�����������C�l���ޗ��ɂ��āA����ɉߋ��̒m���̓K�ۂ�˂����킹�Ă����Ȃ���A�^�ɖ{���ɔ���_�c�͂ł��Ȃ��ƒɊ����鎟��ł���B

�@�Ō�ɖ��Ƃ������͓̂o�n���Ԃ̒��Z�ł���B

�@��ʂɒm���Ă���Ƃ���A���̒�������������ق�2���}�����ɒ������������B���̖��͎㐨���Ƃ��Ĉʒu�t�����āA�o�n�s�ǂŕĎ���ቺ�����錳���Ƃ��Čh�������B�Ȃ�2���}�������������o�n�s�ǂł��邩�ƌ����A������̒��ŊJ�Ԏ��������x���A���Y�������̒ʓ��p�C�v�ł���ې������ׂ����炾�Ƃ���Ă���B�����A�o�n���x�͑�24�}�ł݂���Ƃ���ɕ����Q(��2���}����������)���������A���d���y���̂ł���B�����A����畡���Q�̖���������u���Η��h�ɓo�n����B������S�̂��猩�����n����������̂ł���Ȃɂ͑҂ĂȂ��B�������A���{�i�퐅��͒E�����ɂ����̂Œ����ԓc�ɂ������Ƃ��ł���B

�@�n�A�o�n���Ԃ̒����ɂ��ā|���Ԓi�K�̈Ӌ`�|

�@�ēx�A��34�\�����Ă������������B�����i��ł����ʂ̑����_�삪��������1�T�ԂقǓo�n����(C)�������B����͊������Y�̏ォ��͌y���ł��Ȃ����ł���Ǝv����B

�@(���A���̕\��C�́A�䑵����萬�n�܂ł̊��Ԃł����āA����ꂪ��n���̊�_�@�@�@�@�@

�@�@�@�Ƃ���o��́A�c�S�̂̓̈ꂪ�o�䂵�������ł���̂�3~4���̍�������B)

�@�M���ł��镶���̏ォ��T���A�킪���ōł������n���グ���͓̂������̍��X�؈ɑ��Y���ł���B��O�A�x��������{�������a4�N�́u�č������n���Z��v�ɂ����Ĕ�������8.04���L�^�����B���ĂɊ��Z�����1260�s�ɂ��Ȃ邪�A������37�\�̒P���Ɣ�r���Ă������������B��ɂ���ɂ����̋L�^��j�����҂͓��{�ɂ͂��Ȃ��B�����A���n���������̕S���̈��R����Ɏ������A�R��������Ŋ����A������A���s���Ď��ʂ��Z�o����Ƃ����������ł���B����ɂ́g����̐R���@�͂��܂苣��҂�M�����邱�Ƃ��[���A��������Εs����i��U�����邨���ꂠ��h�Ƃ̌��n�R���������҂̔ᔻ������B

�@�Ƃ�����A���X�؎��̏ꍇ�͌����ɐR�����s��ꂽ���Ƃ��̒��҂͏q�ׂĂ��邪�A�S�������łȂ��̂ŒP���ɂ͂���ȏ�G��Ȃ��Œu�����B�m���ɐM�p�ł���_���������ɗ����B

�@ �R�ԕ��I�c�ŁA�����̍k�y9cm��12�N�������y�n���ǂ̌��ʁA�k�y�[19cm�Ƃ����B

�A �i��k��2���A3�{�����c��5��28���ɒ��J�Ɉ�{�A�������B���x22.7���^�u�B

�B �o���9��1���A���n11��20���A�o�n���v����70���B

�C 9��20���̒����ŁA�䐔364�{�^�u�A1�����120�`170�B

�D

�{���(10��)�F�͔�5.6�g���B����7.5�s�B�Ǘ��B

�@�@����{���(10��)�F�`�b�\45�s�A�����T��113�s�A�J��135�s�B

�����F�蓇�V�\�Y(1930)�Ĕ��Ύl�l�̐��E�I�L�^�Ƃ��̍k��@�ɑ���Z�p�I�ᔻ�A

�@�@�@�_�Ƌy�щ��|�A5(3�C4)332�|337�A465�|473.

�@��̓��e�́A�����̓c���n�͔|�Ƃ��Ă݂�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�傫�ȓ�����������A�傫�ȕ�邽�߂ɕc���3�{�����������āA������A���Ƃ��邽�߂ɔ����l�l�̘J�͂������ēc�A�������B�������A���A���ł��邽�߂ɓc�A����o��܂ł̓���97���ŁA�t�߈�ʂ��20��������邱�Ƃ��o�����B�o������܂����̂ň�n���Ԃ���ʂ���10��������邱�Ƃ��o�����B�����̐����{�̕i��́A��ʂɓo�n���Ԃ����������B�H�̒����������Q���̖������������B

�@��������̑��i�ŁA�傫�ȕ�����邱�Ƃ��o�����̂����A���̕��2���}����������(��24�}�̕����Q)�̖����ɓc���n�̐��ۂ��������Ă���B���X�؎��́A�o����𑁂߂ēo�n���Ԃ����邱�Ƃł�������������Ɨ����ł���̂ł���B

�@�M�уC���f�B�J�̍ݗ���́A��̑傫���i�킪�����B���̈�n�o�߂��ώ@���Ă���ƁA�܂��Z���Q�̈�n���i�s���A���ŕ����Q���o�n���Ă������ƂɋC�Â��B�E�����Ղ��̂Œ��J�ȕ䂪����n���K�v�������B���200�ȏ���̖������Z��(�C���f�B�J)�ł́A�P���Q�̑������x���ቺ�����Ƃ��ɕ����Q�̑������x���}�㏸���āA���̕�d�����Ȑ��͓�̃s�[�N�ō\������Ă���B���̌��Ĕ��̗l�q���w���łƂ����X���C�h�������Ă���������Ƃ�����B�c�O�Ȃ��猤���҂̖��͎��O�������A�����]�h�_�w�@�̏������̕��ł������B

�@�y�n���p�̏ォ�炢���A��앨�Ő�����Ԃ����͕̂s�o�ςȂ��Ƃł��낤���A����Ɉ�앨�ő��̓�앨���ȏ�̐H�Ƃ����n����Ȃ�Θb�͕ʂƂȂ낤�B�����A�K�������ꂽ�ʐς̔_�n���y�I�ɑ��ʂ̐H�Ɛ��Y���v�������ɈႢ�Ȃ��B�y�n���Y�̉i�����̖ʂ�����A�l�Ԃ̉h�{�ʂ�����A�l�ނ�����̒������n�ւ�������҂͑傫���B

�@�앨���Y�̌����͂ł���Q����������p�́A�t�̘V���ɂ����������x�̒ቺ�Ɨt�̋�ԓI�z�u���炭�鐧��Ƃ������ʂŁA�傫�Ȑ�����Ă���B���@�{���̕⋋���앨�����̐������q�ƂȂ��Ă���i�K�ł́A�t�ʐς�傫�����邱�Ƃō앨���ʂ͑�������(�t�ʐϒi�K)�B���w�엿�̏o���ɂ���č앨���������@�h�{����̑�������J�����ꂽ�i�K�ł́A�t�̋�Ԕz�u�������I�ɂ��Ď���Ԑ��̉��ǂ��݂��A����ɂ���ĒP�ʗt�ʐϓ�����̒Y���������Y�\��(��������)�͌��サ���B

�@�������Ȃ���A�t�ʐςƏ��������Ƃ̐ςœ�����Y���������Y���x�́A��22�}��}�̔@���W�Ŕ����ď��������B�ŏI�I�ɍ앨���Y�����߂�����́A���Y���x�̏�����Ԉێ����邱�Ƃɂ�炴��Ȃ��B�܂莞�Ԓi�K�ւƈڍs���Ă����̂ł���B�����̒i�K����}�ɂ܂Ƃ߂��̂���28�}�ł���B�_��ŒB�������������̐������X�ɓ˔j����ɂ́A�K�����Ԓi�K���ǂ��������邩�����ߎ�ƂȂ�B���̂Ƃ��A�y�ƍ��̌����֏d�_���ڂ�����Ȃ����낤�B

�@�����������A����ꂽ�A����(�Y���������Y���x)�őq��(����)�ɉו�(�W������)���^�ԂƂ��A���̑q�ɂ��傫���Ȃ�Ȃ�قǁA�ו�����t�ɋl�ߍ��ނ̂Ɏ��Ԃ�������Ƃ������Ƃł���B�܂��A�A���͂��Ԃɂ킽���Ĉێ����邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ�B

�@6�A�ނ���

�@�C�O�ł̓��{�i�퐅��͔̍|�ɐڂ��Ă݂āA���݂��݂Ǝv���m�炳�ꂽ�̂͂��ア�ԂƂ��Ă̓��{�C�l�ł���B���������������ƌ����킪���ɂ���������ĕi��̉��s�ł���B

�ُ�Ȃ܂ł̔������Ăւ̂������́A�^�ɏ���҃j�[�Y�Ƃ��Đ��Y�҂ɓ���������ꂽ���̂��낤���B�H�������ɂ��������p�l���[�ł����ĐH���]�������Еt���鐧�x�͂��������B��������U�_�Ƃɕ��y�����i�K�ł́A������Ƃ₻���Ƃ̕��ł͓|��Ȃ��R�V�q�J���������Ă��N���\�����Ă͖��Ƃ��Ȃ��B����ł͕Ă̈�l���������ʂ��N�X�ቺ���Ă���B�S����悤�Ȕтɏ���҂��O���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���N�E�����̍D�ޕāA�V�l�����̕āA����{�̍D�ޕāA���̂悤�ȑ��l��������Ίy�����ł͂Ȃ����B�ނ��낻�̕��������u���I�ł���ƌ�����B���݁A����̈��͎�ɍ��̌����@�ւ��S�����Ă��邪�A���Ȃ�̓s���{���ł����{���Ă���B������ɁA����Ƃ��������i�킪�o�����Ă��Ȃ��͕̂s�v�c���B�킸���ɁA�k�C���A�����ē��k�Ƌ�B�̈ꕔ�̊��ڗ����肾�B�����ɓy�����̍��������Ƃ����݂��Ă��邩�炾�낤�B�i��ɒn�搫�Ƃ��������y������������B�i��̕��y���Ƃ́A���̕��y�ɏZ�܂��_�Ƃ����₷���i����Ӗ�����B�R�V�q�J���Ƃ̐H����ׂ���1�������ݏo���Ȃ����\�����p�l���[���g���Ă����̂ł͒ꂪ�m��Ă���B

�@�C�O�ɂ�����̃W���|�j�J�Đ��Y�̌��ꂩ��w�̂́A���{�i�퐅��̋���̎��ł���B�܂����������������Ă���A���̃X�e�b�v�Ƃ��ĕi�������シ��Ƃ������̉������甽��āA�i���̂��߂ɐ��Y�����]���ɂ����\���q�����݂̑�����i��ł���ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B���������҂̖O���Ȃ��y�n���Y������ɓq�����M���w�т������̂��B

��`�����𐢊E�ɋ��߁A�킪������ɑ��l����t�^�����Ƃ��ً}�ɕK�v�ł���B

�@�Ă͓��{�����̐�����a�����Ȏ�H�ł���B�_�Ƃ̔��W�����ɒ茩�̂Ȃ��������Ƃɐ������C��������A���������Ԉ��Ƃ̊��͂�S�ʓI�Ɋ��p����̂���Ăł͂Ȃ��낤���B���Ȃ��Ƃ���������������̐����]�܂����B